psychologie

Du passage à l'acte à l'acting out

Le 25/05/2025

Le comportement humain ne naît pas au hasard. Il résulte d’une interaction complexe entre trois grandes dimensions : cognitive (les pensées et représentations mentales), affective (les émotions et sentiments), et biologique (l’état physique, le fonctionnement cérébral, etc.). Ces trois éléments forment ce qu’on appelle une causalité triadique : un modèle qui montre que nos actions sont le produit de plusieurs influences simultanées et interdépendantes, je n’évoque pas l’influence de l’environnement ici.

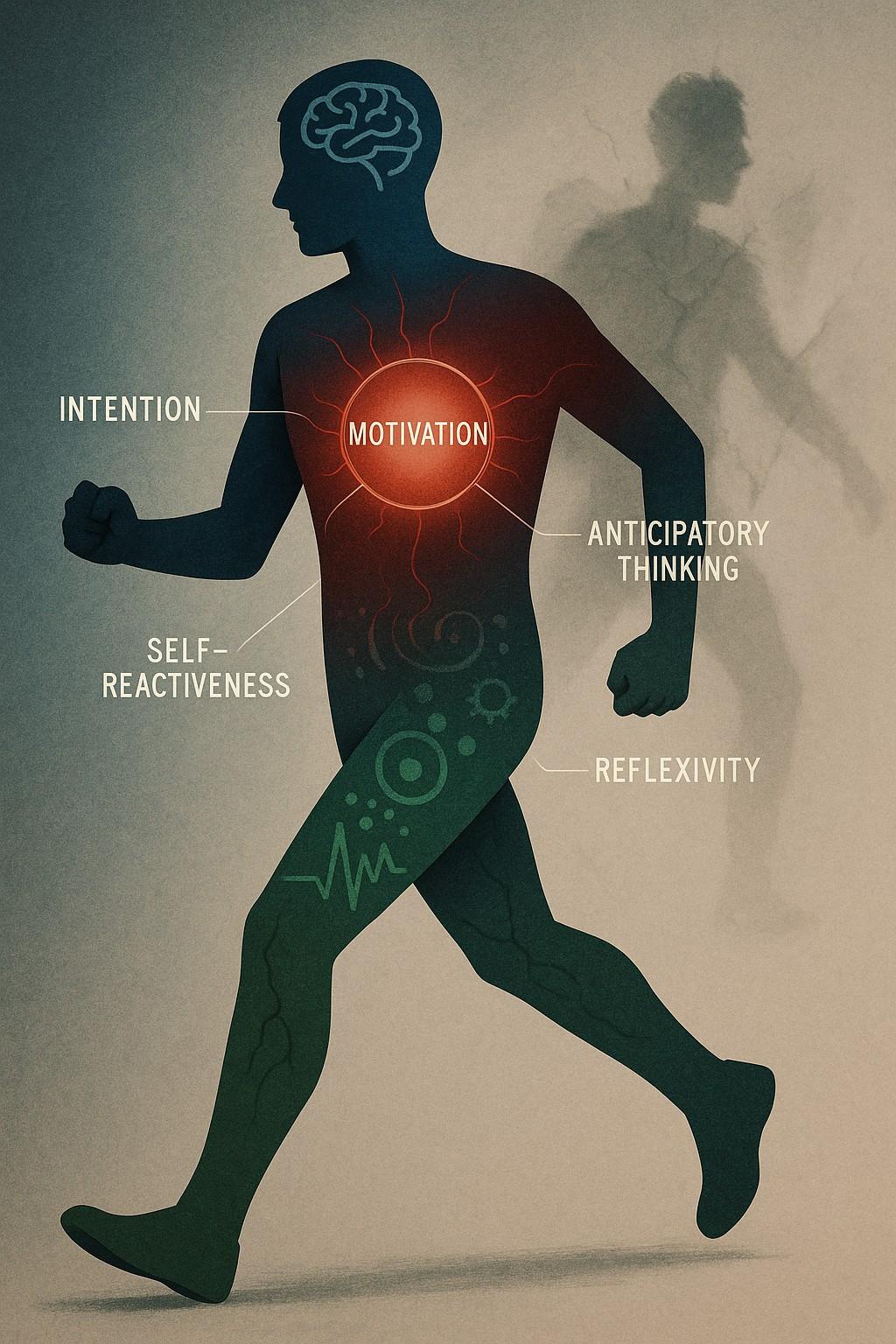

De cette interaction peut émerger un moteur essentiel à l’action : la motivation. Cette dernière ne se résume pas à une simple envie passagère ; elle repose sur quatre caractéristiques principales :

- L’intentionnalité : c’est le fait que des états mentaux tels que percevoir, croire, désirer, craindre et avoir une intention, se réfèrent toujours à quelque chose.

- La pensée anticipatrice : ici, les événements futurs imaginés servent à la fois à nous pousser à agir (motivation) et à ajuster notre comportement en fonction de ce qui est attendu (régulation).

- L’auto-réactivité : cela correspond à notre aptitude à nous autoréguler, c’est-à-dire à gérer nous-mêmes notre motivation, nos émotions et nos actions.

- La réflexivité : pour ajuster son comportement de manière fine, il est essentiel d’avoir un certain recul sur soi, d’être capable de s’observer, de s’analyser et de se remettre en question.

Pour comprendre pourquoi une personne agit comme elle le fait, il faut prendre en compte ce mélange subtil entre pensées, émotions, état physique et capacité à se projeter. C’est dans cet équilibre que naît la motivation, ce moteur discret mais fondamental de nos comportements.

Ce cadre permet aussi d’éclairer certains comportements impulsifs ou violents, comme ce que l’on appelle en psychologie l’acting out. Il s’agit d’un passage à l’acte souvent brutal, où une tension interne – émotionnelle ou psychique – n’est pas verbalisée, mais exprimée directement par le comportement. Lorsqu’une personne n’a pas accès à la réflexivité ou à l’autorégulation, ou lorsque la pensée anticipatrice est court-circuitée par une charge affective trop intense, l’acting out peut devenir une manière de "dire sans mots".

Deux exemples concrets (soft) :

- Un adolescent en colère après une dispute avec ses parents claque violemment la porte, renverse des objets et quitte la maison sans prévenir. Il ne parvient pas à exprimer verbalement ce qu’il ressent, et son passage à l’acte devient le seul moyen d’extérioriser sa frustration.

- Un patient en thérapie, submergé par une émotion qu’il ne parvient pas à formuler, interrompt brusquement la séance en lançant une remarque blessante, puis quitte le cabinet. Là encore, le comportement agit comme un exutoire émotionnel, en l’absence de mots disponibles pour canaliser la tension.

Ces exemples montrent que l’acting out est souvent un signal de détresse, et qu’il peut être compris comme une tentative de rétablir un équilibre intérieur perdu.

L’acting out se définit par un acte impulsif en lien avec la dynamique relationnelle. Porot (1969) le définit comme un passage à l’acte réservé aux actes violents et agressifs à caractère impulsif et délictueux. Pour lui, le terme de « passage à l’acte » correspond plutôt à l’agir, c’est-à-dire à l’ensemble des actes, de l’impulsif aux conduites organisées.

Dans les éléments qui, conjugués entre eux favorisent cet acting out selon Vercier (1938), nous retrouvons l’infantilisme psychique, la faiblesse du jugement, le défaut d’autocritique, l’absence de gestion des émotions. Tardif (1998) y ajoute l’alexithymie, c’est-à-dire une incapacité à développer une activité symbolique, par l’inhabilité à mettre en mots et à différencier émotions et sensations corporelles et par un appauvrissement de la vie fantasmatique/phantasmatique ( on distingue « fantasme » qui est un scénario imaginaire où le sujet est présent et qui figure, d'une façon plus ou moins déformée par les processus défensifs, l'accomplissement d'un désir et, en dernier ressort, d'un désir inconscient et « phantasme » qui désigne le fantasme inconscient). « Le problème de l’alexithymique ne réside pas dans la propension à décharger les émotions mais dans l’impossibilité de tolérer les affects et les informations significatives qui y sont liés, ce qui génère une incapacité à élaborer ce qu’il ressent » (Tardif, 1998).

Ce mode de fonctionnement primaire caractérise une incapacité à freiner l’impulsivité, à tolérer la frustration. C’est prendre un raccourci entre ressenti et comportement, ce qui évite de passer par une phase d’élaboration intellectuelle, trop coûteuse, trop vorace en énergie.

En compensation de cet acting out, c’est un sentiment d’impunité, d’omnipotence, de toute puissance mais il s’agit en arrière-plan d’une réactualisation des conflits internes avec une compulsion de répétition. C’est un mode d’expression d’enfant en bas âge envahi par la honte, le désespoir, et l’incapacité de résilience… leurs tensions psychologiques sont déplacées vers des voies moins coûteuses en énergie, en effort, en remise en question…

Ces individus qui font de l’acting out leur mode d’expression courante, cachent des squelettes émotionnels (voire pire) dans un placard qu’ils ne veulent surtout pas ouvrir. Pas très valorisant mais lorsque l’éducation fait montre d’un manque flagrant de limite et d’obligation, de la dévalorisation du débat contradictoire et d’une absence totale de la recherche de sources fiables, il ne faut pas s’étonner. Le goût de l’effort devrait être un pilier dans l’éducation, et nous sommes tous acteurs de nos vies…

« Le recours à l’acte, à la violence, est une réalisation narcissique de puissance pour échapper à la menace de vide narcissique créée par la captation spéculaire. Le retournement de la passivité en activité et, inversement, la cyclicité de ces processus se réfèrent à une angoisse de passivation et d’anéantissement, l’acte criminel sauvant d’un effondrement insupportable » (Balier, Zagury, Meloy).

Sources :

Raoult, P.-A. (2006). Clinique et psychopathologie du passage à l'acte. Bulletin de psychologie, Numéro 481(1), 7-16. https://doi.org/10.3917/bupsy.481.0007.

Vercier (V.). – Les états de déséquilibre mental, Thèse de médecine, Paris, 1938.

Tardif (Monique). – Le déterminisme de la carence d’élaboration psychique dans le passage à l’acte, dans Millaud (F.), Le passage à l’acte. Aspects cliniques et psychodynamiques, Paris, Masson, 1998, p. 25-40.

Narcissique extraverti ou introverti ?

Le 21/04/2025

Tous les narcissiques ne sont pas de grandes gueules extraverties, il existe aussi des manipulateurs cachés dans la plupart des cercles sociaux.

Il semble que le nombre de narcissiques ait très fortement augmenté et c’est devenu une sorte de label dont certain(e)s se servent concernant leur ex, leur patron, même certains membres de leur famille.

On pense tous avoir déjà rencontré un narcissique (qui relève de la pathologique psychiatrique bien sûr) mais il n’est pas si évident à identifier que ça, selon de récentes recherches. La pathologie narcissique affecte environs 1 personne sur 20, c’est une estimation. Ils ont un sentiment de grandeur, de supériorité et possèdent un faible niveau d’empathie. Ils ont besoin qu’on les admire constamment et se montrent facilement cassant.

Il est d’autant plus difficile à débusquer qu’il existe un autre type de narcissiques dits « vulnérables », qui ne sont pas dans l’extériorisation, l’arrogance, ni la grandiloquence. Ce sont plutôt des personnes introverties, pas habilles socialement, insécures, sur la défensive et angoissées. Ils essaient constamment de cacher leurs failles, leur tristesse. « Il a tendance à être fragile et ne peut pas faire de critique, » explique Hart (an Associate Professor of Psychology at the University of Southampton).

Contrairement à leurs pairs, les narcissiques vulnérables sont convaincus qu’ils n’ont pas le statut social qu’ils méritent alors que ce n’est pas une volonté de leurs pairs. Il n’est pas question pour eux d’être en compétition s’ils sont convaincus qu’ils vont perdre. « Ça provoquerait un stress accru et un fort sentiment de honte, » dit Hart.

Les narcissiques vulnérables sont moins enclin à fantasmer sur leur supériorité, cependant leur réaction défensive peut être violente en cas de critique, et vous ne savez pas à quel moment ils vont exploser, et ça se fera derrière votre dos, lorsque vous ne vous y attendrez pas. Ils ne se contentent pas de collecter quelques informations personnelles sur vous pour s’en servir contre vous. Pour y arriver, ils vont vous confier des informations personnelles sur eux, vraies ou pas, mais ça vous donnera l’impression qu’ils sont dignes de confiance et donc de confidences. Manipulation !

De toute évidence, les deux types ont tendance à répondre aux personnes qui les entourent de manière antagoniste – des niveaux élevés de narcissisme ont été liés à l’intimidation, à la violence et à l’agression, directe et indirecte. Mais le narcissique vulnérable peut le faire pour des raisons différentes de celles du grandiose. « Ils peuvent intimider ou perpétrer de la violence parce qu'ils sont incertains d'eux-mêmes, » dit Hart.

Dans une relation avec l’un d’eux, sans surprise, les narcissiques grandioses sont toujours à l’affût de quelqu’un de mieux – ils ont l’impression de mériter le meilleur – ce qui conduit souvent à tricher, à mentir. « Les narcissiques vulnérables ont toutefois tendance à être beaucoup plus nécessiteux, mais peuvent aussi contrôler et manipuler de manière moins évidente, » explique Hart.

Vous êtes probablement convaincu que quelqu'un dans votre vie est un narcissiste déguisé, plein de force et sans filtre, cependant ils ne sont peut-être pas affectés par un trouble de la personnalité, donc de la pathologie qui relève de la psychiatrie.

Il est important de garder à l'esprit que les traits narcissiques peuvent aller et venir, cela concerne chacun de nous en fonction de la situation dans laquelle nous nous trouvons, ce qui peut conduire à ce que les autres se trompent et nous prennent parfois pour des narcissiques pathologiques.

Il y a des circonstances qui font ressortir le pire en nous tous – déchaînant ce que la recherche appelle le « narcissisme contextuel ». Tout le monde existe quelque part sur le spectre. Les traits de personnalité narcissique peuvent devenir plus forts ou plus faibles au fil du temps, être déclenchés par certaines situations et s'exprimer différemment chez différentes personnes. Cela signifie que nous sommes tous narcissiques – dans une certaine mesure.

Contrairement aux personnes atteintes d'un trouble de la personnalité narcissique diagnostiqué, les personnes ayant des niveaux élevés de traits de personnalité narcissique peuvent être en mesure de composer avec ces tendances dans certaines situations, comme autour de leur famille.

Contrairement au trouble clinique, les traits narcissiques sont très communs, et ils le deviennent de plus en plus dans de nombreux endroits à travers le monde – certainement en rapport avec la prépondérance du rapport à l’image aujourd’hui, que dis-je, la suprématie de l’ego.

Une étude réalisée par l’équipe de Heym suggère que les narcissiques ont la capacité d'empathie, mais choisissent simplement d’en faire fi la plupart du temps. Et c'est logique, si votre principal intérêt est votre GRANDE et IMPORTANTE personne, et que vous êtes prêt à exploiter et tromper les autres pour vous améliorer, éteindre votre capacité d'empathie est un avantage.

Une équipe de chercheurs a suivi des enfants sur une période de deux ans et constaté que ceux dont les parents les surévaluaient, les louant d'être exceptionnels et supérieurs à d'autres enfants, étaient plus susceptibles de montrer par la suite des signes de narcissisme.

Ils ont également découvert que les enfants qui recevaient une rétroaction incohérente, parfois surévaluée, démesurée ou sous-évalués, étaient plus susceptibles de développer un narcissisme vulnérable. Aaahhh, les enfants rois…

J'insiste (encore !) mais il est important de rappeler de ne pas confondre la « perversion narcissique » et la « personnalité narcissique » qui, elle, est structurelle et qui est intégrée dans le manuel de diagnostic psychiatrique DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) et classée dans les « Troubles de la personnalité ».

Le trouble de la personnalité narcissique (donc la pathologie) se caractérise par au moins 5 de ces critères de diagnostics :

- Mégalomanie (sens exagéré de leur importance et de leurs talents),

- Une obsession de fantasmes de succès, d’influence, de pouvoir, d’intelligence, de beauté, ou d’amour parfait,

- La conviction d’être spécial et unique et de fréquenter uniquement des personnes hors normes,

- Un besoin inconditionnel d’être admiré,

- La conviction de disposer de droits sur l’autre,

- L’exploitation des autres pour atteindre leurs propres objectifs,

- Un manque d’empathie,

- Sentiment que les autres les envient,

- L’arrogance et la fierté.

Si cinq ou plus de ces traits de personnalités deviennent chroniques et interfèrent avec la vie personnelle ou professionnelle, le diagnostic du trouble de la personnalité narcissique est posé.

La perversion narcissique quant à elle décrit un comportement manipulateur et destructeur associé au narcissisme.

Source: « How to spot the 'covert narcissists' hiding in your life » Myriam Frankel, september 16, 2024, BBC Science Focus

About our experts

Dr Claire Hart is an Associate Professor of Psychology at the University of Southampton. Her work has been published in Sex Roles, Computers in Human Behavior, and Journal of Personality Assessment.

Nadja Heym is an Associate Professor of personality psychology at Nottingham Trent University. Her work has been published in Psychology & Neuroscience, Current Opinions in Behavioural Sciences, and Forensic Science International: Mind & Law (to name a few).

Synchronisation et empathie

Le 16/04/2025

Apprendre à décoder, à analyser le langage non-verbal en se limitant strictement à l’interprétation de certains éléments est pour le moins réducteur mais surtout, sujet à d’énormes erreurs (et j’en vois de belles sur Instagram, You Tube). Ca ne fait pas de vous un expert mais plus vraisemblablement un insctinctif. Vous n’aurez pas plus de réussite que la chance.

Pour faire la différence et passer de la version « instinctive » à la version « expert », il est impératif de tenir compte du contexte, des habitudes corporelles de chacun, et des états émotionnels de chacun.

Si la possibilité vous est offerte au cours d’un échange, lorsque vous pensez qu’il y a un hïatus dans la communication, c’est-à-dire que le verbal est décorrélé des gestes, qu’une expression faciale illustre l’inverse du discours, il vous faut tirer cela au clair en questionnant ! Si vous restez sur vos impressions, vous ne faites que jeter la pièce en l’air…

Si vous voulez comprendre une situation, si vous voulez savoir si votre date vous correspond, si vous voulez savoir pourquoi votre couple bat de l’aile ou simplement en savoir plus : discutons-en et allons comprendre ensemble les « intentions » de l’autre (ou les votres) !

Mail : contact@ds2c.fr / frantz.bagoe@gmail.com

Whatsapp/Message : 06 13 68 38 65

Instagram : ds2c.Analyse.Comportementale

En attendant, je vous partage une étude scientifique de 2012 sur notre capacité à appréhender les émotions des autres. Bonne lecture !

Le partage des états émotionnels des autres peut faciliter la compréhension de leurs intentions et de leurs actions. Les réseaux d'aires cérébrales « fonctionnent ensemble » chez les participants de cette étude qui voient des événements émotionnels similaires dans un film. L'activité cérébrale des participants a été mesurée avec l'IRM fonctionnelle pendant qu'ils regardaient des films représentant des émotions désagréables, neutres et agréables. Après le scan, les participants ont regardé les films à nouveau et ont évalué en continu leur expérience de l'agrément/désagrément et de l'excitation/calme.

Pendant le visionnage du film, les chercheurs ont constaté que l'activité cérébrale des participants a été synchronisée dans les aires sensorielles et dans les circuits émotionnels. En améliorant la synchronisation de l'activité cérébrale chez les individus, les émotions peuvent favoriser l'interaction sociale et faciliter la compréhension interpersonnelle.

Les émotions humaines sont très contagieuses. Les sentiments de colère et de haine peuvent se propager rapidement lors d'une manifestation de protestation pacifique et la transformer en une émeute violente, alors que des sentiments intenses d'excitation et de joie peuvent passer rapidement des joueurs aux spectateurs lors d'une finale de football par exemple.

Il est bien documenté que l'observation d'autres personnes dans un état émotionnel particulier déclenche rapidement et automatiquement la représentation comportementale et physiologique correspondante de cet état émotionnel chez l'observateur. Les études de neuroimagerie ont également révélé une activation neurale commune pour la perception et l'expérience d'états tels que la douleur, le dégoût et le plaisir.

Des données récentes suggèrent que, dans les situations sociales, une telle synchronisation de l'activité cérébrale de deux individus peut effectivement se produire au sens littéral.

Une stimulation naturelle prolongée, comme la visionnement d'un film ou l'écoute d'un récit, donne lieu à des cours temps de réponse et sélectifs sur le plan fonctionnel. C’est ce qu’il se passe lorsque 2 personnes, qui ne se connaissent pas, se rencontrent pour la première fois et que le « courant passe » entre elles.

Cette synchronisation de l’activité cérébrale s’étend jusqu’aux zones impliquées dans la vision et l’attention de haut niveau et a été interprétée comme reflétant la similitude du traitement de l’information cérébrale entre les individus.

En plus de refléter les réponses sensorielles, l'activité synchronisée pourrait aussi aider les gens à assumer les perspectives mentales et corporelles des autres et à prévoir leurs actions.

La synchronisation entre le locuteur et l'auditeur est associée à une compréhension réussie d'un message verbal, de la communication non verbale et des expressions faciales.

Après avoir été scannés, les participants ont revisionné les films et évalué leurs expériences subjectives de valence (plaisir/désagrément) et d'éveil (calme/activation).

Les chercheurs ont également évalué et établi qu’il y avait bien une corrélation entre une tendance auto-déclarée à l'empathie, c'est-à-dire la disposition à reconnaître les états émotionnels chez les autres, et la synchronisation intersubjective.

Partager les états émotionnels d'autres individus permet de prédire leur comportement, et les représentations affectives, sensorielles et attentionnelles partagées peuvent fournir la clé pour comprendre les autres.

Grâce à ce type de simulation mentale, nous pouvons estimer plus précisément les objectifs et les besoins des autres et adapter notre propre comportement en conséquence, soutenant ainsi l'interaction sociale et la cohérence entre les individus.

Source : « Emotions promote social interaction by synchronizing brain activity across individuals", 18/04/2012, L. Nummenmaa, doi.org/10,1073/pnas.1206095109

Droits d'auteur "La belle et le clochard" : Walt Disney Productions

Avoir des pensées sombres ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise mère

Le 22/03/2025

Voici un article court que je souhaitais vous partager parce que je l'ai trouvé instructif, intéressant et déculpabilisant pour les femmes concernées.

Bonne lecture !

Les pensées soudaines négatives voire effrayantes, non désirées, qui mettent en scène votre nourrisson sont presque universelles, en particulier pour le premier enfant.

Et pourtant, elles sont rarement étudiées, expliquent Susanne Schweizer et Bronwyn Graham dans un article de Science Advances Focus, qui fait partie d'un numéro spécial axé sur la santé des femmes.

La plupart du temps, ces pensées sont des accidents qui arrivent à votre bébé, comme imaginer qu’il tombe d’une table à langer.

Mais environ la moitié des femmes qui viennent d'accoucher ont des pensées intrusives sur le fait de nuire intentionnellement à leur enfant.

Ces pensées sont en totale opposition avec tout votre système de croyances, avec tout votre système de valeurs - ce qui, en psychologie, est appelé ego dystonique - et c'est ce qui les rend si bouleversant.

Dans une vision évolutive, avoir de telles pensées pourrait rendre une personne "extrêmement vigilante" sur toutes sortes de dangers auxquels l'enfant pourrait faire face.

Il est important de noter qu'elles ne sont pas associées à un préjudice réel pour l'enfant, les études n'ont pas permis de trouver des liens, par exemple, entre les pensées intrusives et l'agression parentale envers les nourrissons.

Cependant, elles ne sont certainement pas inoffensives, la faible quantité de recherches effectuées jusqu'à maintenant indique qu'elles sont associées à l'anxiété et à la dépression post-partum.

C'est aussi probablement parce que certaines personnes sont prédisposées à des schémas de pensées qui exacerbent le stress de telles pensées.

" Si je peux accepter cette pensée comme simplement une pensée intrusive sur laquelle je n'ai aucun contrôle, ... alors je peux lâcher prise", dit Schweizer.

"Mais si je considère cette pensée comme "je suis une mauvaise mère... je ne peux pas vraiment aimer mon enfant si j'ai une pensée comme ça", ces évaluations inadaptées rendront ces pensées plus affligeantes", poursuit-elle.

Bien que ces pensées soient bouleversantes, le fait qu'elles ne soient pas associées à la violence envers les enfants pourrait aider à réduire la détresse qu'elles causent ainsi que la stigmatisation qui empêche les mères de les divulguer, surtout lorsqu'elles impliquent des pensées de préjudice intentionnel.

Source : Perinatal intrusions: A window into perinatal anxiety disorders | Science Advances

Le passage à l'acte délictuel et criminel : entre déficit identitaire et clivage du Moi

Le 16/03/2025

L’adolescence est une période de transformations psychiques et biologiques intenses, marquée par des conflits internes et des réajustements identitaires. Pour certains individus, ces tensions peuvent conduire au passage à l’acte délictuel ou criminel, qui devient alors une tentative de résolution d’une impasse psychique.

Un évitement de la réalité

Les troubles dépressifs observés à l’adolescence sont souvent liés à une difficulté à accepter une réalité perçue comme décevante. L’individu, confronté à la frustration et à l’angoisse de la séparation (d’avec sa mère), peut se replier sur un univers fantasmé où persistent les imagos archaïques (ce sont des représentations psychiques souvent inconscientes du père, de la mère…).

Ces représentations façonnent l’inconscient et influencent la manière dont le sujet se positionne face au monde, face aux autres. Leur persistance sous des formes rigides peut générer une incapacité à s’adapter aux exigences de la réalité adulte, favorisant alors des comportements de rupture.

Une Identité Menacée

Freud a mis en évidence l’importance du conflit œdipien dans la structuration psychique de l’individu. Lorsque l’enfant ne parvient pas à intégrer ce conflit de manière satisfaisante, l’adolescence réactive ces tensions, créant une incertitude identitaire.

Un déficit d’intégration des identifications parentales peut alors mener à une perte de repères, souvent compensée par l’adhésion à des idéaux de groupe. Ce besoin de se raccrocher à une identité collective peut se traduire par un basculement vers des conduites délinquantes, la bande devenant un substitut aux figures parentales défaillantes. L’individu s’idéalise omnipotent et au-dessus de tous. L’agressivité tend à s’assurer une emprise/domination sur les autres qui sont vus comme des choses, des objets qu’il faut manipuler et maîtriser.

C’est une façon d’oublier l’absence de la mère, perçu comme un abandon, et la scène est rejouée de façon répétitive, sclérosant l’individu dans une position infantile victimaire, dénué d’intentionnalité et de goût pour l’effort. Cette mégalomanie est une défense contre l’autre qui est vu comme dangereux et son inversion en sentiment de dévalorisation en cas d’échec.

Symptômes et passage à l’acte

Dans certaines situations, la détresse psychique ne peut être mentalisée et se traduit par des comportements symptomatiques tels que la délinquance, la toxicomanie ou l’anorexie. Ces conduites permettent d’éviter une confrontation directe avec l’angoisse, en maintenant un clivage/séparation inconsciente du Moi.

Le clivage du Moi se manifeste par la coexistence de deux parties psychiques :

- L’une conforme aux exigences de la réalité extérieure,

- L’autre soumise aux pulsions archaïques.

Ce clivage explique la répétition compulsive des actes transgressifs, où l’acte prend le relais du langage pour exprimer une souffrance indicible. Le passage à l’acte est une annulation de la réalité psychique et des angoisses infantiles.

Une absence de symbolisation

Chez certains adolescents présentant une personnalité de type « psychopathique », on observe une inaffectivité marquée et un déficit dans la structuration des processus symboliques. L’absence de cadre interne (absence du père bien souvent et/ou mère ambivalente, non sécurisante) stable entraîne :

- Une impulsivité incontrôlée,

- Une mythomanie compensatoire,

- Une agressivité primaire mal canalisée,

- Une pauvreté fantasmatique, réduisant les capacités d’élaboration psychique.

Le phénomène de bande vient alors renforcer des identifications superficielles où le sujet fonctionne « comme si » il incarnait un personnage dans un jeu de rôle, sans réelle intégration subjective.

Le passage à l’acte comme solution ultime

L’agressivité, dans sa dimension primitive, est une réponse à l’angoisse de séparation avec la mère. Elle devient un mécanisme de défense contre l’angoisse d’abandon et l’effondrement narcissique.

Pour rappel, l’enfant transfert normalement cette angoisse vers l’adoption d’une peluche par exemple. Cet objet est ainsi sensé symboliser la mère absente et a pour vocation de rassurer l’enfant.

Dans les cas les plus graves, notamment dans les structures psychopathiques ou psychotiques froides, la relation à l’objet se fétichise. Le passage à l’acte ne vise plus seulement à exprimer une tension interne, mais à vérifier sa propre existence par le biais d’un objet/personne externe. L’acte devient alors un moyen de pallier une faille narcissique insupportable.

Le passage à l’acte est une tentative de résolution psychique

Loin d’être un simple dysfonctionnement social, le passage à l’acte délictuel ou criminel traduit souvent un échec des processus d’identification et de symbolisation. Pris dans une impasse psychique très angoissante, l’individu trouve dans l’acte un exutoire à ses tensions internes, un moyen de réaffirmer son existence face à un monde perçu comme hostile ou indifférent.

Que dit la réalité des chiffres ?

En 2004, 500 000 personnes ont fait l'objet d'une condamnation pour un délit ou une contravention « grave », inscrite dans le casier judiciaire. Parmi eux, quatre sur dix ont déjà des antécédents judiciaires au moment de la condamnation de 2004.

Entre 2004 et 2011, si l'on exclut les infractions à la circulation routière, qui constituent un cas de récidive fréquent et atypique, 38 % des condamnés ont récidivé. Ce taux de récidive atteint 59 % pour les condamnés présentant des antécédents judiciaires. Environ 40 % des récidivistes retournent devant la Justice pour la même infraction que celle sanctionnée en 2004.

La récidive est très fréquente chez les jeunes, voire très jeunes, délinquants : six condamnés sur dix en 2004, mineurs au moment des faits reprochés, ont récidivé avant 2011.

Entre 2000 et 2010, le parquet a joué un rôle de plus en plus important dans la justice pénale des mineurs, comme dans celle des majeurs. Depuis une vingtaine d’années, de nombreuses mesures alternatives aux poursuites ont été développées, permettant à la fois d’accroitre la réponse pénale et de soulager les juridictions des infractions les moins graves. Les alternatives aux poursuites constituent ainsi plus de 50 % de la réponse pénale à l’encontre des auteurs mineurs depuis 2004 et 63 % en 2020 contre 46 % pour les auteurs majeurs.

L’emprisonnement, ferme ou assorti, en tout ou partie, d’un sursis, est la peine la plus souvent prononcée et concerne une condamnation de mineurs sur trois (35 % en 2020). La durée des peines d’emprisonnement ferme s’est allongée depuis dix ans : le quantum moyen d’emprisonnement ferme prononcé est passé de 5,5 mois en 2010 à 9 mois en 2020.

Les mesures et sanctions éducatives n’impliquant pas de suivi éducatif représentent toujours en 2020 une part importante des peines et mesures principales prononcées par les juges et tribunaux pour enfants (40 %), même si elles ont décliné (46 % en 2005) au profit de mesures entraînant un suivi, comme la mise sous protection judiciaire.

La récidive des mineurs primo-condamnés est restée relativement stable, plus d’un mineur sur deux condamnés pour la première fois entre 2005 et 2012 a récidivé. La récidive est relativement rapide, 70 % des récidivistes ont récidivé en moins de deux ans. (Source : Info Stat Justice 30/06/2022, mis à jour le 14/07/2024).

En 2020, les alternatives aux poursuites ont concerné 61 600 affaires, et 63 % de ces alternatives étaient des rappels à la loi. Cette mesure, la plus légère, permet au procureur de la République de rappeler au mineur auteur des faits les obligations résultant de la loi malgré l’absence de poursuite (source : Info Stat Justice n°186 – 2000 2020 : un aperçu statistique du traitement pénal des mineurs).

Comment définir la motivation ?

Le 08/02/2025

La phénoménologie, en tant que courant philosophique initié par Edmund Husserl, se concentre sur l'expérience subjective et la manière dont les phénomènes apparaissent à la conscience. Concernant la motivation, la phénoménologie propose une approche centrée sur l'expérience vécue et l'intentionnalité.

Intentionnalité et motivation

Dans la phénoménologie, l'intentionnalité désigne la capacité de la conscience à être dirigée vers quelque chose—un objet, une idée, une action. La motivation est donc vue comme un processus intentionnel, où les actions sont orientées par des significations et des valeurs perçues par l'individu.

La motivation n'est pas simplement une force interne, mais une expérience vécue qui prend sens dans le contexte de la vie de l'individu. Par exemple, un acte motivé est compris non seulement comme une réponse à un besoin, mais comme l'expression d'une relation personnelle au monde.

Husserl considère la motivation comme un principe structurant de la conscience. Il ne la voit pas comme un simple mécanisme causal (comme en psychologie behavioriste), mais comme une relation entre des vécus intentionnels.

Dans la phénoménologie husserlienne, tout acte de conscience est intentionnel, c’est-à-dire dirigé vers un objet ou une signification. La motivation naît de la manière dont une expérience vécue en appelle une autre, selon une nécessité interne, mais sans déterminisme strict.

Par exemple, si quelqu’un ressent un profond sentiment d’injustice après une humiliation, ce vécu peut motiver une action future (une vengeance, une prise de parole, un retrait du monde social). Cette action n’est pas une simple réaction mécanique, mais le résultat d’une configuration de sens dans la conscience.

Husserl distingue la motivation active, qui correspond aux décisions réfléchies, et la motivation passive, qui se manifeste dans les habitudes, les tendances préconscientes, ou les associations involontaires d’idées.

Par exemple, une personne qui a souvent été rejetée peut développer une méfiance automatique envers les autres, sans y réfléchir consciemment. Cette méfiance est une motivation passive, issue d’une accumulation de vécus.

Ainsi, pour Husserl, la motivation est le lien dynamique qui unit nos expériences passées, présentes et futures dans une trame de significations.

Selon Merleau-Ponty

Merleau-Ponty, un autre grand penseur phénoménologique, explore la motivation à travers le corps et la perception. Pour lui, le corps est le point de départ de l'expérience humaine, et la motivation émerge des interactions entre le corps, l'environnement et les autres.

En somme, la phénoménologie envisage la motivation non pas comme un simple mécanisme psychologique, mais comme une expérience riche, enracinée dans la conscience, le corps et les relations avec le monde. Cette approche met l'accent sur la dimension subjective et la signification personnelle des actions motivées.

Merleau-Ponty, influencé par Husserl mais aussi par la psychologie et la neurologie, va plus loin en intégrant la dimension corporelle de la motivation.

Pour Merleau-Ponty, notre perception du monde ne se limite pas à un traitement passif d’informations, mais oriente notre manière d’agir. La motivation ne naît donc pas uniquement de la réflexion, mais aussi de notre rapport immédiat au monde à travers notre corps.

Par exemple, lorsqu’on voit une porte entrebâillée, on a spontanément tendance à vouloir la pousser.

Quand quelqu’un nous regarde fixement dans un contexte hostile, cela peut nous inciter à réagir sans même formuler consciemment l’intention d’agir.

Ces réactions ne sont pas de simples réflexes, mais des motivations perceptives qui émergent de notre interaction corporelle avec le monde.

Contrairement à Sartre, qui pense que l’homme est totalement libre de ses choix, Merleau-Ponty insiste sur le fait que nos motivations sont en partie ancrées dans notre corps et notre histoire vécue. Nous ne sommes pas déterminés, mais notre liberté s’exerce dans un monde déjà structuré par notre passé et notre manière d’exister corporellement.

Par exemple, une personne ayant grandi dans un climat de violence n’est pas condamnée à reproduire cette violence, mais son rapport au danger, à la confiance et à la confrontation est déjà préfiguré par son histoire. Sa motivation à agir sera teintée de cette expérience, même si elle garde une marge de liberté.

Conclusion : Deux visions complémentaires de la motivation

La phénoménologie offre une compréhension nuancée de la motivation, qui dépasse une simple opposition entre déterminisme et libre arbitre. Chez Husserl, la motivation est avant tout un enchaînement logique de vécus intentionnels, où chaque expérience donne du sens à la suivante sans être mécaniquement causée. La conscience se structure ainsi dans une dynamique de significations qui oriente nos décisions.

Chez Merleau-Ponty, la motivation ne se limite pas à un processus purement mental : elle est incarnée, enracinée dans notre perception du monde et notre manière de nous y mouvoir. Loin d’être une simple réaction, elle est une réponse ajustée à notre histoire et à notre situation corporelle, où la liberté s’exerce dans un cadre déjà structuré.

Ces deux perspectives ne s’opposent pas, mais se complètent : la motivation est à la fois une dynamique de sens et une interaction vécue avec le monde. Elle ne se réduit ni à un pur calcul rationnel ni à un simple réflexe biologique, mais s’inscrit dans une expérience humaine totale, où passé, conscience et corps se rejoignent pour orienter nos choix et nos actions.

Prendre une décision sur la base de l'intuition ou de la réflexion ?

Le 25/01/2025

Focus sur : « La Force de l'intuition » de Malcolm Gladwell

Gladwell explore la manière dont notre esprit prend des décisions rapides et intuitives, souvent en quelques secondes, et comment ces jugements peuvent être aussi fiables, voire plus, que des décisions réfléchies et analytiques. Gladwell introduit le concept de « thin-slicing », qui désigne notre capacité à saisir l'essence d'une situation ou d'une personne en se basant sur de brefs instants ou des informations limitées.

Gladwell illustre cette idée à travers diverses anecdotes et études. Par exemple, il mentionne le chercheur John Gottman, capable de prédire avec une précision de 90 % si un couple va divorcer en analysant seulement 15 minutes de leur conversation. Gottman et Amber Tabares, une de ses étudiantes, ont remarqué que chez les couples qui devaient par la suite divorcer, quand l’un des conjoints demandait à l’autre de l’approuver, il n’obtenait jamais satisfaction. Chez les couples plus heureux, au contraire, le conjoint répondait à la demande en disant simplement « oui, oui » ou en hochant la tête.

Gladwell souligne également que ces jugements instantanés sont souvent inconscients. Il cite l'exemple de l'entraîneur de tennis Vic Braden, qui pouvait prédire quand un joueur commettrait une double faute avant même que le service ne soit exécuté, sans pouvoir expliquer comment il arrivait à cette conclusion. Cela démontre que notre subconscient joue un rôle majeur dans nos décisions rapides.

Attention aux biais

Cependant, l'auteur met en garde contre les dangers potentiels de ces jugements intuitifs, notamment lorsqu'ils sont influencés par des stéréotypes ou des préjugés inconscients. Il aborde le concept de « priming » psychologique, où des associations subconscientes peuvent affecter nos perceptions et décisions.

Gladwell discute également de la notion de « paralysie par l'analyse », où un excès d'informations peut nuire à la qualité de nos décisions. Il affirme que, dans de nombreux cas, disposer de moins d'informations mais savoir identifier les éléments pertinents permet de prendre de meilleures décisions. Cette idée est illustrée par des exemples dans divers domaines, tels que la médecine, où des diagnostics basés sur des informations clés peuvent être plus précis que ceux fondés sur une multitude de données.

Dans le cadre de l’analyse des décisions intuitives, Gladwell fait écho au modèle RPD (Recognition-Primed Decision), un cadre développé par le psychologue Gary Klein pour expliquer comment les experts prennent des décisions dans des situations complexes ou stressantes. Ce modèle repose sur l’idée que les décisions intuitives ne sont pas des actes de hasard, mais le fruit de la reconnaissance rapide d’un schéma familier dans une situation donnée. Lorsqu’une personne expérimentée est confrontée à un problème, son cerveau identifie immédiatement une solution en se basant sur des expériences similaires passées, sans qu’il soit nécessaire de comparer systématiquement toutes les options. Ce processus d’intuition experte permet des réponses rapides et adaptées, particulièrement dans des domaines où le temps est un facteur critique, comme la médecine d’urgence, la gestion de crise, ou encore les opérations militaires.

Quels champs d’application ?

Les champs d’application du modèle RPD sont variés. Le RPD intervient dans un contexte où la contrainte de temps est importante, où il est nécessaire d’avoir de l’expérience opérationnelle, dans des conditions dynamiques avec des objectifs non quantifiables.

Par exemple, les pompiers qui évaluent une scène d’incendie peuvent, en quelques secondes, identifier le danger principal et ajuster leurs actions en conséquence. De même, un chirurgien chevronné peut instinctivement détecter une complication potentielle au cours d’une opération grâce à des signaux subtils qu’un novice pourrait ignorer. Ce modèle met en lumière l’importance de l’expérience dans l’efficacité des décisions intuitives, tout en soulignant que les erreurs peuvent survenir lorsque des biais ou des préjugés influencent le jugement initial.

En résumé

Le modèle RPD complète l’analyse de Gladwell en démontrant comment les décisions rapides reposent sur une base solide d’apprentissage et de reconnaissance, en s’avérant souvent supérieures dans des environnements dynamiques et exigeants.

Mais allons encore plus loin, jusqu’à Husserl

La corrélation entre la force de l’intuition de Malcolm Gladwell et l’intentionnalité de Husserl est une réflexion fascinante qui lie deux domaines apparemment distincts : la psychologie intuitive et la phénoménologie.

L’intentionnalité chez Husserl

L’intentionnalité, au cœur de la phénoménologie d’Edmund Husserl, désigne le fait que toute conscience est toujours conscience de quelque chose. Cela signifie que la pensée humaine n’est jamais isolée ou abstraite, mais qu’elle vise toujours un objet ou une situation spécifique. Pour Husserl, cette orientation intentionnelle n’est pas seulement un acte mental délibéré, mais aussi une manière dont notre esprit se dirige spontanément vers le monde, en saisissant les phénomènes dans leur immédiateté.

Intuition dans La Force de l’intuition

Chez Gladwell, l’intuition est décrite comme une capacité du cerveau à prendre des décisions rapides en s’appuyant sur des signaux inconscients et des expériences passées. Cette forme de cognition repose sur une saisie immédiate de l’essence d’une situation (le "thin-slicing"), souvent sans analyse consciente détaillée.

La corrélation : une saisie intuitive de l’essence

Ces deux perspectives peuvent se rejoindre dans l’idée que l’intuition, comme l’intentionnalité, est un mode de rapport immédiat au monde :

1. Saisie directe de l’objet : L’intuition de Gladwell peut être vue comme une application pratique de l’intentionnalité husserlienne, dans laquelle l’esprit, dirigé vers un phénomène, en capte l’essence essentielle sans médiation analytique. Par exemple, un expert en art peut reconnaître instinctivement un faux tableau, tout comme l’intentionnalité husserlienne permet de saisir directement les qualités d’un phénomène.

2. Pré-réflexivité : Husserl souligne que de nombreuses perceptions intentionnelles se déroulent sans réflexion consciente. De la même manière, Gladwell montre que l’intuition opère souvent en arrière-plan, mobilisant des processus inconscients basés sur des expériences accumulées.

3. Le rôle du contexte : Dans les deux approches, le contexte joue un rôle clé. Husserl insiste sur le fait que chaque intention est ancrée dans un horizon de signification, tout comme Gladwell démontre que l’intuition se nourrit des expériences vécues dans des contextes particuliers.

Applications communes

1. Psychologie : En psychologie appliquée, les deux notions renforcent l’idée que nos jugements ne sont jamais neutres ou désincarnés. Ils sont enracinés dans notre expérience du monde et influencés par l’environnement et le vécu.

2. Éthique et prise de décision : La réflexion sur l’intentionnalité peut éclairer les limites de l’intuition. Par exemple, si une intuition est biaisée par des stéréotypes (comme Gladwell le montre), elle pourrait être réexaminée à travers l’analyse intentionnelle husserlienne pour mieux comprendre les structures qui influencent ce jugement.

3. Phénoménologie de l’action : Les deux approches mettent en lumière la manière dont nos actions (qu’elles soient intuitives ou réfléchies) sont toujours orientées vers une finalité, qu’elle soit consciente ou inconsciente.

En conclusion

L’intuition, telle que décrite par Gladwell, peut être interprétée comme une forme d’intentionnalité pré-réflexive. Là où Husserl se concentre sur la manière dont la conscience oriente et constitue les phénomènes, Gladwell explore les manifestations pratiques de cette orientation dans nos jugements rapides. Cette mise en relation ouvre des perspectives intéressantes pour comprendre comment nos décisions intuitives sont enracinées dans notre expérience phénoménologique du monde.

Corps et émotions : intéroception

Le 11/01/2025

L'intéroception est un processus psychophysiologique fondamental qui, bien qu'encore peu exploré dans certaines disciplines, a suscité un intérêt croissant ces dernières années, notamment dans les domaines de la psychologie, des neurosciences et de la psychologie clinique. L'intéroception désigne la capacité de percevoir et de ressentir les signaux internes de notre corps, tels que la faim, la soif, les douleurs, les battements du cœur ou encore les changements dans la température corporelle. Ces informations nous aident à ajuster nos comportements en fonction des besoins physiologiques et émotionnels, et ont une influence directe sur notre état mental et notre bien-être. Dans cet article, nous allons explorer la notion d'intéroception sous différents angles, en analysant son rôle dans le développement de la conscience corporelle, ses liens avec les émotions et les processus cognitifs, ainsi que son impact sur la santé mentale.

Qu'est-ce que l'intéroception ?

L'intéroception peut être définie comme la perception des stimuli internes qui proviennent de l'intérieur du corps, et qui sont ensuite intégrés par le cerveau pour générer des réponses émotionnelles et comportementales adaptées. Ces informations proviennent de récepteurs situés dans diverses parties du corps, comme les muscles, les organes internes et la peau. En d'autres termes, l'intéroception nous permet de prendre conscience de l'état de notre corps, qu'il s'agisse de sensations corporelles telles que la douleur, l'anxiété, la chaleur ou encore la respiration.

Un aspect essentiel de l'intéroception est qu'elle va au-delà des simples sensations physiques : elle est également liée à l'expérience émotionnelle. Par exemple, une augmentation de la fréquence cardiaque peut être interprétée par le cerveau comme un signe d'anxiété ou de stress, et cette information influence notre état émotionnel. De la même manière, une respiration profonde et régulière peut générer un sentiment de calme et de relaxation.

Les mécanismes physiologiques sous-jacents

Les mécanismes physiologiques de l'intéroception reposent sur un ensemble complexe de récepteurs sensoriels, principalement des nocicepteurs et des mécanorécepteurs, qui transmettent les signaux internes à travers le système nerveux. Ces récepteurs détectent des changements dans les conditions internes du corps, comme la température, la pression, l'étirement des tissus ou encore les changements de pH dans les organes internes.

L'information perçue par ces récepteurs est envoyée au cerveau via la moelle épinière et des circuits spécifiques, notamment le cortex insulaire et le cortex cingulaire antérieur. Le cortex insulaire, en particulier, joue un rôle clé dans la conscience corporelle et dans la régulation des émotions, car il traite et intègre les informations internes du corps en fonction des états émotionnels et des intentions comportementales.

L'intéroception et la régulation émotionnelle

L'intéroception a un lien direct avec la régulation émotionnelle, ce qui signifie que la façon dont une personne perçoit les signaux corporels peut influencer ses émotions et son comportement. Par exemple, une personne qui ressent une accélération de son rythme cardiaque ou une tension musculaire peut interpréter ces sensations comme un signe de stress ou d'anxiété. Si cette personne est plus sensible à ses sensations corporelles, elle pourrait réagir avec plus d'intensité émotionnelle à ces signes internes, amplifiant ainsi son stress.

Au contraire, une personne moins sensible à ces sensations pourrait ne pas percevoir les signaux précoces de stress et pourrait réagir de manière plus détachée ou moins adéquate à ces sensations. Cela peut entraîner une difficulté à réguler ses émotions et à répondre de manière appropriée aux situations stressantes.

L'intéroception joue donc un rôle clé dans le développement de la régulation émotionnelle. Une meilleure conscience de l'état corporel permet à une personne d'identifier plus facilement les signes d'émotions naissantes, ce qui lui donne l'opportunité d'agir avant que ces émotions ne prennent le dessus et ne deviennent plus difficiles à contrôler. Ce processus de régulation émotionnelle est essentiel à la gestion du stress, de l'anxiété, de la dépression et d'autres troubles émotionnels.

L'impact de l'intéroception sur les troubles psychologiques

L'intéroception peut avoir un impact majeur sur la santé mentale. De nombreuses études ont démontré que les personnes souffrant de troubles anxieux, dépressifs, de troubles de l'alimentation, ou encore de troubles somatoformes présentent souvent des altérations dans leur capacité à percevoir correctement les signaux internes de leur corps.

Par exemple, les personnes atteintes de troubles anxieux peuvent avoir une hypersensibilité aux signaux corporels. Elles peuvent interpréter des sensations corporelles innocentes, comme des palpitations légères ou des sensations de chaleur, comme des signes de danger imminent, ce qui peut déclencher une réponse excessive de stress et d'anxiété. Cela peut mener à un cercle vicieux où l'anxiété est constamment alimentée par une perception exagérée des signaux corporels.

D'autre part, les personnes souffrant de troubles dépressifs peuvent avoir une conscience corporelle altérée. Elles peuvent éprouver une déconnexion avec leurs sensations corporelles, les percevant comme étrangères ou non significatives. Cela peut entraîner une difficulté à identifier les signaux de détresse corporelle, tels que la fatigue, la douleur ou la tension musculaire, et à y répondre de manière appropriée. Cette déconnexion avec le corps peut renforcer les symptômes de la dépression et rendre plus difficile l'engagement dans des comportements qui favorisent la régulation émotionnelle et le bien-être.

Les troubles de l'alimentation, comme l'anorexie ou la boulimie, sont également souvent associés à une altération de l'intéroception. Les individus souffrant de ces troubles peuvent avoir des difficultés à reconnaître la faim ou la satiété, ce qui conduit à des comportements alimentaires désordonnés et à une gestion déviante des signaux corporels liés à la nourriture.

L'intéroception dans la thérapie psychologique

Les thérapies basées sur la conscience corporelle, comme la thérapie somatique et la pleine conscience (mindfulness), mettent l'accent sur l'amélioration de l'intéroception dans le but de renforcer la régulation émotionnelle et de traiter les troubles psychologiques. Ces approches visent à aider les individus à se reconnecter avec leur corps et à développer une conscience plus précise des signaux internes.

La pleine conscience, par exemple, consiste à porter attention de manière intentionnelle aux sensations corporelles, sans jugement. En cultivant une meilleure conscience de l'état du corps, les individus peuvent apprendre à observer leurs sensations sans réagir de manière impulsive ou excessive. Cela leur permet de mieux comprendre et réguler leurs émotions.

De même, la thérapie somatique s'intéresse à la manière dont les expériences émotionnelles et les traumatismes sont ancrés dans le corps. En travaillant directement avec les sensations corporelles, cette approche aide les individus à libérer les tensions et les émotions refoulées, et à améliorer leur capacité à percevoir et à répondre aux signaux corporels.

Conclusion

L'intéroception est un domaine fondamental de la psychologie et de la neurophysiologie qui influence profondément notre expérience du monde, nos émotions et notre comportement. Elle est intimement liée à la régulation émotionnelle et au bien-être psychologique, et joue un rôle clé dans le traitement de nombreux troubles psychologiques. En développant une conscience accrue de nos sensations corporelles, nous pouvons améliorer notre capacité à comprendre nos émotions, à réguler nos réponses comportementales et à favoriser notre santé mentale.

L'intéroception offre un champ d'investigation prometteur pour les chercheurs et les praticiens, et il est probable que la compréhension de ce processus continuera à évoluer, ouvrant de nouvelles avenues pour le traitement et la gestion des troubles émotionnels et psychologiques. Par l'intégration de la conscience corporelle dans nos vies, nous pouvons espérer renforcer notre bien-être global et mieux naviguer dans les complexités de notre expérience humaine.

Comment expliquer... (en partie) ?

Le 21/12/2024

Comment expliquer (en partie) qu’un homme marié depuis de longues années ait besoin de sédater sa femme pour avoir des relations sexuelles avec elle ? Pire, comment expliquer que cet homme ait besoin d’inviter d’autres hommes à violer sa propre femme et qu’il y ait des hommes pour accepter ?

Comment expliquer (en partie) qu’un adolescent ait besoin d’oublier ses propres valeurs, que son ou ses parents lui ont inculqué, pour participer à une rixe de bandes rivales et de tuer un autre adolescent ?

Comment expliquer (en partie) l’émergence d’une tendance sexuée sur les réseaux sociaux alors qu’elle semble ne rien apporter à celles qui y participent ?

L’habituation !

La relation de cause à effet dans le phénomène d'habituation peut être expliquée à travers le fonctionnement de notre système nerveux et psychologique.

Stimulation initiale (la cause)

Lorsqu'un individu est exposé à un stimulus nouveau ou excitant (comme un nouveau défi, une récompense ou une expérience), son système nerveux réagit fortement. Cette excitation est due à la libération accrue de neurotransmetteurs comme la dopamine, qui jouent un rôle clé dans la sensation de plaisir et de motivation.

Adaptation progressive

Avec des expositions répétées au même stimulus, le cerveau s'adapte. Les neurones deviennent moins sensibles à ce stimulus particulier, ce qui entraîne une diminution de la réponse psychologique. C'est le phénomène d'habituation.

Le système nerveux ajuste sa réponse pour éviter une surcharge, ce qui permet de conserver de l'énergie et de se concentrer sur des stimuli nouveaux ou plus pertinents. Malheureusement la sensation de plaisir ou de satisfaction ressentie face au stimulus diminue, même si le stimulus reste identique.

Baisse d'excitation psychologique (l'effet)

Cette adaptation conduit à une baisse progressive de l'excitation psychologique. Par exemple : une personne qui pratique un sport extrême peut ressentir moins d'adrénaline après plusieurs expériences similaires.

Ou encore, un consommateur de contenu peut trouver un type de divertissement moins intéressant avec le temps.

Recherche d'un stimulus plus intense (besoin de faire plus)

Pour retrouver le même niveau d'excitation ou de satisfaction, l'individu cherche des stimuli plus puissants ou plus extrêmes. Cela peut se traduire par une augmentation de l'intensité du stimulus (plus de risques, plus de défis). Un changement de type de stimulation pour redécouvrir la nouveauté.

Par exemple, l'addiction au plaisir. Dans des comportements liés à la dopamine (jeu vidéo, substances, achats compulsifs, consommation des réseaux sociaux, etc.), l'habituation entraîne une tolérance. L'individu a besoin d'augmenter la "dose" pour retrouver l'excitation initiale, ce qui peut entraîner une escalade ou une dépendance.

Avec un zest de fantasme

Ajouter le critère de laisser libre cours à ses fantasmes enrichit l’explication du phénomène d’habituation, car les fantasmes jouent un rôle important dans la stimulation psychologique et la quête d’excitation.

Les fantasmes comme amplificateurs initiaux

Les fantasmes, en tant que constructions mentales, augmentent l’intensité d’un stimulus. Lorsqu’un individu laisse libre cours à ses fantasmes, il amplifie son excitation psychologique en combinant la réalité et son imagination. L’anticipation créée par les fantasmes intensifie l’expérience du stimulus et ça rend le stimulus encore plus captivant, mais aussi plus rapidement sujet à l’habituation.

Avec le temps, même les fantasmes les plus intenses peuvent perdre leur capacité à stimuler, car l’esprit s’adapte également à ses propres créations. Ce phénomène repose sur une désensibilisation psychologique et donc les scénarios fantasmés deviennent "prévisibles". S’ensuit une escalade mentale pour compenser, l’individu imagine des fantasmes plus complexes, plus extrêmes ou plus éloignés de la réalité pour retrouver le même niveau d’excitation. L’individu peut chercher à concrétiser ses fantasmes pour compenser la perte d’excitation mentale.

Dans ce cas, le lien entre imagination et réalité devient flou, et le besoin de combiner fantasmes et expériences réelles se renforce.

En conclusion

L'habituation suit une relation de cause à effet claire : exposition répétée → diminution de la sensibilité → recherche d'un stimulus plus intense pour compenser.

Ce phénomène reflète une stratégie adaptative du cerveau, mais peut parfois mener à des comportements excessifs, insatisfaisants, délictuels, criminels, dangereux...

Le triptyque de DS2C

Le 20/10/2024

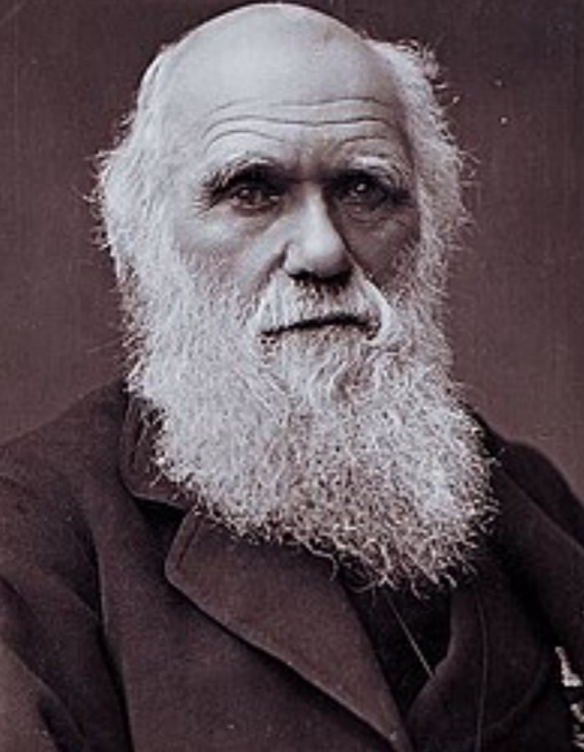

DS2C s’est bâti sur un triptyque psychologique, véritable socle, véritable base pour analyser et décrypter les comportements humains. Charles Darwin, Frantz Brentano et Sigmund Freud sont cette base cruciale. Ils me permettent d’appréhender l’ensemble du fonctionnement humain et du passage à l’acte et de comprendre ce qu’il se trame dans l’esprit d’une personne qui fait ce qu’elle fait, quelles sont ses motivations.

Voyons comment la théorie de l'évolution de Darwin influence la psychologie descriptive et génétique de Brentano, et comment ces idées se connectent à la psychanalyse de Freud.

La théorie de l'évolution de Darwin

Charles Darwin, avec sa publication de "L'Origine des espèces" en 1859, a révolutionné notre compréhension de la biologie et de l'évolution. Sa théorie de la sélection naturelle propose que les espèces évoluent au fil du temps par le biais de mécanismes adaptatifs. Les individus qui possèdent des traits favorables à leur survie et reproduction sont plus susceptibles de transmettre ces traits à leur descendance. Cette théorie a non seulement transformé la biologie, mais a également eu des répercussions profondes sur la psychologie.

L'impact de Darwin sur la psychologie

La théorie de Darwin a encouragé les psychologues à envisager l'esprit humain comme un produit de l'évolution. Des concepts tels que l'instinct, le comportement adaptatif et la fonction des émotions ont été intégrés dans les études psychologiques. La psychologie évolutive, qui émerge plus tard, se base sur l'idée que de nombreux aspects du comportement humain peuvent être compris à travers le prisme de l'évolution.

Frantz Brentano et la psychologie descriptive

Frantz Brentano, philosophe et psychologue autrichien, a développé une approche unique de la psychologie. Dans son œuvre majeure, "Psychologie from an Empirical Standpoint", Brentano propose une psychologie descriptive qui se concentre sur l'expérience subjective. Il insiste sur l'importance de l'intentionnalité, l'idée que les états mentaux sont toujours dirigés vers quelque chose. Cette approche se distingue par sa volonté de décrire les phénomènes psychologiques sans recourir à des explications biologiques ou physiologiques.

Brentano a également introduit la notion de psychologie génétique, qui examine le développement des états mentaux au fil du temps. Il s'intéresse à la manière dont les expériences individuelles et les processus psychologiques évoluent, ce qui établit un lien avec la théorie de l'évolution de Darwin. En effet, tout comme les espèces évoluent, les états mentaux et les comportements humains se développent et s'adaptent en réponse à l'environnement.

La psychanalyse de Freud

Sigmund Freud, souvent considéré comme le père de la psychanalyse, a également été influencé par les idées évolutionnistes. Dans ses théories, Freud propose que les comportements humains sont souvent motivés par des pulsions inconscientes, notamment des désirs sexuels et agressifs. Il introduit des concepts tels que le ça, le moi et le surmoi, qui décrivent les différentes instances de la psyché humaine.

Freud a intégré des idées darwiniennes dans sa conception de la sexualité et des instincts. Il a suggéré que les pulsions humaines, tout comme les traits évolutifs, sont le résultat de processus adaptatifs qui ont été façonnés par l'évolution. La lutte pour la survie, l'angoisse et les conflits internes sont des thèmes récurrents dans son œuvre, soulignant l'importance de l'évolution dans la compréhension de la psyché humaine.

Liens entre les théories

Les liens entre la théorie de l'évolution de Darwin, la psychologie de Brentano et la psychanalyse de Freud se manifestent dans plusieurs domaines clés :

1. **L'évolution et la psychologie** : Les trois penseurs reconnaissent que les comportements et les états mentaux humains sont influencés par des facteurs évolutifs. Darwin établit le cadre de l'évolution, Brentano décrit les processus mentaux, et Freud explore les motivations inconscientes.

2. **L'intentionnalité et les pulsions** : Brentano met en avant l'idée que les états mentaux sont intentionnels, tandis que Freud souligne que ces états sont souvent motivés par des pulsions inconscientes. Cette intersection offre une compréhension plus nuancée de la psyché humaine.

3. **Le développement et l'adaptation** : La psychologie génétique de Brentano et les théories de Freud sur le développement psychologique mettent en lumière comment les individus s'adaptent à leur environnement, un concept central dans la théorie de l'évolution.

En conclusion

Les contributions de Darwin, Brentano et Freud ont façonné notre compréhension de la psychologie moderne. En reliant la théorie de l'évolution aux processus psychologiques, ces penseurs ont ouvert la voie à une exploration plus profonde de la nature humaine. Leur héritage continue d'influencer les recherches contemporaines en psychologie, soulignant l'importance des facteurs biologiques et évolutifs dans la compréhension de l'esprit humain.

DS2C reste à votre disposition pour une MasterClass sur l’analyse comportementale (2h), mais DS2C c’est aussi décrypter et analyser le fonctionnement, le passage à l’acte et la communication non-verbale d’un individu.

Pour toute information, contactez moi par mail : frantz.bagoe@gmail.com ou par téléphone au 06 13 68 38 65.

La peur de l'abandon : explications !

Le 05/10/2024

La peur de l’abandon est un thème central dans le champ de la psychanalyse, car elle touche au cœur des dynamiques inconscientes qui structurent la relation à l'autre et au soi. En psychanalyse, cette peur est souvent analysée en relation avec les premières expériences de séparation, notamment celles vécues avec les figures parentales, et elle se manifeste dans des angoisses profondes liées à la perte d’amour ou de sécurité. Explore la peur de l’abandon à travers plusieurs concepts psychanalytiques centraux, en se basant sur les travaux de Freud, Melanie Klein, Winnicott et Bowlby.

La peur de l'abandon et la psychanalyse freudienne

Freud (1915) a exploré les racines des angoisses fondamentales dans ses travaux sur l'inconscient, en particulier dans ses théories du développement infantile. Dans "Inhibition, Symptôme et Angoisse", Freud introduit la notion d’angoisse primaire, qu'il relie à l’expérience de séparation d’avec la mère. Cette angoisse originelle constitue une base pour comprendre la peur de l’abandon. Freud théorise que le premier lien entre l'enfant et sa mère est essentiel, car c'est la mère qui satisfait les besoins primaires de l’enfant. Lorsqu’il y a une séparation, l'enfant peut ressentir une profonde détresse. La rupture de ce lien est alors vécue comme un abandon, une perte d’objet (la mère en tant qu'objet d'attachement). Freud a également souligné l'importance de la "perte de l'objet d'amour" qui, dans son modèle pulsionnel, est un thème récurrent dans le développement de la névrose. L’enfant, privé de cet amour, peut développer une angoisse qui se manifeste plus tard sous diverses formes. L’idée centrale est que la peur de l’abandon est intimement liée à la perte de l’objet d'amour.

L’angoisse de persécution et l'angoisse dépressive

Melanie Klein (1935) a étendu la compréhension des processus inconscients chez l'enfant, notamment à travers l'idée de positions psychiques. Pour Klein, la peur de l'abandon est liée à deux formes d'angoisse : l'angoisse persécutrice et l'angoisse dépressive, qui caractérisent respectivement la "position paranoïde-schizoïde" et la "position dépressive" chez l'enfant. Dans la position paranoïde-schizoïde, l'enfant projette ses sentiments agressifs et destructeurs sur l'objet (la mère), ce qui crée une angoisse persécutrice. L'enfant craint que l'objet ne revienne pour le persécuter ou le détruire. Par extension, cette peur peut se transformer en une peur d’être abandonné par cet objet si investi, car l’enfant craint que sa propre agressivité ne l’ait détruit. Dans la position dépressive, l’enfant commence à percevoir l’objet comme étant entier, à la fois bon et mauvais. L’angoisse de persécution se transforme alors en angoisse dépressive : l'enfant craint d’avoir endommagé l'objet d’amour à cause de ses impulsions destructrices. Cette culpabilité conduit à une peur plus subtile de l’abandon, car l’enfant ressent une angoisse liée à la perte de l'objet entier (la mère) qu'il aime et déteste à la fois. Cette compréhension kleinienne nous permet de voir comment la peur de l’abandon est non seulement liée à la séparation physique, mais aussi à une séparation psychique interne due à l’agressivité et à la culpabilité.

L’objet transitionnel

Winnicott (1953), en s’intéressant à l’individuation et au développement émotionnel de l’enfant, a proposé la théorie des objets transitionnels et de l’espace transitionnel. Selon lui, la peur de l’abandon est fortement liée à l'expérience de séparation progressive entre l'enfant et sa mère. Winnicott souligne que l’enfant, dans les premiers mois de sa vie, ne distingue pas clairement entre lui-même et le monde extérieur. Il vit dans une sorte de fusion avec sa mère. La tâche développementale majeure est alors de permettre à l'enfant de se séparer progressivement de la mère, tout en maintenant un sentiment de sécurité interne. C’est là que l’objet transitionnel (comme un doudou, une peluche) joue un rôle crucial, car il permet à l'enfant de tolérer la séparation sans vivre une angoisse trop écrasante. Cet objet devient un substitut temporaire de la mère, facilitant ainsi l’autonomisation progressive. Dans cette perspective, la peur de l’abandon peut surgir lorsque ce processus de séparation ne se passe pas en douceur, soit parce que la mère est trop absente ou, au contraire, trop présente, empêchant ainsi l'enfant de développer un sens solide de soi. Si l’enfant ne peut pas internaliser un "objet bon" suffisamment sécurisant, il est condamné à vivre des angoisses d'abandon récurrentes, cherchant constamment un objet externe pour apaiser son anxiété.

L’attachement

La théorie de l’attachement développée par John Bowlby (1969, 1973) offre une autre perspective psychanalytique sur la peur de l’abandon. Bowlby, bien qu’influencé par Freud et Klein, a développé une approche fondée sur l’observation des interactions réelles entre les enfants et leurs figures d’attachement, principalement la mère. Pour Bowlby, les premières expériences d’attachement sont cruciales pour le développement de la personnalité et influencent la capacité à former des relations sécurisantes à l’âge adulte. Un attachement sécurisant, où l’enfant sait que sa figure d’attachement reviendra toujours, permet à l’enfant de développer une confiance fondamentale. En revanche, un attachement insécurisant, où la présence de la mère est imprévisible ou incohérente, entraîne chez l’enfant une peur constante d’être abandonné. Bowlby a identifié plusieurs styles d’attachement, dont l’attachement anxieux-ambivalent, où l’enfant développe une peur chronique de l’abandon à cause d’une figure d’attachement imprévisible. À l’âge adulte, cette peur se manifeste souvent par des comportements de dépendance, un besoin excessif de réassurance et une peur constante de perdre les relations importantes.

Le narcissisme et la peur de l’abandon

La psychanalyse a également exploré la peur de l’abandon dans le cadre des troubles narcissiques. Dans ses travaux sur le narcissisme, Freud (1914) a proposé que l’amour-propre ou narcissisme est une forme d’attachement à soi-même qui est une réponse au risque d’abandon. L’enfant, dans ses premiers mois, est centré sur lui-même. C’est ce que Freud appelle le narcissisme primaire. À mesure que l’enfant se développe, il commence à déplacer une partie de cet amour-propre vers des objets externes, principalement ses parents. Si ce déplacement est entravé, par exemple par une figure d’attachement trop instable ou absente, l’enfant peut retourner à un état de narcissisme primaire comme défense contre la peur de l’abandon. Dans les cas de narcissisme pathologique, la peur de l’abandon est particulièrement aiguë. Le narcissique cherche désespérément à être aimé et admiré par les autres pour combler un vide interne. Cependant, ce besoin compulsif d'attention masque une fragilité sous-jacente : la personne narcissique craint constamment d’être rejetée ou abandonnée. L’amour des autres est essentiel pour maintenir une image idéalisée de soi, et toute menace d'abandon est vécue comme une blessure narcissique.

Le manque fondamental

Jacques Lacan a abordé la question du manque et du désir comme centrales à l’expérience humaine. Pour Lacan (1959), le désir humain est toujours marqué par une quête de complétude, une complétude qui reste à jamais hors de portée. Le désir est lié à ce qu'il appelle "l’Autre" (l’Autre symbolique), une figure qui incarne le manque fondamental autour duquel se structure la subjectivité. Dans cette optique, la peur de l’abandon peut être vue comme une manifestation du désir insatiable de combler ce manque originel. L’être humain, selon Lacan, est fondamentalement marqué par une absence – une séparation primordiale qui survient dès l’entrée dans le langage. La peur de l’abandon est ainsi enracinée dans une quête illusoire d’unité avec l’Autre, une unité qui, en réalité, est impossible à réaliser. Toute relation, en ce sens, porte en elle la possibilité de l'abandon, car elle est fondée sur un manque impossible à combler.

Personnellement, je n’ai plus de doudou depuis longtemps et pour remédier à cet état de manque, cette peur d’être abandonné, j’aime poser ma tête sur le ventre de ma femme : c’est rassurant et plus profond, plus satisfaisant qu’un hug.

"Mais pourquoi je n'arrive pas à m'endormir ?"

Le 04/08/2024

« Mais pourquoi je n’arrive pas à m’endormir ? »

C’est une question récurrente que beaucoup de personnes se posent. Plusieurs facteurs peuvent expliquer pourquoi certaines personnes n’arrivent pas à s’endormir le soir. Je ne vais pas aborder à nouveau ces facteurs dans cet article, et encore moins l’aspect environnement, les écrans etc… je les ai précédemment développés dans un précédent article.

Ce que l’on sait moins, c’est qu’il existe une relation symbolique entre le sommeil et la mort. Cette perspective trouve ses racines dans diverses traditions culturelles, littéraires et psychanalytiques.

Symbolisme du sommeil et de la mort

Dans de nombreuses cultures, le sommeil est souvent décrit comme une forme de « petite mort. » Cette analogie repose sur l’idée que le sommeil implique une perte de conscience temporaire, semblable à la perte de conscience permanente que représente la mort.

Hypnos et Thanatos : une association traditionnelle renouvelée à la Renaissance | Cairn.info

Peurs inconscientes

Selon la psychanalyse, le sommeil pourrait être associé à des peurs inconscientes de la mort. Pour certaines personnes, l’idée de s’abandonner au sommeil peut raviver des angoisses profondes liées à la mortalité, à la perte de contrôle ou à l’inconnu.

Freud et le principe de la mort

Sigmund Freud a exploré l’idée que certains individus peuvent avoir des résistances inconscientes au sommeil en raison de la peur de la mort. Dans ses théories sur l’inconscient, il décrit des pulsions de vie et de mort qui peuvent influencer de manière subtile et complexe. Freud a proposé l’existence de deux forces fondamentales dans la psyché humaine : Eros (la pulsion de vie) et Thanatos (la pulsion de mort). Selon cette théorie, certains comportements, y compris les troubles du sommeil, pourraient être des manifestations de ces forces en conflit. La résistance à l’endormissement pourrait être vue comme une lutte contre la pulsion de mort, une tentative de la psyché de se protéger contre l’angoisse existentielle liée à la fin de la conscience.

Expériences traumatiques

Les personnes ayant vécu des expériences traumatisantes, notamment des expériences de mort imminente ou la perte de proches, peuvent développer des associations négatives avec le sommeil. La peur de revivre des souvenirs traumatiques ou d’être vulnérable pendant le sommeil peut rendre l’endormissement difficile. Le sommeil, en devenant un moment où ces souvenirs traumatiques peuvent refaire surface, devient une source de stress et d’angoisse plutôt qu’un refuge réparateur.

Théories existentielles

D’un point de vue existentiel, l’angoisse liée à la condition humaine et à la conscience de la mortalité peut se manifester sous forme d’insomnie. Les réflexions sur la vie, la mort, et le sens de l’existence peuvent devenir plus prononcés la nuit, quand l’esprit n’est pas distrait par les activités diurnes.

Ces perspectives soulignent que, pour certaines personnes, les difficultés d’endormissement peuvent être profondément enracinées dans des symbolismes psychologiques et des peurs existentielles liées à la mort. Ces enjeux peuvent être explorés et traités à travers des approches thérapeutiques comme la psychanalyse ou la thérapie cognitivo-comportementale (TCC). Une exploration plus approfondie de ces aspects symboliques et inconscients peut être nécessaire pour comprendre et traiter les problèmes de sommeil de manière holistique.

L’importance de l’étayage parental à travers la vie d’Armin Meiwes

Le 21/07/2024

Armin Meiwes : une vie marquée par l’horreur

Enfance et relations familiales

Surnommé « le cannibale de Rotenburg », Armin Meiwes est né le 1er décembre 1961 à Kassel, en Allemagne. Sa jeunesse a été marquée par une relation difficile avec ses parents. Son père, un policier autoritaire, était souvent absent et a fini par quitter la famille lorsque Armin avait huit ans. Cette séparation a eu un impact profond pour lui, le laissant avec un sentiment d’abandon. Sa mère décrite comme possessive et dominante, a élevé Armin dans un environnement strict, le contrôlant étroitement. Isolé, Armin développait un monde imaginaire où il se réfugiait pour échapper à la solitude et à la rigueur de sa vie domestique.

Scolarité et adolescence

Armin Meiwes était un élève moyen, mais il n’avait pas beaucoup d’amis. Ses camarades de classe le décrivaient comme un garçon timide et introverti. A l’adolescence, il commença a fantasmer sur le cannibalisme, utilisant ces pensées pour combler son besoin d’intimité et de contrôle, conséquences directes de son éducation perturbée.

Les circonstances du crime

Les fantasmes d’Armin Meiwes se sont intensifiés avec le temps, jusqu’à ce qu’il passe à l’acte en 2001. Il publia une annonce sur un forum en ligne dédié aux fétiches extrêmes, recherchant un volontaire pour être tué et consommé. A la surprise générale, un homme du nom de Bernd Jürgen Brandes répondit favorablement.

Le 9 mars 2001, Brandes se rendit au domicile de Meiwes à Rotenburg. Les deux hommes eurent des relations sexuelles avant que Meiwes ne coupe le pénis de Brandes, un acte que ce dernier avait souhaité. Brandes saigna abondamment mais, sous l’effet de puissants sédatifs, il continua à coopérer jusqu’à ce qu’il perde connaissance. Meiwes, selon ses propres aveux, attendit plusieurs heures avant de le tuer en lui tranchant la gorge. Il enregistra la totalité de l’acte sur vidéo, un élément clé lors de son procès.

Conséquences légales et psychologiques

Armin Meiwes fut arrêté en décembre 2002 après que la police eut découvert la vidéo du meurtre. Son procès, qui débuta en décembre 2003, attira une attention internationale en raison de la nature macabre du crime. Meiwes fut d’abord condamné à huit ans et demi de prison pour homicide involontaire, la cour considérant que Brandes avait consenti à sa propre mort. Cependant, après un appel, il fut rejugé en 2006 et condamné à la perpétuité pour meurtre et perturbation de la paix des morts.

Le cas d’Armin Meiwes soulève des questions profondes sur les limites du consentement et les aspects psychologiques de comportements extrêmes. Son enfance marquée par l’isolement et une relation dysfonctionnelle avec ses parents, combinée à des fantasmes déviants, ont abouti à un crime qui restera dans les anales de la criminologie moderne.

Pourquoi, selon Bowlby, l’étayage maternel est-il si important pour le petit enfant ?

Selon John Bowlby, l’étayage maternel, ou l’attachement à la figure maternelle, est crucial pour le développement psychologique et émotionnel du petit enfant pour plusieurs raisons fondamentales :

- Sécurité émotionnelle : la présence constante et rassurante de la mère ou de la figure d’attachement principale fournit à l’enfant un sentiment de sécurité. Ce sentiment de sécurité est essentiel pour que l’enfant puisse explorer son environnement en toute confiance, sachant qu’il peut revenir à une base sûre en cas de besoin.

- Développement de la confiance : l’attachement sécurisant permet à l’enfant de développer une confiance en lui-même et en ses capacités. La mère, en répondant de manière prévisible et sensible aux besoins de l’enfant, aide celui-ci à comprendre qu’il est digne d’amour et de soin, ce qui favorise une estime de soi positive.

- Régulation des émotions : les interactions avec la figure d’attachement aident l’enfant à apprendre à réguler ses émotions. Par exemple, lorsque l’enfant est stressé ou effrayé, la présence et les réponses apaisantes de la mère aident à calmer l’enfant, lui enseignant progressivement comment gérer ses propres émotions.