émotion

Du passage à l'acte à l'acting out

Le 25/05/2025

Le comportement humain ne naît pas au hasard. Il résulte d’une interaction complexe entre trois grandes dimensions : cognitive (les pensées et représentations mentales), affective (les émotions et sentiments), et biologique (l’état physique, le fonctionnement cérébral, etc.). Ces trois éléments forment ce qu’on appelle une causalité triadique : un modèle qui montre que nos actions sont le produit de plusieurs influences simultanées et interdépendantes, je n’évoque pas l’influence de l’environnement ici.

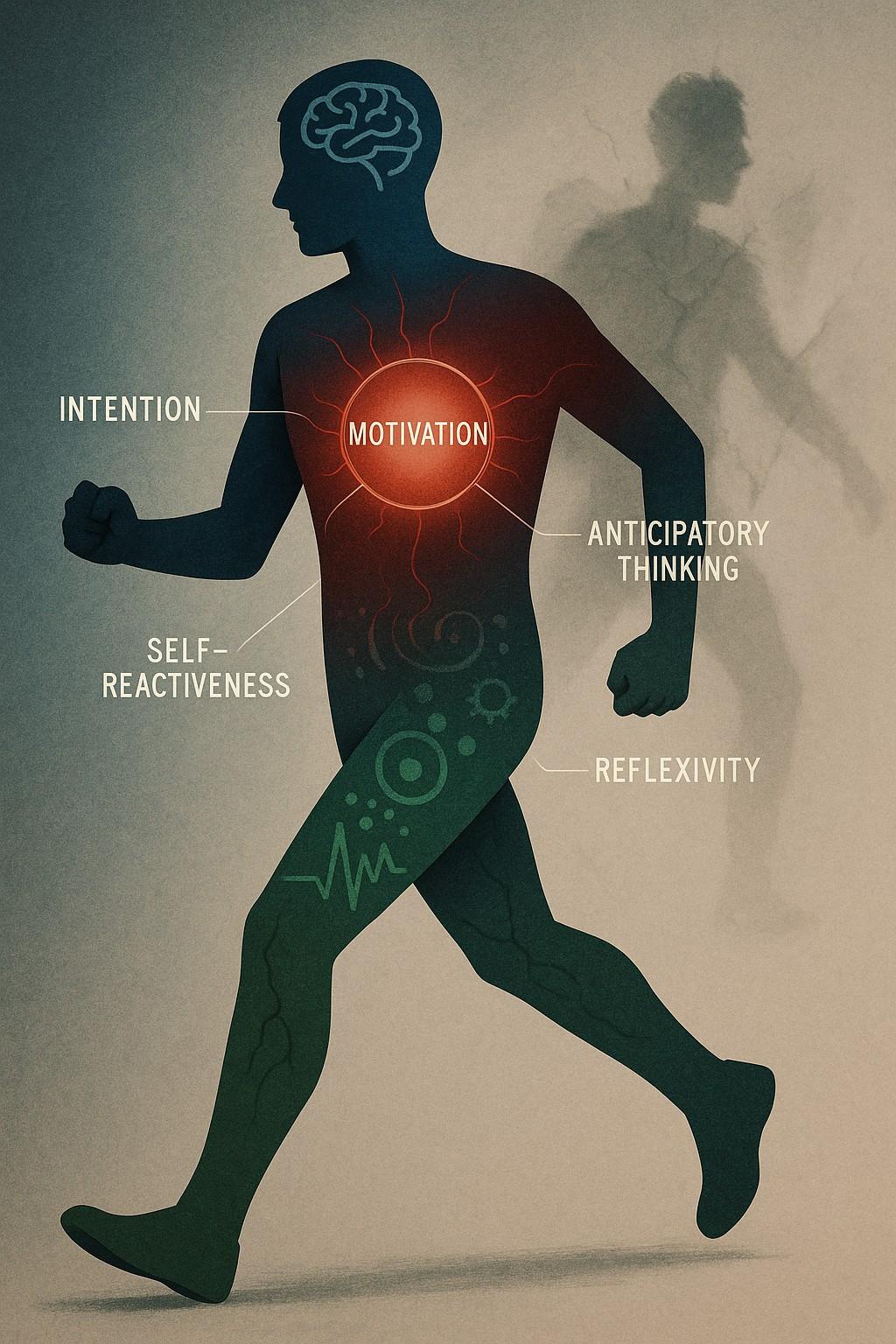

De cette interaction peut émerger un moteur essentiel à l’action : la motivation. Cette dernière ne se résume pas à une simple envie passagère ; elle repose sur quatre caractéristiques principales :

- L’intentionnalité : c’est le fait que des états mentaux tels que percevoir, croire, désirer, craindre et avoir une intention, se réfèrent toujours à quelque chose.

- La pensée anticipatrice : ici, les événements futurs imaginés servent à la fois à nous pousser à agir (motivation) et à ajuster notre comportement en fonction de ce qui est attendu (régulation).

- L’auto-réactivité : cela correspond à notre aptitude à nous autoréguler, c’est-à-dire à gérer nous-mêmes notre motivation, nos émotions et nos actions.

- La réflexivité : pour ajuster son comportement de manière fine, il est essentiel d’avoir un certain recul sur soi, d’être capable de s’observer, de s’analyser et de se remettre en question.

Pour comprendre pourquoi une personne agit comme elle le fait, il faut prendre en compte ce mélange subtil entre pensées, émotions, état physique et capacité à se projeter. C’est dans cet équilibre que naît la motivation, ce moteur discret mais fondamental de nos comportements.

Ce cadre permet aussi d’éclairer certains comportements impulsifs ou violents, comme ce que l’on appelle en psychologie l’acting out. Il s’agit d’un passage à l’acte souvent brutal, où une tension interne – émotionnelle ou psychique – n’est pas verbalisée, mais exprimée directement par le comportement. Lorsqu’une personne n’a pas accès à la réflexivité ou à l’autorégulation, ou lorsque la pensée anticipatrice est court-circuitée par une charge affective trop intense, l’acting out peut devenir une manière de "dire sans mots".

Deux exemples concrets (soft) :

- Un adolescent en colère après une dispute avec ses parents claque violemment la porte, renverse des objets et quitte la maison sans prévenir. Il ne parvient pas à exprimer verbalement ce qu’il ressent, et son passage à l’acte devient le seul moyen d’extérioriser sa frustration.

- Un patient en thérapie, submergé par une émotion qu’il ne parvient pas à formuler, interrompt brusquement la séance en lançant une remarque blessante, puis quitte le cabinet. Là encore, le comportement agit comme un exutoire émotionnel, en l’absence de mots disponibles pour canaliser la tension.

Ces exemples montrent que l’acting out est souvent un signal de détresse, et qu’il peut être compris comme une tentative de rétablir un équilibre intérieur perdu.

L’acting out se définit par un acte impulsif en lien avec la dynamique relationnelle. Porot (1969) le définit comme un passage à l’acte réservé aux actes violents et agressifs à caractère impulsif et délictueux. Pour lui, le terme de « passage à l’acte » correspond plutôt à l’agir, c’est-à-dire à l’ensemble des actes, de l’impulsif aux conduites organisées.

Dans les éléments qui, conjugués entre eux favorisent cet acting out selon Vercier (1938), nous retrouvons l’infantilisme psychique, la faiblesse du jugement, le défaut d’autocritique, l’absence de gestion des émotions. Tardif (1998) y ajoute l’alexithymie, c’est-à-dire une incapacité à développer une activité symbolique, par l’inhabilité à mettre en mots et à différencier émotions et sensations corporelles et par un appauvrissement de la vie fantasmatique/phantasmatique ( on distingue « fantasme » qui est un scénario imaginaire où le sujet est présent et qui figure, d'une façon plus ou moins déformée par les processus défensifs, l'accomplissement d'un désir et, en dernier ressort, d'un désir inconscient et « phantasme » qui désigne le fantasme inconscient). « Le problème de l’alexithymique ne réside pas dans la propension à décharger les émotions mais dans l’impossibilité de tolérer les affects et les informations significatives qui y sont liés, ce qui génère une incapacité à élaborer ce qu’il ressent » (Tardif, 1998).

Ce mode de fonctionnement primaire caractérise une incapacité à freiner l’impulsivité, à tolérer la frustration. C’est prendre un raccourci entre ressenti et comportement, ce qui évite de passer par une phase d’élaboration intellectuelle, trop coûteuse, trop vorace en énergie.

En compensation de cet acting out, c’est un sentiment d’impunité, d’omnipotence, de toute puissance mais il s’agit en arrière-plan d’une réactualisation des conflits internes avec une compulsion de répétition. C’est un mode d’expression d’enfant en bas âge envahi par la honte, le désespoir, et l’incapacité de résilience… leurs tensions psychologiques sont déplacées vers des voies moins coûteuses en énergie, en effort, en remise en question…

Ces individus qui font de l’acting out leur mode d’expression courante, cachent des squelettes émotionnels (voire pire) dans un placard qu’ils ne veulent surtout pas ouvrir. Pas très valorisant mais lorsque l’éducation fait montre d’un manque flagrant de limite et d’obligation, de la dévalorisation du débat contradictoire et d’une absence totale de la recherche de sources fiables, il ne faut pas s’étonner. Le goût de l’effort devrait être un pilier dans l’éducation, et nous sommes tous acteurs de nos vies…

« Le recours à l’acte, à la violence, est une réalisation narcissique de puissance pour échapper à la menace de vide narcissique créée par la captation spéculaire. Le retournement de la passivité en activité et, inversement, la cyclicité de ces processus se réfèrent à une angoisse de passivation et d’anéantissement, l’acte criminel sauvant d’un effondrement insupportable » (Balier, Zagury, Meloy).

Sources :

Raoult, P.-A. (2006). Clinique et psychopathologie du passage à l'acte. Bulletin de psychologie, Numéro 481(1), 7-16. https://doi.org/10.3917/bupsy.481.0007.

Vercier (V.). – Les états de déséquilibre mental, Thèse de médecine, Paris, 1938.

Tardif (Monique). – Le déterminisme de la carence d’élaboration psychique dans le passage à l’acte, dans Millaud (F.), Le passage à l’acte. Aspects cliniques et psychodynamiques, Paris, Masson, 1998, p. 25-40.

Narcissique extraverti ou introverti ?

Le 21/04/2025

Tous les narcissiques ne sont pas de grandes gueules extraverties, il existe aussi des manipulateurs cachés dans la plupart des cercles sociaux.

Il semble que le nombre de narcissiques ait très fortement augmenté et c’est devenu une sorte de label dont certain(e)s se servent concernant leur ex, leur patron, même certains membres de leur famille.

On pense tous avoir déjà rencontré un narcissique (qui relève de la pathologique psychiatrique bien sûr) mais il n’est pas si évident à identifier que ça, selon de récentes recherches. La pathologie narcissique affecte environs 1 personne sur 20, c’est une estimation. Ils ont un sentiment de grandeur, de supériorité et possèdent un faible niveau d’empathie. Ils ont besoin qu’on les admire constamment et se montrent facilement cassant.

Il est d’autant plus difficile à débusquer qu’il existe un autre type de narcissiques dits « vulnérables », qui ne sont pas dans l’extériorisation, l’arrogance, ni la grandiloquence. Ce sont plutôt des personnes introverties, pas habilles socialement, insécures, sur la défensive et angoissées. Ils essaient constamment de cacher leurs failles, leur tristesse. « Il a tendance à être fragile et ne peut pas faire de critique, » explique Hart (an Associate Professor of Psychology at the University of Southampton).

Contrairement à leurs pairs, les narcissiques vulnérables sont convaincus qu’ils n’ont pas le statut social qu’ils méritent alors que ce n’est pas une volonté de leurs pairs. Il n’est pas question pour eux d’être en compétition s’ils sont convaincus qu’ils vont perdre. « Ça provoquerait un stress accru et un fort sentiment de honte, » dit Hart.

Les narcissiques vulnérables sont moins enclin à fantasmer sur leur supériorité, cependant leur réaction défensive peut être violente en cas de critique, et vous ne savez pas à quel moment ils vont exploser, et ça se fera derrière votre dos, lorsque vous ne vous y attendrez pas. Ils ne se contentent pas de collecter quelques informations personnelles sur vous pour s’en servir contre vous. Pour y arriver, ils vont vous confier des informations personnelles sur eux, vraies ou pas, mais ça vous donnera l’impression qu’ils sont dignes de confiance et donc de confidences. Manipulation !

De toute évidence, les deux types ont tendance à répondre aux personnes qui les entourent de manière antagoniste – des niveaux élevés de narcissisme ont été liés à l’intimidation, à la violence et à l’agression, directe et indirecte. Mais le narcissique vulnérable peut le faire pour des raisons différentes de celles du grandiose. « Ils peuvent intimider ou perpétrer de la violence parce qu'ils sont incertains d'eux-mêmes, » dit Hart.

Dans une relation avec l’un d’eux, sans surprise, les narcissiques grandioses sont toujours à l’affût de quelqu’un de mieux – ils ont l’impression de mériter le meilleur – ce qui conduit souvent à tricher, à mentir. « Les narcissiques vulnérables ont toutefois tendance à être beaucoup plus nécessiteux, mais peuvent aussi contrôler et manipuler de manière moins évidente, » explique Hart.

Vous êtes probablement convaincu que quelqu'un dans votre vie est un narcissiste déguisé, plein de force et sans filtre, cependant ils ne sont peut-être pas affectés par un trouble de la personnalité, donc de la pathologie qui relève de la psychiatrie.

Il est important de garder à l'esprit que les traits narcissiques peuvent aller et venir, cela concerne chacun de nous en fonction de la situation dans laquelle nous nous trouvons, ce qui peut conduire à ce que les autres se trompent et nous prennent parfois pour des narcissiques pathologiques.

Il y a des circonstances qui font ressortir le pire en nous tous – déchaînant ce que la recherche appelle le « narcissisme contextuel ». Tout le monde existe quelque part sur le spectre. Les traits de personnalité narcissique peuvent devenir plus forts ou plus faibles au fil du temps, être déclenchés par certaines situations et s'exprimer différemment chez différentes personnes. Cela signifie que nous sommes tous narcissiques – dans une certaine mesure.

Contrairement aux personnes atteintes d'un trouble de la personnalité narcissique diagnostiqué, les personnes ayant des niveaux élevés de traits de personnalité narcissique peuvent être en mesure de composer avec ces tendances dans certaines situations, comme autour de leur famille.

Contrairement au trouble clinique, les traits narcissiques sont très communs, et ils le deviennent de plus en plus dans de nombreux endroits à travers le monde – certainement en rapport avec la prépondérance du rapport à l’image aujourd’hui, que dis-je, la suprématie de l’ego.

Une étude réalisée par l’équipe de Heym suggère que les narcissiques ont la capacité d'empathie, mais choisissent simplement d’en faire fi la plupart du temps. Et c'est logique, si votre principal intérêt est votre GRANDE et IMPORTANTE personne, et que vous êtes prêt à exploiter et tromper les autres pour vous améliorer, éteindre votre capacité d'empathie est un avantage.

Une équipe de chercheurs a suivi des enfants sur une période de deux ans et constaté que ceux dont les parents les surévaluaient, les louant d'être exceptionnels et supérieurs à d'autres enfants, étaient plus susceptibles de montrer par la suite des signes de narcissisme.

Ils ont également découvert que les enfants qui recevaient une rétroaction incohérente, parfois surévaluée, démesurée ou sous-évalués, étaient plus susceptibles de développer un narcissisme vulnérable. Aaahhh, les enfants rois…

J'insiste (encore !) mais il est important de rappeler de ne pas confondre la « perversion narcissique » et la « personnalité narcissique » qui, elle, est structurelle et qui est intégrée dans le manuel de diagnostic psychiatrique DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) et classée dans les « Troubles de la personnalité ».

Le trouble de la personnalité narcissique (donc la pathologie) se caractérise par au moins 5 de ces critères de diagnostics :

- Mégalomanie (sens exagéré de leur importance et de leurs talents),

- Une obsession de fantasmes de succès, d’influence, de pouvoir, d’intelligence, de beauté, ou d’amour parfait,

- La conviction d’être spécial et unique et de fréquenter uniquement des personnes hors normes,

- Un besoin inconditionnel d’être admiré,

- La conviction de disposer de droits sur l’autre,

- L’exploitation des autres pour atteindre leurs propres objectifs,

- Un manque d’empathie,

- Sentiment que les autres les envient,

- L’arrogance et la fierté.

Si cinq ou plus de ces traits de personnalités deviennent chroniques et interfèrent avec la vie personnelle ou professionnelle, le diagnostic du trouble de la personnalité narcissique est posé.

La perversion narcissique quant à elle décrit un comportement manipulateur et destructeur associé au narcissisme.

Source: « How to spot the 'covert narcissists' hiding in your life » Myriam Frankel, september 16, 2024, BBC Science Focus

About our experts

Dr Claire Hart is an Associate Professor of Psychology at the University of Southampton. Her work has been published in Sex Roles, Computers in Human Behavior, and Journal of Personality Assessment.

Nadja Heym is an Associate Professor of personality psychology at Nottingham Trent University. Her work has been published in Psychology & Neuroscience, Current Opinions in Behavioural Sciences, and Forensic Science International: Mind & Law (to name a few).

Synchronisation et empathie

Le 16/04/2025

Apprendre à décoder, à analyser le langage non-verbal en se limitant strictement à l’interprétation de certains éléments est pour le moins réducteur mais surtout, sujet à d’énormes erreurs (et j’en vois de belles sur Instagram, You Tube). Ca ne fait pas de vous un expert mais plus vraisemblablement un insctinctif. Vous n’aurez pas plus de réussite que la chance.

Pour faire la différence et passer de la version « instinctive » à la version « expert », il est impératif de tenir compte du contexte, des habitudes corporelles de chacun, et des états émotionnels de chacun.

Si la possibilité vous est offerte au cours d’un échange, lorsque vous pensez qu’il y a un hïatus dans la communication, c’est-à-dire que le verbal est décorrélé des gestes, qu’une expression faciale illustre l’inverse du discours, il vous faut tirer cela au clair en questionnant ! Si vous restez sur vos impressions, vous ne faites que jeter la pièce en l’air…

Si vous voulez comprendre une situation, si vous voulez savoir si votre date vous correspond, si vous voulez savoir pourquoi votre couple bat de l’aile ou simplement en savoir plus : discutons-en et allons comprendre ensemble les « intentions » de l’autre (ou les votres) !

Mail : contact@ds2c.fr / frantz.bagoe@gmail.com

Whatsapp/Message : 06 13 68 38 65

Instagram : ds2c.Analyse.Comportementale

En attendant, je vous partage une étude scientifique de 2012 sur notre capacité à appréhender les émotions des autres. Bonne lecture !

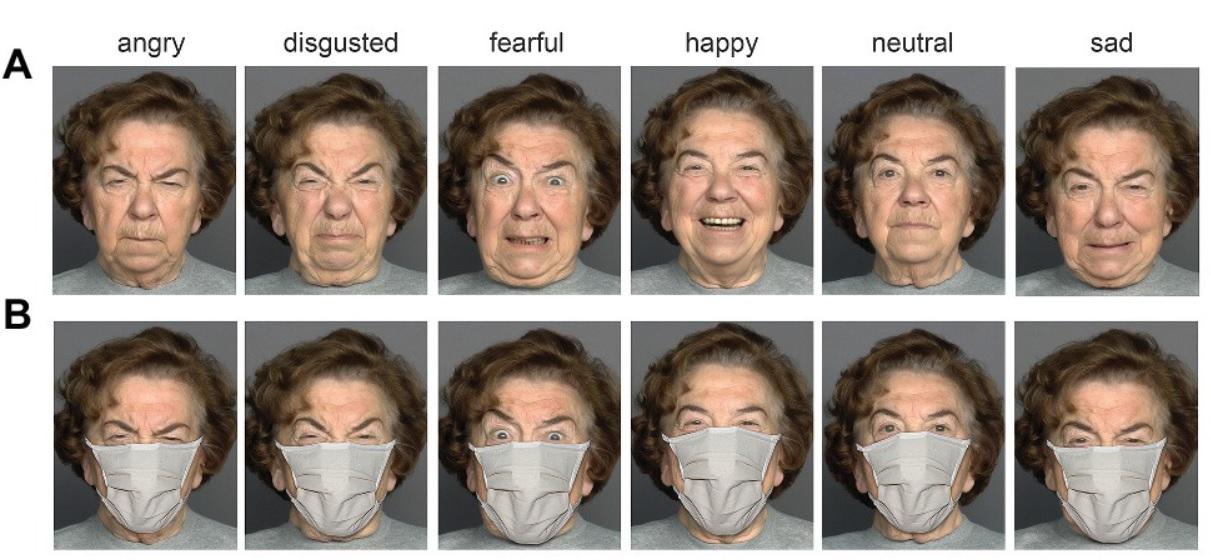

Le partage des états émotionnels des autres peut faciliter la compréhension de leurs intentions et de leurs actions. Les réseaux d'aires cérébrales « fonctionnent ensemble » chez les participants de cette étude qui voient des événements émotionnels similaires dans un film. L'activité cérébrale des participants a été mesurée avec l'IRM fonctionnelle pendant qu'ils regardaient des films représentant des émotions désagréables, neutres et agréables. Après le scan, les participants ont regardé les films à nouveau et ont évalué en continu leur expérience de l'agrément/désagrément et de l'excitation/calme.

Pendant le visionnage du film, les chercheurs ont constaté que l'activité cérébrale des participants a été synchronisée dans les aires sensorielles et dans les circuits émotionnels. En améliorant la synchronisation de l'activité cérébrale chez les individus, les émotions peuvent favoriser l'interaction sociale et faciliter la compréhension interpersonnelle.

Les émotions humaines sont très contagieuses. Les sentiments de colère et de haine peuvent se propager rapidement lors d'une manifestation de protestation pacifique et la transformer en une émeute violente, alors que des sentiments intenses d'excitation et de joie peuvent passer rapidement des joueurs aux spectateurs lors d'une finale de football par exemple.

Il est bien documenté que l'observation d'autres personnes dans un état émotionnel particulier déclenche rapidement et automatiquement la représentation comportementale et physiologique correspondante de cet état émotionnel chez l'observateur. Les études de neuroimagerie ont également révélé une activation neurale commune pour la perception et l'expérience d'états tels que la douleur, le dégoût et le plaisir.

Des données récentes suggèrent que, dans les situations sociales, une telle synchronisation de l'activité cérébrale de deux individus peut effectivement se produire au sens littéral.

Une stimulation naturelle prolongée, comme la visionnement d'un film ou l'écoute d'un récit, donne lieu à des cours temps de réponse et sélectifs sur le plan fonctionnel. C’est ce qu’il se passe lorsque 2 personnes, qui ne se connaissent pas, se rencontrent pour la première fois et que le « courant passe » entre elles.

Cette synchronisation de l’activité cérébrale s’étend jusqu’aux zones impliquées dans la vision et l’attention de haut niveau et a été interprétée comme reflétant la similitude du traitement de l’information cérébrale entre les individus.

En plus de refléter les réponses sensorielles, l'activité synchronisée pourrait aussi aider les gens à assumer les perspectives mentales et corporelles des autres et à prévoir leurs actions.

La synchronisation entre le locuteur et l'auditeur est associée à une compréhension réussie d'un message verbal, de la communication non verbale et des expressions faciales.

Après avoir été scannés, les participants ont revisionné les films et évalué leurs expériences subjectives de valence (plaisir/désagrément) et d'éveil (calme/activation).

Les chercheurs ont également évalué et établi qu’il y avait bien une corrélation entre une tendance auto-déclarée à l'empathie, c'est-à-dire la disposition à reconnaître les états émotionnels chez les autres, et la synchronisation intersubjective.

Partager les états émotionnels d'autres individus permet de prédire leur comportement, et les représentations affectives, sensorielles et attentionnelles partagées peuvent fournir la clé pour comprendre les autres.

Grâce à ce type de simulation mentale, nous pouvons estimer plus précisément les objectifs et les besoins des autres et adapter notre propre comportement en conséquence, soutenant ainsi l'interaction sociale et la cohérence entre les individus.

Source : « Emotions promote social interaction by synchronizing brain activity across individuals", 18/04/2012, L. Nummenmaa, doi.org/10,1073/pnas.1206095109

Droits d'auteur "La belle et le clochard" : Walt Disney Productions

Avoir des pensées sombres ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise mère

Le 22/03/2025

Voici un article court que je souhaitais vous partager parce que je l'ai trouvé instructif, intéressant et déculpabilisant pour les femmes concernées.

Bonne lecture !

Les pensées soudaines négatives voire effrayantes, non désirées, qui mettent en scène votre nourrisson sont presque universelles, en particulier pour le premier enfant.

Et pourtant, elles sont rarement étudiées, expliquent Susanne Schweizer et Bronwyn Graham dans un article de Science Advances Focus, qui fait partie d'un numéro spécial axé sur la santé des femmes.

La plupart du temps, ces pensées sont des accidents qui arrivent à votre bébé, comme imaginer qu’il tombe d’une table à langer.

Mais environ la moitié des femmes qui viennent d'accoucher ont des pensées intrusives sur le fait de nuire intentionnellement à leur enfant.

Ces pensées sont en totale opposition avec tout votre système de croyances, avec tout votre système de valeurs - ce qui, en psychologie, est appelé ego dystonique - et c'est ce qui les rend si bouleversant.

Dans une vision évolutive, avoir de telles pensées pourrait rendre une personne "extrêmement vigilante" sur toutes sortes de dangers auxquels l'enfant pourrait faire face.

Il est important de noter qu'elles ne sont pas associées à un préjudice réel pour l'enfant, les études n'ont pas permis de trouver des liens, par exemple, entre les pensées intrusives et l'agression parentale envers les nourrissons.

Cependant, elles ne sont certainement pas inoffensives, la faible quantité de recherches effectuées jusqu'à maintenant indique qu'elles sont associées à l'anxiété et à la dépression post-partum.

C'est aussi probablement parce que certaines personnes sont prédisposées à des schémas de pensées qui exacerbent le stress de telles pensées.

" Si je peux accepter cette pensée comme simplement une pensée intrusive sur laquelle je n'ai aucun contrôle, ... alors je peux lâcher prise", dit Schweizer.

"Mais si je considère cette pensée comme "je suis une mauvaise mère... je ne peux pas vraiment aimer mon enfant si j'ai une pensée comme ça", ces évaluations inadaptées rendront ces pensées plus affligeantes", poursuit-elle.

Bien que ces pensées soient bouleversantes, le fait qu'elles ne soient pas associées à la violence envers les enfants pourrait aider à réduire la détresse qu'elles causent ainsi que la stigmatisation qui empêche les mères de les divulguer, surtout lorsqu'elles impliquent des pensées de préjudice intentionnel.

Source : Perinatal intrusions: A window into perinatal anxiety disorders | Science Advances

Prendre une décision sur la base de l'intuition ou de la réflexion ?

Le 25/01/2025

Focus sur : « La Force de l'intuition » de Malcolm Gladwell

Gladwell explore la manière dont notre esprit prend des décisions rapides et intuitives, souvent en quelques secondes, et comment ces jugements peuvent être aussi fiables, voire plus, que des décisions réfléchies et analytiques. Gladwell introduit le concept de « thin-slicing », qui désigne notre capacité à saisir l'essence d'une situation ou d'une personne en se basant sur de brefs instants ou des informations limitées.

Gladwell illustre cette idée à travers diverses anecdotes et études. Par exemple, il mentionne le chercheur John Gottman, capable de prédire avec une précision de 90 % si un couple va divorcer en analysant seulement 15 minutes de leur conversation. Gottman et Amber Tabares, une de ses étudiantes, ont remarqué que chez les couples qui devaient par la suite divorcer, quand l’un des conjoints demandait à l’autre de l’approuver, il n’obtenait jamais satisfaction. Chez les couples plus heureux, au contraire, le conjoint répondait à la demande en disant simplement « oui, oui » ou en hochant la tête.

Gladwell souligne également que ces jugements instantanés sont souvent inconscients. Il cite l'exemple de l'entraîneur de tennis Vic Braden, qui pouvait prédire quand un joueur commettrait une double faute avant même que le service ne soit exécuté, sans pouvoir expliquer comment il arrivait à cette conclusion. Cela démontre que notre subconscient joue un rôle majeur dans nos décisions rapides.

Attention aux biais

Cependant, l'auteur met en garde contre les dangers potentiels de ces jugements intuitifs, notamment lorsqu'ils sont influencés par des stéréotypes ou des préjugés inconscients. Il aborde le concept de « priming » psychologique, où des associations subconscientes peuvent affecter nos perceptions et décisions.

Gladwell discute également de la notion de « paralysie par l'analyse », où un excès d'informations peut nuire à la qualité de nos décisions. Il affirme que, dans de nombreux cas, disposer de moins d'informations mais savoir identifier les éléments pertinents permet de prendre de meilleures décisions. Cette idée est illustrée par des exemples dans divers domaines, tels que la médecine, où des diagnostics basés sur des informations clés peuvent être plus précis que ceux fondés sur une multitude de données.

Dans le cadre de l’analyse des décisions intuitives, Gladwell fait écho au modèle RPD (Recognition-Primed Decision), un cadre développé par le psychologue Gary Klein pour expliquer comment les experts prennent des décisions dans des situations complexes ou stressantes. Ce modèle repose sur l’idée que les décisions intuitives ne sont pas des actes de hasard, mais le fruit de la reconnaissance rapide d’un schéma familier dans une situation donnée. Lorsqu’une personne expérimentée est confrontée à un problème, son cerveau identifie immédiatement une solution en se basant sur des expériences similaires passées, sans qu’il soit nécessaire de comparer systématiquement toutes les options. Ce processus d’intuition experte permet des réponses rapides et adaptées, particulièrement dans des domaines où le temps est un facteur critique, comme la médecine d’urgence, la gestion de crise, ou encore les opérations militaires.

Quels champs d’application ?

Les champs d’application du modèle RPD sont variés. Le RPD intervient dans un contexte où la contrainte de temps est importante, où il est nécessaire d’avoir de l’expérience opérationnelle, dans des conditions dynamiques avec des objectifs non quantifiables.

Par exemple, les pompiers qui évaluent une scène d’incendie peuvent, en quelques secondes, identifier le danger principal et ajuster leurs actions en conséquence. De même, un chirurgien chevronné peut instinctivement détecter une complication potentielle au cours d’une opération grâce à des signaux subtils qu’un novice pourrait ignorer. Ce modèle met en lumière l’importance de l’expérience dans l’efficacité des décisions intuitives, tout en soulignant que les erreurs peuvent survenir lorsque des biais ou des préjugés influencent le jugement initial.

En résumé

Le modèle RPD complète l’analyse de Gladwell en démontrant comment les décisions rapides reposent sur une base solide d’apprentissage et de reconnaissance, en s’avérant souvent supérieures dans des environnements dynamiques et exigeants.

Mais allons encore plus loin, jusqu’à Husserl

La corrélation entre la force de l’intuition de Malcolm Gladwell et l’intentionnalité de Husserl est une réflexion fascinante qui lie deux domaines apparemment distincts : la psychologie intuitive et la phénoménologie.

L’intentionnalité chez Husserl

L’intentionnalité, au cœur de la phénoménologie d’Edmund Husserl, désigne le fait que toute conscience est toujours conscience de quelque chose. Cela signifie que la pensée humaine n’est jamais isolée ou abstraite, mais qu’elle vise toujours un objet ou une situation spécifique. Pour Husserl, cette orientation intentionnelle n’est pas seulement un acte mental délibéré, mais aussi une manière dont notre esprit se dirige spontanément vers le monde, en saisissant les phénomènes dans leur immédiateté.

Intuition dans La Force de l’intuition

Chez Gladwell, l’intuition est décrite comme une capacité du cerveau à prendre des décisions rapides en s’appuyant sur des signaux inconscients et des expériences passées. Cette forme de cognition repose sur une saisie immédiate de l’essence d’une situation (le "thin-slicing"), souvent sans analyse consciente détaillée.

La corrélation : une saisie intuitive de l’essence

Ces deux perspectives peuvent se rejoindre dans l’idée que l’intuition, comme l’intentionnalité, est un mode de rapport immédiat au monde :

1. Saisie directe de l’objet : L’intuition de Gladwell peut être vue comme une application pratique de l’intentionnalité husserlienne, dans laquelle l’esprit, dirigé vers un phénomène, en capte l’essence essentielle sans médiation analytique. Par exemple, un expert en art peut reconnaître instinctivement un faux tableau, tout comme l’intentionnalité husserlienne permet de saisir directement les qualités d’un phénomène.

2. Pré-réflexivité : Husserl souligne que de nombreuses perceptions intentionnelles se déroulent sans réflexion consciente. De la même manière, Gladwell montre que l’intuition opère souvent en arrière-plan, mobilisant des processus inconscients basés sur des expériences accumulées.

3. Le rôle du contexte : Dans les deux approches, le contexte joue un rôle clé. Husserl insiste sur le fait que chaque intention est ancrée dans un horizon de signification, tout comme Gladwell démontre que l’intuition se nourrit des expériences vécues dans des contextes particuliers.

Applications communes

1. Psychologie : En psychologie appliquée, les deux notions renforcent l’idée que nos jugements ne sont jamais neutres ou désincarnés. Ils sont enracinés dans notre expérience du monde et influencés par l’environnement et le vécu.

2. Éthique et prise de décision : La réflexion sur l’intentionnalité peut éclairer les limites de l’intuition. Par exemple, si une intuition est biaisée par des stéréotypes (comme Gladwell le montre), elle pourrait être réexaminée à travers l’analyse intentionnelle husserlienne pour mieux comprendre les structures qui influencent ce jugement.

3. Phénoménologie de l’action : Les deux approches mettent en lumière la manière dont nos actions (qu’elles soient intuitives ou réfléchies) sont toujours orientées vers une finalité, qu’elle soit consciente ou inconsciente.

En conclusion

L’intuition, telle que décrite par Gladwell, peut être interprétée comme une forme d’intentionnalité pré-réflexive. Là où Husserl se concentre sur la manière dont la conscience oriente et constitue les phénomènes, Gladwell explore les manifestations pratiques de cette orientation dans nos jugements rapides. Cette mise en relation ouvre des perspectives intéressantes pour comprendre comment nos décisions intuitives sont enracinées dans notre expérience phénoménologique du monde.

La peur de l'abandon : explications !

Le 05/10/2024

La peur de l’abandon est un thème central dans le champ de la psychanalyse, car elle touche au cœur des dynamiques inconscientes qui structurent la relation à l'autre et au soi. En psychanalyse, cette peur est souvent analysée en relation avec les premières expériences de séparation, notamment celles vécues avec les figures parentales, et elle se manifeste dans des angoisses profondes liées à la perte d’amour ou de sécurité. Explore la peur de l’abandon à travers plusieurs concepts psychanalytiques centraux, en se basant sur les travaux de Freud, Melanie Klein, Winnicott et Bowlby.

La peur de l'abandon et la psychanalyse freudienne

Freud (1915) a exploré les racines des angoisses fondamentales dans ses travaux sur l'inconscient, en particulier dans ses théories du développement infantile. Dans "Inhibition, Symptôme et Angoisse", Freud introduit la notion d’angoisse primaire, qu'il relie à l’expérience de séparation d’avec la mère. Cette angoisse originelle constitue une base pour comprendre la peur de l’abandon. Freud théorise que le premier lien entre l'enfant et sa mère est essentiel, car c'est la mère qui satisfait les besoins primaires de l’enfant. Lorsqu’il y a une séparation, l'enfant peut ressentir une profonde détresse. La rupture de ce lien est alors vécue comme un abandon, une perte d’objet (la mère en tant qu'objet d'attachement). Freud a également souligné l'importance de la "perte de l'objet d'amour" qui, dans son modèle pulsionnel, est un thème récurrent dans le développement de la névrose. L’enfant, privé de cet amour, peut développer une angoisse qui se manifeste plus tard sous diverses formes. L’idée centrale est que la peur de l’abandon est intimement liée à la perte de l’objet d'amour.

L’angoisse de persécution et l'angoisse dépressive

Melanie Klein (1935) a étendu la compréhension des processus inconscients chez l'enfant, notamment à travers l'idée de positions psychiques. Pour Klein, la peur de l'abandon est liée à deux formes d'angoisse : l'angoisse persécutrice et l'angoisse dépressive, qui caractérisent respectivement la "position paranoïde-schizoïde" et la "position dépressive" chez l'enfant. Dans la position paranoïde-schizoïde, l'enfant projette ses sentiments agressifs et destructeurs sur l'objet (la mère), ce qui crée une angoisse persécutrice. L'enfant craint que l'objet ne revienne pour le persécuter ou le détruire. Par extension, cette peur peut se transformer en une peur d’être abandonné par cet objet si investi, car l’enfant craint que sa propre agressivité ne l’ait détruit. Dans la position dépressive, l’enfant commence à percevoir l’objet comme étant entier, à la fois bon et mauvais. L’angoisse de persécution se transforme alors en angoisse dépressive : l'enfant craint d’avoir endommagé l'objet d’amour à cause de ses impulsions destructrices. Cette culpabilité conduit à une peur plus subtile de l’abandon, car l’enfant ressent une angoisse liée à la perte de l'objet entier (la mère) qu'il aime et déteste à la fois. Cette compréhension kleinienne nous permet de voir comment la peur de l’abandon est non seulement liée à la séparation physique, mais aussi à une séparation psychique interne due à l’agressivité et à la culpabilité.

L’objet transitionnel

Winnicott (1953), en s’intéressant à l’individuation et au développement émotionnel de l’enfant, a proposé la théorie des objets transitionnels et de l’espace transitionnel. Selon lui, la peur de l’abandon est fortement liée à l'expérience de séparation progressive entre l'enfant et sa mère. Winnicott souligne que l’enfant, dans les premiers mois de sa vie, ne distingue pas clairement entre lui-même et le monde extérieur. Il vit dans une sorte de fusion avec sa mère. La tâche développementale majeure est alors de permettre à l'enfant de se séparer progressivement de la mère, tout en maintenant un sentiment de sécurité interne. C’est là que l’objet transitionnel (comme un doudou, une peluche) joue un rôle crucial, car il permet à l'enfant de tolérer la séparation sans vivre une angoisse trop écrasante. Cet objet devient un substitut temporaire de la mère, facilitant ainsi l’autonomisation progressive. Dans cette perspective, la peur de l’abandon peut surgir lorsque ce processus de séparation ne se passe pas en douceur, soit parce que la mère est trop absente ou, au contraire, trop présente, empêchant ainsi l'enfant de développer un sens solide de soi. Si l’enfant ne peut pas internaliser un "objet bon" suffisamment sécurisant, il est condamné à vivre des angoisses d'abandon récurrentes, cherchant constamment un objet externe pour apaiser son anxiété.

L’attachement

La théorie de l’attachement développée par John Bowlby (1969, 1973) offre une autre perspective psychanalytique sur la peur de l’abandon. Bowlby, bien qu’influencé par Freud et Klein, a développé une approche fondée sur l’observation des interactions réelles entre les enfants et leurs figures d’attachement, principalement la mère. Pour Bowlby, les premières expériences d’attachement sont cruciales pour le développement de la personnalité et influencent la capacité à former des relations sécurisantes à l’âge adulte. Un attachement sécurisant, où l’enfant sait que sa figure d’attachement reviendra toujours, permet à l’enfant de développer une confiance fondamentale. En revanche, un attachement insécurisant, où la présence de la mère est imprévisible ou incohérente, entraîne chez l’enfant une peur constante d’être abandonné. Bowlby a identifié plusieurs styles d’attachement, dont l’attachement anxieux-ambivalent, où l’enfant développe une peur chronique de l’abandon à cause d’une figure d’attachement imprévisible. À l’âge adulte, cette peur se manifeste souvent par des comportements de dépendance, un besoin excessif de réassurance et une peur constante de perdre les relations importantes.

Le narcissisme et la peur de l’abandon

La psychanalyse a également exploré la peur de l’abandon dans le cadre des troubles narcissiques. Dans ses travaux sur le narcissisme, Freud (1914) a proposé que l’amour-propre ou narcissisme est une forme d’attachement à soi-même qui est une réponse au risque d’abandon. L’enfant, dans ses premiers mois, est centré sur lui-même. C’est ce que Freud appelle le narcissisme primaire. À mesure que l’enfant se développe, il commence à déplacer une partie de cet amour-propre vers des objets externes, principalement ses parents. Si ce déplacement est entravé, par exemple par une figure d’attachement trop instable ou absente, l’enfant peut retourner à un état de narcissisme primaire comme défense contre la peur de l’abandon. Dans les cas de narcissisme pathologique, la peur de l’abandon est particulièrement aiguë. Le narcissique cherche désespérément à être aimé et admiré par les autres pour combler un vide interne. Cependant, ce besoin compulsif d'attention masque une fragilité sous-jacente : la personne narcissique craint constamment d’être rejetée ou abandonnée. L’amour des autres est essentiel pour maintenir une image idéalisée de soi, et toute menace d'abandon est vécue comme une blessure narcissique.

Le manque fondamental

Jacques Lacan a abordé la question du manque et du désir comme centrales à l’expérience humaine. Pour Lacan (1959), le désir humain est toujours marqué par une quête de complétude, une complétude qui reste à jamais hors de portée. Le désir est lié à ce qu'il appelle "l’Autre" (l’Autre symbolique), une figure qui incarne le manque fondamental autour duquel se structure la subjectivité. Dans cette optique, la peur de l’abandon peut être vue comme une manifestation du désir insatiable de combler ce manque originel. L’être humain, selon Lacan, est fondamentalement marqué par une absence – une séparation primordiale qui survient dès l’entrée dans le langage. La peur de l’abandon est ainsi enracinée dans une quête illusoire d’unité avec l’Autre, une unité qui, en réalité, est impossible à réaliser. Toute relation, en ce sens, porte en elle la possibilité de l'abandon, car elle est fondée sur un manque impossible à combler.

Personnellement, je n’ai plus de doudou depuis longtemps et pour remédier à cet état de manque, cette peur d’être abandonné, j’aime poser ma tête sur le ventre de ma femme : c’est rassurant et plus profond, plus satisfaisant qu’un hug.

L’importance de l’étayage parental à travers la vie d’Armin Meiwes

Le 21/07/2024

Armin Meiwes : une vie marquée par l’horreur

Enfance et relations familiales

Surnommé « le cannibale de Rotenburg », Armin Meiwes est né le 1er décembre 1961 à Kassel, en Allemagne. Sa jeunesse a été marquée par une relation difficile avec ses parents. Son père, un policier autoritaire, était souvent absent et a fini par quitter la famille lorsque Armin avait huit ans. Cette séparation a eu un impact profond pour lui, le laissant avec un sentiment d’abandon. Sa mère décrite comme possessive et dominante, a élevé Armin dans un environnement strict, le contrôlant étroitement. Isolé, Armin développait un monde imaginaire où il se réfugiait pour échapper à la solitude et à la rigueur de sa vie domestique.

Scolarité et adolescence

Armin Meiwes était un élève moyen, mais il n’avait pas beaucoup d’amis. Ses camarades de classe le décrivaient comme un garçon timide et introverti. A l’adolescence, il commença a fantasmer sur le cannibalisme, utilisant ces pensées pour combler son besoin d’intimité et de contrôle, conséquences directes de son éducation perturbée.

Les circonstances du crime

Les fantasmes d’Armin Meiwes se sont intensifiés avec le temps, jusqu’à ce qu’il passe à l’acte en 2001. Il publia une annonce sur un forum en ligne dédié aux fétiches extrêmes, recherchant un volontaire pour être tué et consommé. A la surprise générale, un homme du nom de Bernd Jürgen Brandes répondit favorablement.

Le 9 mars 2001, Brandes se rendit au domicile de Meiwes à Rotenburg. Les deux hommes eurent des relations sexuelles avant que Meiwes ne coupe le pénis de Brandes, un acte que ce dernier avait souhaité. Brandes saigna abondamment mais, sous l’effet de puissants sédatifs, il continua à coopérer jusqu’à ce qu’il perde connaissance. Meiwes, selon ses propres aveux, attendit plusieurs heures avant de le tuer en lui tranchant la gorge. Il enregistra la totalité de l’acte sur vidéo, un élément clé lors de son procès.

Conséquences légales et psychologiques

Armin Meiwes fut arrêté en décembre 2002 après que la police eut découvert la vidéo du meurtre. Son procès, qui débuta en décembre 2003, attira une attention internationale en raison de la nature macabre du crime. Meiwes fut d’abord condamné à huit ans et demi de prison pour homicide involontaire, la cour considérant que Brandes avait consenti à sa propre mort. Cependant, après un appel, il fut rejugé en 2006 et condamné à la perpétuité pour meurtre et perturbation de la paix des morts.

Le cas d’Armin Meiwes soulève des questions profondes sur les limites du consentement et les aspects psychologiques de comportements extrêmes. Son enfance marquée par l’isolement et une relation dysfonctionnelle avec ses parents, combinée à des fantasmes déviants, ont abouti à un crime qui restera dans les anales de la criminologie moderne.

Pourquoi, selon Bowlby, l’étayage maternel est-il si important pour le petit enfant ?

Selon John Bowlby, l’étayage maternel, ou l’attachement à la figure maternelle, est crucial pour le développement psychologique et émotionnel du petit enfant pour plusieurs raisons fondamentales :

- Sécurité émotionnelle : la présence constante et rassurante de la mère ou de la figure d’attachement principale fournit à l’enfant un sentiment de sécurité. Ce sentiment de sécurité est essentiel pour que l’enfant puisse explorer son environnement en toute confiance, sachant qu’il peut revenir à une base sûre en cas de besoin.

- Développement de la confiance : l’attachement sécurisant permet à l’enfant de développer une confiance en lui-même et en ses capacités. La mère, en répondant de manière prévisible et sensible aux besoins de l’enfant, aide celui-ci à comprendre qu’il est digne d’amour et de soin, ce qui favorise une estime de soi positive.

- Régulation des émotions : les interactions avec la figure d’attachement aident l’enfant à apprendre à réguler ses émotions. Par exemple, lorsque l’enfant est stressé ou effrayé, la présence et les réponses apaisantes de la mère aident à calmer l’enfant, lui enseignant progressivement comment gérer ses propres émotions.

- Modèles de relations futures : l’attachement initial sert de modèle pour toutes les relations futures de l’enfant. Un attachement sécurisant favorise des relations interpersonnelles saines et stables à l’âge adulte, tandis qu’un attachement insécurisant peut mener à des difficultés relationnelles.

- Base de développement cognitif : un environnement sécurisant permet à l’enfant de se concentrer sur l’apprentissage et l’exploration plutôt que sur la survie ou la recherche de réconfort. Cela encourage le développement cognitif et la curiosité, facilitant l’acquisition de nouvelles compétences et connaissances.

- Prévention des troubles psychologiques : un attachement sécurisant est associé à une moindre prévalence de troubles psychologiques. Les enfants qui ont bénéficié d’un bon étayage maternel sont moins susceptibles de développer des troubles de l’anxiété, de la dépression, ou des problèmes de comportement.

En résumé, l’étayage maternel est fondamental car il forme la base sur laquelle l’enfant peut construire sa compréhension du monde, développer des compétences émotionnelles et sociales, et établir des relations saines et stables tout au long de sa vie.

La théorie de la contrainte non choisie, où : pourquoi dire "non" ?

Le 09/05/2024

Il existe un lien de cause à effet entre ne pas savoir dire « non » et le harcèlement moral et affectif.

Ce lien, nous le subissons tous mais à divers degrés. C’est pour cela que certaines personnes sont plus affectées que d’autres.

Ce lien est subtil, implicite, ténu voire malsain. C’est ce que j’appelle la théorie de la contrainte non-choisie. C’est le fait d’imposer à l’autre une tâche, un service alors qu’il existe d’autres possibilités. C’est rendre l’autre redevable pour se déresponsabiliser et se placer en position de dominant, pour avoir un ascendant sur l'autre.

Par exemple, un petit groupe de personnes reviennent d’un café et l’une d’elles (personne A) demande à une autre (personne B) de lui déposer son téléphone et son gobelet de boisson à son bureau, le temps qu’elle se rende aux toilettes. Ça s’apparente à un service tout à fait banal, mais l’autre possibilité eut été que la personne A dépose elle-même ses affaires à son bureau pour aller ensuite aux toilettes, sans avoir à solliciter la personne B.

Si la personne B accepte de rendre ce service, elle accepte alors implicitement une relation de subordination qui se répètera forcément parce qu’elle sera vue comme serviable. Sauf que si ce type de services se multiplie, cela provoquera un stress chez la personne A qui pourrait devenir délétère à la longue.

Autre exemple avec les aventuriers de Koh-Lanta, lorsqu’au moment des nominations l’un des aventuriers dit à un autre : « j’ai éliminé 2 amis à moi alors que ça me déchirait le cœur. Là, je te demande simplement aujourd’hui de faire la même chose avec untel. »

Ce type de demande crée un lien de subordination insidieux qui vous place en position de devoir effectivement réaliser ce service pour l’autre. Mais comme vous pouvez vous en apercevoir, l’autre n’est pas démuni d’un intérêt personnel, d’une intention qui est manipulatrice pour autant qu’elle n’ait pas d’autre solution que de vous solliciter.

La racine du mot « contrainte » est CONSTRINGERE qui désigne ce qui est enserré par des liens, enchaîné, entravé, dominé. Une contrainte, ce sont des règles attribuées auxquelles le sujet doit se conformer, qui lui indiquent ce qu’il doit ou ne doit pas faire. « La notion de contrainte implicite met l’accent sur les inférences du sujet à partir d’une activité de compréhension des contraintes explicitent (cairn.info). »

Une contrainte choisie rend la personne qui l’accepte actrice de son choix, c’est intentionnel. L’inverse lui confère un rôle passif, de soumission car ce sera un choix non intentionnel.

C’est facilement compréhensible lorsque vous devez signer un contrat de travail ou un prêt financier.

Savoir dire « non » vous permet de ne pas accepter le stress inhérent et possiblement les conséquences qui peuvent en résulter. C’est vous protéger.

Comprendre et traiter l'inhibition

Le 07/04/2024

Comprendre l’inhibition et ses mécanismes

L'inhibition, en psychologie, fait référence à un processus mental qui consiste à supprimer ou à restreindre une pensée, un comportement ou une émotion. Cela peut se produire de différentes manières, telles que l'inhibition cognitive, émotionnelle ou comportementale. L'inhibition peut être à la fois bénéfique et nuisible, en fonction du contexte et de la manière dont elle est utilisée.

L'inhibition cognitive, par exemple, peut être utile pour se concentrer sur une tâche spécifique en ignorant les distractions. Cependant, une inhibition excessive peut également entraver la créativité et la flexibilité mentale. De même, l'inhibition émotionnelle peut être nécessaire pour contrôler ses réactions dans des situations sociales, mais elle peut également conduire à une suppression excessive des émotions, ce qui peut être préjudiciable à long terme.

En psychologie, l'étude de l'inhibition est importante pour comprendre comment les individus régulent leur comportement et leurs émotions. Les chercheurs s'intéressent également à la manière dont l'inhibition peut être perturbée dans des troubles tels que l'anxiété, la dépression ou le trouble de stress post-traumatique.

Comment l'inhibition, en psychologie, peut-elle être perturbée par des troubles comme l'anxiété et la dépression ?

L'inhibition peut être perturbée par des troubles tels que l'anxiété et la dépression de plusieurs manières.

Dans le cas de l'anxiété, une inhibition excessive peut se produire en raison d'une hyperactivation du système de réponse au stress. Cela peut entraîner une inhibition cognitive, où les pensées négatives et les préoccupations anxieuses dominent l'esprit, entravant la capacité à se concentrer sur des tâches importantes.

De plus, l'anxiété peut également entraîner une inhibition émotionnelle, où les émotions sont refoulées ou supprimées pour éviter les situations stressantes, ce qui peut conduire à une détresse émotionnelle accrue à long terme.

En ce qui concerne la dépression, l'inhibition peut être perturbée par une diminution de la motivation et de l'énergie, ce qui peut entraîner une inhibition comportementale. Les individus déprimés peuvent avoir du mal à initier des actions ou à s'engager dans des activités sociales, ce qui peut renforcer le sentiment de désespoir et d'isolement.

De plus, la dépression peut également entraîner une inhibition émotionnelle, où les émotions positives sont supprimées ou atténuées, ce qui peut contribuer à un sentiment général de vide et de détachement.

En conclusion, l'inhibition est un processus complexe et multifacette qui joue un rôle crucial dans la régulation du comportement et des émotions. L'anxiété et la dépression peuvent perturber l'inhibition en modifiant la manière dont les individus régulent leurs pensées, leurs émotions et leurs comportements.

Comprendre ces mécanismes peut être crucial pour développer des interventions efficaces pour traiter ces troubles et améliorer le bien-être mental des individus concernés.

Je suis un psychopathe endormi !

Le 29/09/2023

Le sociopathe se caractérise par l’inobservation des obligations sociales, l’indifférence pour autrui, une violence intuitive ou une froide insensibilité. Le comportement est peu modifiable par l’expérience, y compris suite à des sanctions. Les sujets de ce type sont souvent inaffectifs et peuvent être anormalement agressifs ou irréfléchis. Ils supportent mal les frustrations, accusent les autres ou fournissent des explications spécieuses pour les actes qui les mettent en conflit avec la société. La caractéristique essentielle est l’existence de conduites antisociales répétées, apparues avant l’âge de 15 ans et persistant à l’âge adulte, avec une incapacité à conserver une insertion professionnelle régulière, en dehors de tout contexte schizophrénique, maniaque ou déficitaire (retard mental).

Une méta-analyse de 16 études (entre 1985 et 2017) vise à vérifier qu’on retrouverait plus de gauchers chez les personnes atteintes de schizophrénie et de dépression. Il en est de même pour le faible poids et les complications à la naissance, un stress prénatal, ce qui suggère que la non-droitisation pourrait être liée à une perturbation du développement cérébral pré et périnatal.

Pour le sujet qui nous intéresse, même si l’origine des troubles mentaux n’est pas entièrement claire, les psychopathes devraient donc être majoritairement non-droitiers si leur problème venait principalement d’un trouble mental, selon les chercheurs. Dans le cas contraire, ils sont considérés comme neurologiquement sains et la perspective de stratégie adaptative est privilégiée.

Les chercheurs ont examiné l’association entre la psychopathie et le fait d’être droitier pour un total de 1818 participants. En fin de compte, il n’y avait pas de différence dans les taux de non-droitier entre les participants à haut et bas niveau de psychopathie, et entre les patients psychopathes et non psychopathes. En revanche, les auteurs ont noté une tendance pour les délinquants ayant un score plus élevé dans la dimension comportementale de la psychopathie à être davantage non-droitiers ; c’est l’inverse pour les délinquants ayant un score plus élevé dans la dimension interpersonnelle/affective de la psychopathie.

La dimension comportementale de la psychopathie peut être « conceptuellement plus proche du trouble de la personnalité antisociale », rapportent les chercheurs. La psychopathie a toujours été considérée comme un trouble mental, mais de plus en plus d'éléments indiquent qu'il pourrait s'agir d'une stratégie adaptative conçue par la sélection naturelle.

Pourquoi les sociopathes sont présents dans notre société alors que la sélection naturelle aurait dû les éliminer ?

Tout d’abord, la société sait faire avec ceux qui ne respectent pas les règles, les lois. Ils sont arrêtés, jugés voire emprisonnés selon le délit, le crime. 60% des prisonniers de sexe masculin montrent des signes de personnalités antisociale (Moran, 1999). Nos ancêtres ne plaisantaient pas, la mort, la torture, l’exil, le bannissement prévalaient et c’est toujours le cas chez d’autres animaux comme les lions et les loups.

Dans notre société, « punir » un antisocial, un psychopathe est un facteur favorisant la coopération au sein du groupe. C’est une réponse au service de la survie et de la reproduction par le biais de la coopération.

Ensuite, l’antisocial est un membre à part entière de la société, du groupe, il n’est pas vu comme un étranger. Comme il s’agit d’un membre intra groupe, il sera jugé comme tel.

Enfin, le sociopathe ne peut pas agir différemment, il ne changera pas quoiqu’on fasse ! Il y a 2 critères importants dans le passage à l’acte : la capacité à tromper autrui, ce qui demande maîtrise de soi et anticipation ; et l’impulsivité qui est une incapacité à planifier à long terme.

La sélection naturelle, au niveau du groupe, a autorisé l’expression du comportement antisocial à la condition que l’impulsivité restreigne la capacité à tricher. On peut penser aussi que ceux qui ne sont pas impulsifs vont demeurer toute leur vie non découverts (Mc Guire & Troisi, 1998) tant qu’ils ne cèdent pas à l’impulsivité.

Les antisociaux, les psychopathes ne sont pas prêts de ne plus exister dans notre société dans la mesure où les impulsifs sont arrêtés, jugés et emprisonnés, et que les non impulsifs en tirent parti et transmettent leurs gênes (parce qu’ils ne sont pas pris ou qu’ils ne commettent pas de délis). Pour nos ancêtres, être rejetés du groupe s’avérait être fatal, c’était la mort assurée puisque plus de moyen de subsistance. Donc certains ont appris à s’adapter en se contrôlant et ont transmis leur patrimoine génétique.

Que serait une société sans psychopathe ?

Ce serait une société extrêmement coopérative au point d’être exploitée jusqu’à la lie par une autre société qui n’aurait pas le même comportement coopératif. Alors que la présence d’un psychopathe pousse le groupe à s’adapter en trouvant des solutions pour s’en protéger. La sociopathie est un ensemble simple et assez bien défini de comportements caractérisés par une incapacité à participer honnêtement aux différentes interactions sociales.

Axelrod concluait que la réciprocité et ce qu’il a appelé la « gentillesse » étaient généralement des stratégies nécessaires et requises pour les acteurs sociaux. Pour rappel, le dilemme du prisonnier caractérise une situation dans laquelle des acteurs économiques concurrents, qui ne communiquent pas entre eux, prennent des décisions rationnelles basées sur la recherche de leur propre intérêt mais qui, ce faisant, desservent l’intérêt collectif.

En revanche, ce qu’Axelrod n’a pas souligné, c’est que la tricherie, la non-réciprocité est une stratégie gagnante pour les personnes qui ne s’engagent pas dans de longues interactions et qui privilégient la stratégie r. Une stratégie dont l’environnement est variable ou perturbé, une stratégie d’opportunisme.

Les tricheurs ne reculent jamais, minimisant ainsi leur risque immédiat de rencontrer le même partenaire deux fois de suite, ils changent de groupe régulièrement ce qui génère un coût pour lui puisqu’il est obligé de changer régulièrement d’environnement social pour pouvoir mentir et profiter d’un nouveau groupe. Plus un tricheur interagit avec le même groupe de congénères, plus il est susceptible d’être confondu par le groupe. De ce fait, ils ne sont pas détectables par des instruments (verbal, non verbal…) couramment disponibles à ses congénères.

Les tricheurs sont des bonimenteurs ou doués d’empathie cognitive, c’est-à-dire la capacité à comprendre les états mentaux de l’autre, sa façon de réfléchir, ses inflexions.

Les antisociaux, les psychopathes n’ont-ils pas d’empathie ?

Une caractéristique également fréquemment admise comme faisant partie du tableau clinique de base du psychopathe est le manque d’empathie. Ce concept est souvent utilisé de façon superficielle. L’empathie est à la compréhension et la connaissance ce que la sympathie est à la compassion et l’attention au bien-être de l’autre. La connaissance issue du processus empathique est intuitive et implicite.

Posons la question différemment : est-ce que les autistes ont de l’empathie ?

Dans une étude de 2022, les perceptions au sein d’un groupe de participants avec Trouble du Spectre Autistique ont été comparées à celles d’un groupe témoin reflétant la population générale. Cette approche inédite reposait sur un questionnaire photographique en ligne incluant divers organismes allant des plantes aux êtres humains. Des paires de photographies d’organismes étaient tirées au sort

et présentées aux participants qui devaient alors désigner celle pour laquelle ils pensaient être le mieux à même de comprendre les émotions.

À partir de ces nombreux « matchs » entre paires de photographies, il a été possible d’attribuer un score d’empathie à chaque espèce. Les résultats obtenus ont montré que si les perceptions au sein du groupe de participants avec TSA sont globalement similaires à celle de la population générale, le score de compréhension empathique qu’ils attribuent à l’être humain est étonnamment faible.

Ces résultats indiquent que les difficultés empathiques des personnes avec TSA seraient propres aux relations interhumaines. Celles-ci pourraient donc ne pas tant résulter de l’altération de la perception ou de la lecture d’expressions émotionnelles fondamentales, que de difficultés à leur donner du sens dans un contexte global. Percevoir une expression émotionnelle (reconnaître ou être affecté par un rire, un pleur ou un froncement de sourcils…) n’implique pas nécessairement une compréhension correcte de l’état mental qui en est la cause : hors contexte, ces signaux peuvent être déconcertants ou trompeurs (par exemple, des larmes de joie ou des rires nerveux).

Avec ou sans TSA, les perceptions empathiques des deux groupes de participants sont très similaires pour la majorité des espèces, à une exception près : les scores de compréhension empathique que les personnes avec TSA attribuent à notre espèce sont très faibles.

Les particularités empathiques des personnes avec TSA pourraient s’expliquer par le fait que si les autres espèces peuvent sembler moins expressives et plus difficiles à interpréter intuitivement, leur expression émotionnelle est en revanche plus déterministe, spontanée et stéréotypée. L’état mental d’un animal pourrait donc être perçu par les personnes avec TSA comme relativement transparent, pour peu d’être attentif à leurs signaux comportementaux et d’avoir appris à les interpréter.

Au contraire, dans bien des situations, les humains sont habitués à feindre, à détourner ou à contenir

leur expression émotionnelle, qu’il s’agisse de préserver leur intimité, de se conformer aux conventions sociales, par stratégie de bluff ou par comédie. Ils pourraient donc, d’une certaine façon, être considérés comme étant bien plus complexe à comprendre à que d’autres animaux. Suite à ces résultats, nous pouvons arguer que les antisociaux, les psychopathes sont bien pourvus d’empathie au moins cognitive.

L’empathie implicite, en tant que faculté intuitive de se représenter le vécu d’autrui (que ce soit au niveau émotionnel, sentimental ou cognitif), lorsqu’elle est défaillante, indique plutôt un diagnostic de psychose que de psychopathie. En revanche, nous pouvons parler d’un « trouble de la sympathie ». Le psychopathe n’a pas de difficulté à identifier le vécu d’autrui, il n’accorde aucune importance à ce vécu en termes de bien-être pour autrui. L’analyse d’autrui et de son vécu est strictement utilitaire et n’est pas source de préoccupation ou d’attention. Un psychopathe peut par exemple décrire la souffrance de ses victimes (il fait alors preuve d’empathie) et peut expliquer que cela lui importe peu (il n’éprouve pas de sympathie).

Le psychopathe présente un trouble de la sympathie, c’est-à-dire qu’il a la faculté de se représenter l’éprouvé émotionnel de l’autre sans en être affecté, grâce à une gestion « froide » de l’émotion. Cette logique a foncièrement une dimension adaptative dans des circonstances extrêmes. Considérer que la psychopathie présente une dimension adaptative implique qu’il soit cohérent de retrouver ce fonctionnement psychologique en dehors du parcours judiciaire. Cette dimension adaptative révélée par la « froideur émotionnelle » est évidente dans de nombreuses situations de notre société économique moderne. On peut également penser que, lors d’une invasion ennemie en temps de guerre, il est bien plus adapté de présenter des conduites de chosification de l’alter ego, une absence de sympathie tout en conservant une compréhension empathique de l’autre, que d’être foncièrement bienveillant et altruiste.

Les antisociaux, les psychopathes sont donc un mal nécessaire… peut-être en côtoyez-vous sans le savoir…

Sources :

https://doi.org/10.1177/14747049211040447

Psychiatrie, Guelfi, Boyer, Consoli, Olivier-Martin – puf Fondamental

Moran P (1999). The epidemiology of antisocial personality disorder. Social Psychiatrie and Psychiatric Epidemiology, 34 : 231 – 242

Mc Guire & Troisi (1998). Darwinian Psychiatry. Oxford University Press. New York, Oxford.

Is Psychopathy a Mental Disorder or an Adaptation ? Evidence From a Meta-Analysis of the Association Between Psychopathy and Handedness, Lesleigh E. Pullman, Nabhan Refaie, […], and DB Krupp

Troubles de personnalité & évolution. Dragoslav Miric, Mardaga, 2012.

The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

Self-perceived empathic abilities of people with autism towards living beings mostly differs for

Humans

MacArthur, R. and Wilson, E. O. (1967). The Theory of Island Biogeography, Princeton University Press (2001 reprint), ISBN 0-691-08836-5

Miralles A., Grandgeorge M., Raymond M. - Scientific Reports volume 12, Article number: 6300 (15

April 2022)

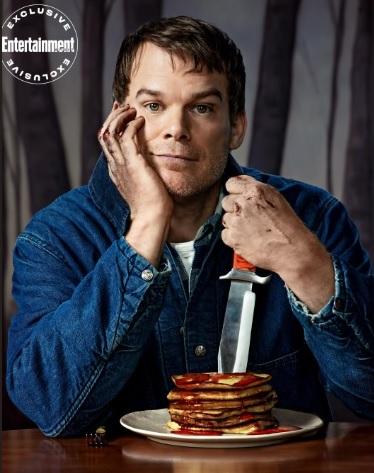

Showtime – New Blood : Dexter

La jalousie vue par la psychologie évolutionniste

Le 11/08/2023

La jalousie est une forme d’adaptation, une solution développée au fil du temps en réponse à un problème récurrent qui menace la pérennité de l’espèce. Elle nous pousse à tenir éloigné nos rivaux à distance. Elle empêche notre partenaire de s’éloigner grâce à une vigilance constante ou à un maximum d’affection. Elle induit l’idée d’engagement à un partenaire hésitant (jalousie hors pathologie évidemment).

Mais il faut faire la distinction entre la jalousie sexuelle et sentimentale. Les hommes sont plus enclins à s’imaginer faire l’amour à plusieurs partenaires mais sans engagement, alors que les femmes s’engagent dans une relation physique généralement lorsqu’elles ressentent des sentiments.

C’est une lapalissade que de dire que les femmes ont besoin de 9 mois pour produire un enfant, alors que les hommes n’ont besoin que de quelques minutes pour produire ce même enfant. L’investissement parental est donc biaisé dès le départ. « Un gouffre sépare donc l’effort consenti par les hommes des neufs mois que consacrent les femmes à l’éclosion d’une nouvelle vie » (Buss).

La stratégie d’unions occasionnelles est donc plus profitable, a priori, aux hommes qu’aux femmes sur le long terme, dans le but de multiplier ses gènes. Tout au moins pour ceux qui séduisent le plus grand nombre de partenaires plutôt que ceux qui ont un nombre limité de partenaires.

Pour celles qui choisissent néanmoins d’avoir plusieurs partenaires, le bénéfice perçu doit être suffisamment important pour justifier la prise de risque et ses conséquences.

Un premier avantage est le gain de ressources fourni par ses partenaires occasionnels (diners, cadeaux, sorties, voyages…).

Un second avantage est un bénéfice génétique. Les femmes choisissent généralement pour amant des hommes plutôt symétriques et en bonne santé, gage de transmission de patrimoine génétique sain. Les femmes qui ont aussi des amants sont aussi celles qui sont susceptibles de produire des enfants avec une plus grande diversité génétique.

Un troisième avantage est ce que David Buss appelle l’« assurance partenaire ». C’est-à-dire la possibilité de se remettre avec quelqu’un rapidement en cas de défaillance du premier (maladie, décès, guerre, séparation…). Baher et Bellis (« Human sperm competition », 1995) ont montré que les femmes infidèles ont tendance à faire coïncider leurs aventures extra conjugales avec leur période d’ovulation, alors que les relations sexuelles avec leur mari le sont en dehors de cette période. Il a été également constaté que la rétention du sperme est plus importante avec l’amant que le mari.

Pour quelles raisons avoir une relation extra conjugale ?

Avant d’apporter une réponse Darwinienne, replaçons le couple à notre époque individualiste. Hommes et femmes vont voir ailleurs parce que les uns comme les autres ne trouvent pas leur compte dans leurs relations sexuelles. Ce peut être en termes de quantité, en termes de qualité, de désir ou encore dans l’éventail des positions et/ou des pratiques acceptées, toute paraphilie mise de côté. Lorsque l’un ou l’autre se trouve lésé ou non contenté, il peut gérer la frustration jusqu’à un certain seuil au-delà duquel il y a un risque potentiel. Il est donc important d’être à l’écoute de l’autre et de son plaisir.

Suite aux divers travaux de David Buss et ses collègues, les stratégies reproductrices reposent sur le court terme et sur le long terme. Pour le court terme, les hommes veulent une variété de matrices pour multiplier les possibilités de produire des enfants (en plus de la diversité recherchée des pratiques sexuelles). Pour les femmes, c’est la possibilité de multiplier la variété génétique (en plus de la diversité des pratiques sexuelles).

Les critères de préférence dans le choix d’un partenaire pour le long terme sont pour les femmes le statut social, la capacité de travail et les perspectives financières. Il est donc plus profitable pour une femme d’épouser un homme moins beau que la moyenne mais qui saura lui apporter une stabilité émotionnelle, financière et qui saura prendre soin de leur progéniture.

Pour les hommes, c’est l’attrait physique qui compte et ce sont des critères universels, nonobstant quelques variations culturelles pour des critères comme le poids, la couleur des cheveux et la taille (Ford et Beach, 1951, « patterns of sexual behaviour », New York).

Mais pour qu’une relation dure, il faut des signes d’engagement, accorder du temps et des efforts, de l’attention de la part des deux partenaires. Après la fiabilité (critère partagé par l’homme et la femme), c’est celui de la maturité émotive qui est attendu avec un bon caractère (Buss et col., n = 9474 issus de 37 cultures différentes, 1990, « international preferences in selecting mates : a study of 37 cultures », Journal of psychology, 21, 5-47).

Une femme peut également se servir d’une liaison pour rompre avec son mari. Grâce à une estime de soi reboostée, un gain de confiance, une sensation de pouvoir encore séduire et jouir. Ce sera le premier pas vers l’autonomie.

Pourquoi la femme n’épouse-t-elle pas l’homme qu’elle a eu pour amant ?

Parce que dans le long terme, il n’est pas pourvoyeur de ressources stables, son investissement parental serait moins optimal que celui de son mari. D’autant que la décision de se mettre en couple est toujours une incertitude et que certains hommes profitent de cette incertitude pour multiplier les conquêtes et potentiellement un nombre important de « matrices ».

Les personnes jalouses se montrent très sensibles aux changements comportementaux et physiques, tout autant qu’aux indices laissés involontairement ici et là. La jalousie se déclenche souvent par des circonstances qui signalent une menace bien réelle pesant sur le couple. Lorsqu’on se pose la question, c’est qu’il y a déjà des signes avant-coureurs. Ça ne veut pas dire que la tromperie a été réalisée, mais l’envie et le désir sont là.

Daly et Wilson (Université de McMaster – Ontario) définissent la jalousie comme un « état déclenché par la perception d’une menace pesant sur une relation ou une position importante et qui motive un comportement destiné à contrer cette menace. »

Une émotion peut être vue comme une adaptation qui sert à identifier une menace. Cette émotion attire notre attention sur l’origine de la menace et stocke l’information dans notre mémoire, ainsi que le comportement qui s’ensuit.

Shackelford, Buss et Bennett (1999, « sex differences in responses to a partner’s infidelity ») ont montré que les hommes se sentent plus en détresse psychologique face à une infidélité sexuelle, alors que les femmes le seront face à une infidélité affective. L’homme se montrera plus agressif pour stopper la tromperie (33 féminicides depuis le début de l’année, 208 000 victimes en 2021, 87% de femmes) et la croyance de tromperie, la femme sera plus dans le déni, dans le rendu coup pour coup, ou dans l’acceptation du fait du coût de l’investissement.

La jalousie est donc un moyen de défense contre la tromperie et l’abandon. Il y a toujours de fausses alertes mais statistiquement, l’histoire nous montre que les signes précurseurs étaient déjà présents. Si l’on se montre à l’écoute de l’autre intellectuellement, émotionnellement et sexuellement, il n’y a pas de raison pour que l’on aille voir ailleurs. Mais cela suppose de l’abnégation et des efforts.

Une distance analytique

Le 23/07/2023

Un certain nombre de personnes m’ont souvent reproché d’être peu investi émotionnellement, d’être trop froid, de ne pas pouvoir « être lu », d’être trop distant. Alors au-delà du fait qu’il est difficile pour ces personnes d’échanger avec des arguments et de manière contradictoire, au-delà de ma particularité de « haut potentiel » teinté d’un trait autistique (C'est quoi un zèbre ? - Suivez le Zèbre (suivezlezebre.com), je me suis posé cette question :

Que signifie prendre de la distance par rapport aux évènements, à une situation ? Que ce soit dans un contexte familial ou professionnel en tant que psy par exemple.

Prendre de la distance c’est analyser froidement la situation, l’enchaînement des faits, des réactions, en mettant de côté les émotions. C’est imaginer toutes les options possibles sans se mettre de barrières. Barrières relatives à notre vécu, notre expérience qui nous a confrontés aux mêmes situations. C’est appliquer de la distanciation entre soi et la réalité afin d’aborder les choses avec objectivité, dénué d’affect, c’est considéré avec détachement pour apprécier de façon impartiale.

Sauf que nous n’avons vécu que NOS situations en relation avec NOTRE environnement direct, notre foyer, nos parents, nos amis… ce sont donc nos références, pas celles des autres. Notre expérience ne signifie rien chez l’autre qui a ses propres valeurs, qui a fait ses propres expériences. Ses réactions peuvent donc être totalement différentes des nôtres dans un même contexte, elles peuvent même être contradictoires avec les nôtres.

C’est ça qu’il faut garder à l’esprit, être ouvert et se dire que tout est possible, que la nature humaine peut être très créative en matière de fonctionnement et de réactions aux situations rencontrées.

Cette compétence de distanciation peut être consciente ou inconsciente mais elle est plus prégnante chez certains. C’est de l’empathie cognitive (Economie du sadisme ordinaire (ds2c.fr)), de la tempérance (Vers la tempérance... (ds2c.fr)), une lecture purement analytique et comportementaliste, dénué de jugement de valeur. C’est avoir la capacité de relativiser et de replacer toute chose dans son contexte. Mais c’est aussi vouloir se protéger de l’afflux d’informations, des émotions parce qu’on les perçoit plus finement que les autres. C’est rester dans un équilibre émotionnel qui donne la possibilité d’analyser la situation de façon plus distanciée et de pouvoir décider de façon plus efficiente.

Après tout ça, je suis un pur produit de John Broadus Watson, un neo behavioriste freudien !

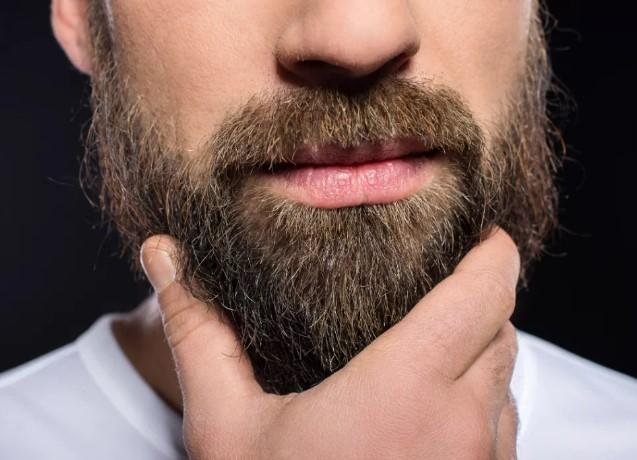

Pourquoi je me touche la barbe ?

Le 17/06/2023

Que se cache-t-il derrière la barbe ? Si je la caresse, la tire ou la gratte, qu’est-ce que ça veut bien dire ?

J’avais analysé les aspects sociaux et psycho évolutionnistes dans un précédent article consacré à cet attribut. En substance, pour ce qui est de son rôle social, la barbe est essentiellement un élément fort d’inclusion, c'est-à-dire du désir d’appartenance à un groupe, à une communauté (hippie, hipster, crossfit, religieuse…).

Si le groupe de référence auquel je souhaite appartenir et m’identifier se différencie des autres par le port de la barbe, je vais vouloir également la porter pour être reconnu et intégré à ce groupe dans lequel je me reconnais. Je vais personnifier ce groupe, j’en serai un digne représentant et mes valeurs seront alors visibles au premier coup d'œil.

Donc, si nous raisonnons par rapport à l’impact que nous souhaitons avoir auprès des autres, le port de la barbe est un indicateur fort et fiable d’appartenance.

Maintenant, la barbe cache une partie du visage et en particulier la bouche. La bouche est très importante pour communiquer des émotions, même si la personne ne parle pas. Elle s’étire, se crispe, ses lèvres rentrent dans la bouche, se mordillent, s’entrouvrent… Elle nous en dit long sur nos intentions.

Porter la barbe sert aussi à cacher des intentions que la personne n’assume pas réellement, ou qui ne veut pas les exprimer.

Par exemple, si une personne est timide mais physiquement athlétique, pour équilibrer son état d’esprit et ce que son corps renvoie comme image, la barbe peut être un bon moyen pour qu’elle se sente plus assurée.

A contrario, si une personne est a un caractère assertif mais physiquement frêle ou en surpoids, la barbe peut être un moyen pour se doter d’une image plus représentative de son caractère.

En psychologie évolutionniste, la barbe est un caractère sexuel secondaire qui joue un rôle majeur dans la compétition sexuelle (intra et inter).

“La sélection sexuelle est reconnue pour opérer principalement de deux façons. D’une part, avec la sélection intersexuelle, les femelles et les mâles cherchent le partenaire aux attributs les plus attirants. Cet attribut peut être physique (la queue du paon) ou comportemental (les danses nuptiales).

Et d’autre part, la sélection intrasexuelle qui favorise une compétition entre les individus de même sexe. Ce sont par exemple les mâles qui vont se battre entre eux pour l’obtention d’une femelle. C’est aussi les hiérarchies de dominance qui s’établissent chez plusieurs espèces et qui donnent un accès prioritaire aux individus du sexe opposé.”

Le port de la barbe est un outil d’aide pour améliorer, renforcer, la posture, l’assurance, le charisme.

Dans son livre "Evolution of human threat display organs" (1970), R. D. Guthrie a émis l'hypothèse que la barbe pouvait être utilisée pour intimider les rivaux masculins en augmentant la perception de la taille de la mâchoire et en renforçant les comportements agressifs. Des recherches ont révélé que les gens reconnaissent plus rapidement les expressions de colère sur un visage barbu que sur un visage rasé, mais qu'ils sont plus lents à reconnaître les expressions de bonheur ou de tristesse.

Les systèmes visuels humains ont évolué pour extraire des informations de l’environnement des informations pertinentes. En psycho évolutionniste, il est vital qu’un individu identifie très rapidement un ennemi potentiel. Logiquement, le visage, dans sa tâche de recherche visuelle au sein de la foule, est plus orienté à reconnaître la colère.

Dans 3 études (N = 419), des chercheurs ont testé si la pilosité faciale guidait l'attention dans la recherche visuelle et si elle influençait la vitesse de détection des expressions faciales de colère et de joie.

Dans la première étude, les participants étaient plus rapides à chercher, dans une foule rasée, à détecter des cibles barbues qu'à chercher dans une foule barbue et à détecter des cibles rasées.

Dans la seconde étude, les cibles étaient des visages en colère et des visages heureux présentés sur un fond neutre. La pilosité faciale des visages cibles a également été manipulée. Un effet de supériorité de la colère est apparu et a été renforcé par la présence d'une pilosité faciale, ce qui était dû à la détection plus lente de la joie sur les visages barbus.

Dans la troisième étude, les cibles étaient des visages heureux et en colère présentés sur des arrière-plans barbus ou rasés de près. La pilosité des visages de l'arrière-plan a également été systématiquement manipulée. Un effet significatif de supériorité de la colère a été révélé, bien qu'il n'ait pas été modéré par la pilosité faciale de la cible. Au contraire, l'effet de supériorité de la colère était plus important sur les visages rasés que sur les visages barbus.

L'ensemble des résultats suggère que la pilosité faciale influence la détection des expressions émotionnelles dans la recherche visuelle. Cependant, plutôt que de faciliter l'effet de supériorité de la colère en tant que système potentiel de détection des menaces, la pilosité faciale peut réduire la détection des visages heureux dans la foule.

La barbe joue un rôle important, mais nuancé, dans l'allocation de l'attention dédiée aux visages. Elle peut faciliter l'allocation de l'attention à une cible et ralentir la recherche visuelle lorsque les visages en arrière-plan sont barbus.