stratégie de communication

Prédire un crime ? Pourquoi c'est impossible (et pourquoi c'est important de le dire)

Le 14/12/2025

« Comment a-t-on pu laisser faire ? Les signes étaient là ! »

Après chaque fait divers, la même ritournelle. Mais la vérité est inconfortable : prédire un crime est impossible. Pas faute de moyens ou de vigilance, mais pour des raisons épistémologiques fondamentales.

Dans cet article, j'explique :

• Pourquoi le biais rétrospectif nous trompe

• Pourquoi facteurs de risque ≠ certitude

• Pourquoi les algorithmes prédictifs sont une impasse

• Ce qu'on peut faire (vraiment) : comprendre, pas prédire

Humilité épistémologique ≠ impuissance. C'est une exigence éthique et scientifique.

Après chaque fait divers tragique, la même ritournelle médiatique : « Les signes étaient là », « On aurait dû voir venir », « Comment a-t-on pu laisser faire ? ». Voisins, collègues, proches défilent pour témoigner : « Il était bizarre, renfermé, il avait un regard étrange. » Les experts s'enchaînent sur les plateaux : « Tous les ingrédients du passage à l'acte étaient réunis. »

Et immanquablement, la question surgit : pourquoi n'a-t-on pas pu prédire ce crime ?

La réponse est simple, mais inconfortable : parce que c'est impossible.

Non pas faute de moyens, de vigilance ou de compétence. Mais parce que la prédiction individuelle d'un passage à l'acte criminel se heurte à des limites épistémologiques fondamentales que ni l'intelligence artificielle, ni les grilles de risque les plus sophistiquées, ni l'expertise la plus pointue ne peuvent surmonter.

Voici pourquoi.

Le piège du biais rétrospectif : après coup, tout semble évident

Reprenons un cas médiatisé : Jonathan Daval, qui tue son épouse Alexia en octobre 2017. Après le crime, les médias reconstituent son parcours. On repère des « signes » : discours incohérents sur son parcours professionnel, relation fusionnelle avec Alexia, isolement social relatif. Les commentateurs concluent : « C'était prévisible, tous les signes étaient là. »

Mais avant le crime, ces mêmes signes n'étaient ni visibles, ni significatifs.

Des millions de personnes mentent sur leur CV, ont des relations fusionnelles, vivent de manière discrète, sans jamais tuer leur conjoint. Avant le passage à l'acte, ces comportements sont noyés dans le bruit de fond de la vie ordinaire. Ils ne deviennent des « signes avant-coureurs » qu'après coup, parce qu'on les relit à travers le prisme du crime commis.

C'est le biais rétrospectif (hindsight bias), décrit par les psychologues Fischhoff et Beyth dans les années 1970 : notre tendance à surestimer a posteriori la prévisibilité d'un événement. Une fois qu'un événement s'est produit, nous reconstruisons le passé de manière à le rendre « évident », « inévitable ». On se dit : « J'aurais dû le voir. »

Mais non. Avant, vous ne pouviez pas le voir. Personne ne pouvait.

Facteurs de risque ≠ certitude : la confusion dangereuse

« Oui, mais il présentait des facteurs de risque ! Structure de personnalité fragile, antécédents traumatiques, contexte relationnel toxique... »

Certes. Mais identifier des facteurs de risque n'est pas prédire un passage à l'acte.

Prenons un exemple médical, plus facile à objectiver : un homme de 60 ans, fumeur, hypertendu, diabétique, présente un risque élevé d'infarctus. Le médecin prescrit un traitement préventif, recommande l'arrêt du tabac, l'exercice physique. Mais il ne peut pas prédire si ce patient précis fera un infarctus, quand, ni avec quelle gravité.

Certains patients à risque très élevé ne font jamais d'infarctus. D'autres, à risque faible, en font un à 45 ans. Les facteurs de risque augmentent la probabilité en population (« Sur 100 fumeurs hypertendus diabétiques, 30 feront un infarctus dans les 10 ans »), mais ne permettent pas de prédire individuellement.

Idem pour le passage à l'acte criminel.

Des milliers de personnes cumulent des facteurs de risque (structure de personnalité limite ou psychotique, antécédents de violence, contexte familial toxique, consommation d'alcool, isolement social) sans jamais tuer. La majorité des sujets présentant ce profil ne passent jamais à l'acte homicidaire. Ils souffrent (dépressions, addictions, tentatives de suicide, relations chaotiques), mais ils ne tuent pas.

Alors, qu'est-ce qui distingue ceux qui passent à l'acte de ceux qui ne passent pas ?

Des micro-variables impossibles à mesurer avant le passage à l'acte : seuil individuel de saturation pulsionnelle, intensité émotionnelle du moment précis, séquence interactionnelle exacte, parole prononcée ou tue, présence ou absence d'un tiers, état de fatigue, taux d'alcoolémie à cet instant-là, signification subjective d'un événement banal pour autrui mais déclencheur pour ce sujet-là.

Ces variables ne sont pas accessibles à l'observation externe. On ne dispose pas d'un « refoulomètre » qui indiquerait : « Attention, saturation à 95 %, passage à l'acte imminent. »

Le fantasme de l'algorithme salvateur : « L'IA va tout résoudre »

Face à cette impuissance prédictive, une tentation techniciste : « Avec l'intelligence artificielle, on va enfin pouvoir repérer les futurs criminels. Des algorithmes analyseront des milliers de données (historique judiciaire, posts sur les réseaux sociaux, géolocalisation, consommation de contenus violents), identifieront les profils à risque, alerteront les autorités. »

Ce fantasme est doublement problématique.

1. Techniquement, ça ne marche pas.

Les algorithmes prédictifs fonctionnent sur des corrélations statistiques en population. Ils peuvent dire : « Les personnes ayant ce profil (antécédents judiciaires + consommation de contenus violents + isolement social) ont un risque accru de passage à l'acte. » Mais ils ne peuvent pas dire : « Cette personne précise va commettre un crime. »

Résultat : des taux de faux positifs massifs. Si on enfermait préventivement tous les individus qu'un algorithme désigne comme « à risque », on incarcérerait des milliers d'innocents pour quelques criminels potentiels.

Scénario dystopique, éthiquement inacceptable, juridiquement impossible (on ne punit pas un crime non commis).

2. Éthiquement, c'est inacceptable.

Même si un algorithme était performant (supposons, par hypothèse absurde, 90 % de justesse), cela impliquerait une surveillance généralisée, une collecte massive de données intimes, une présomption de culpabilité fondée sur des « profils ». C'est Minority Report, pas une société démocratique.

Pire : cette surveillance ciblerait prioritairement les populations déjà marginalisées (jeunes des quartiers populaires, personnes avec antécédents psychiatriques, migrants), renforçant les discriminations existantes.

Le fantasme de l'algorithme salvateur est une impasse technique ET éthique.

Ce qu'on peut faire (vraiment) : comprendre, pas prédire

Reconnaître qu'on ne peut pas prédire individuellement, ce n'est pas renoncer à toute action. C'est simplement orienter nos efforts vers ce qui est possible, utile, éthique.

1. Analyser a posteriori pour comprendre

Après un crime, l'analyse comportementale permet de donner du sens : pourquoi ce sujet-là, avec cette histoire-là, dans ce contexte-là, a basculé dans l'acte ? Cette compréhension aide les proches de la victime à sortir de la sidération (« Pourquoi nous ? »), aide le criminel lui-même à élaborer psychiquement son acte (s'il en est capable), aide les professionnels (psychiatres, magistrats) à adapter les prises en charge.

Exemple : le modèle DS2C (que je développe dans mes travaux) articule quatre niveaux d'analyse — phylogenèse (substrat pulsionnel universel), tempérament (modalité individuelle de réactivité), structure de personnalité (névrose, psychose, limite), situation (contexte déclencheur) — pour comprendre a posteriori comment le passage à l'acte s'inscrit dans une logique structurelle et situationnelle cohérente.

Mais cette intelligibilité après coup ne signifie pas qu'on aurait pu prédire avant.

2. Identifier des facteurs de risque en population (pas en individu)

On peut repérer des populations vulnérables (femmes victimes de violences conjugales, personnes isolées avec troubles psychiatriques non suivis, adolescents en rupture familiale et scolaire) et proposer des interventions préventives :

Dispositifs d'écoute et d'hébergement d'urgence pour les victimes de violences conjugales.

Accès facilité aux soins psychiatriques pour les personnes en souffrance psychique.

Accompagnement social des jeunes en rupture.

Ces interventions ne prédisent pas qui va tuer, mais elles réduisent globalement le risque en sortant les sujets de l'isolement, en leur offrant des alternatives symboliques au passage à l'acte.

3. Former les professionnels à repérer les signes de vulnérabilité (pas de dangerosité)

Un médecin, un psychologue, un travailleur social, un enseignant peuvent repérer des signes de souffrance psychique : isolement croissant, discours suicidaire, consommation excessive d'alcool, violence verbale récurrente. Ces signes n'annoncent pas un crime, mais ils signalent une détresse qui nécessite une prise en charge.

L'objectif n'est pas de surveiller des « futurs criminels », mais d'accompagner des personnes en souffrance.

Pourquoi cette humilité est importante (éthiquement et scientifiquement) ?

Reconnaître qu'on ne peut pas prédire, c'est :

1. Respecter la complexité humaine. L'être humain n'est pas une machine dont on pourrait anticiper le comportement en connaissant tous les paramètres. Il reste un sujet, partiellement opaque à lui-même et aux autres, capable de surprise, de changement, de contradiction.

2. Éviter les dérives sécuritaires. Le fantasme prédictif nourrit des politiques de surveillance généralisée, de fichage préventif, de présomption de culpabilité. C'est une pente dangereuse pour les libertés publiques.

3. Préserver la rigueur scientifique. Affirmer qu'on peut prédire (sans en avoir les moyens réels), c'est tromper le public, les décideurs, les magistrats. C'est produire de fausses certitudes qui, lorsqu'elles échouent (un sujet évalué comme « non dangereux » récidive, ou inversement), discréditent toute l'expertise.

L'humilité épistémologique n'est pas une faiblesse, c'est une exigence éthique et scientifique.

Expliquer, ne pas prophétiser

Non, on ne peut pas prédire qui va commettre un crime. Ni avec des grilles de risque, ni avec des algorithmes, ni avec l'expertise la plus pointue. Les facteurs de risque existent, ils orientent la vigilance, mais ils ne désignent pas des futurs coupables.

Ce qu'on peut faire :

Comprendre a posteriori pour donner du sens, orienter les prises en charge, améliorer les pratiques.

Identifier des populations vulnérables (pas des individus dangereux) et proposer des interventions préventives.

Former les professionnels à repérer la souffrance psychique (pas la dangerosité future).

Ce qu'on ne peut pas faire :

Prédire individuellement qui va passer à l'acte.

Éliminer l'incertitude radicale qui traverse toute existence humaine.

Remplacer le jugement clinique par un algorithme omniscient.

Le passage à l'acte reste, in fine, un acte humain singulier, jamais totalement réductible à ses déterminants. Assumer cette limite, c'est préserver à la fois la rigueur scientifique et le respect de la dignité humaine.

Pour aller plus loin :

Si vous souhaitez approfondir ces questions (analyse structurelle du passage à l'acte, limites de l'expertise, enjeux éthiques de la prédiction), n'hésitez pas à me contacter ou à consulter mes travaux sur le modèle DS2C (Décrypter les Stratégies Comportementales de Communication).

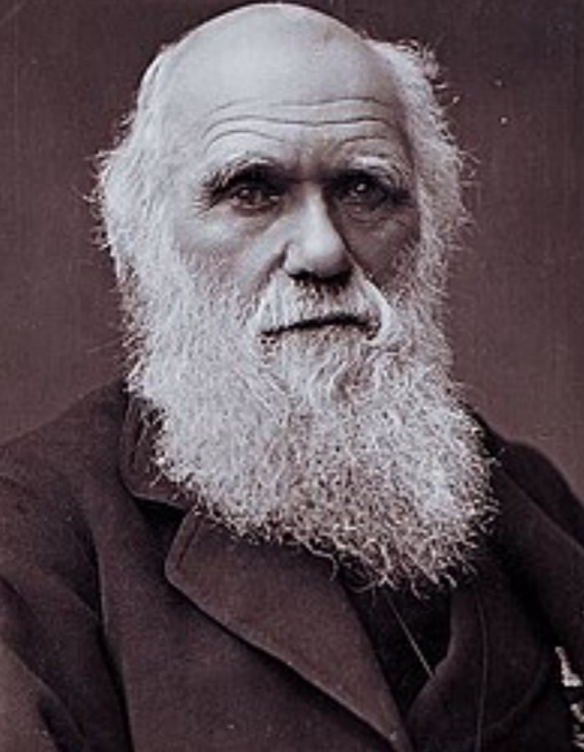

Frantz BAGOE – DS2C

Analyste comportemental spécialisé dans l'analyse du passage à l'acte criminel.

Affaire Marc Demeulemeester

Le 11/12/2025

Lien vers la vidéo : https://youtu.be/EYfCXITEy_Y

1. DÉCRYPTER : Observer et évaluer (selon les éléments disponibles)

1.1 Anamnèse

Histoire personnelle : Informations limitées. Homme de 45-46 ans, habitant de Gonnehem, compagnon de Sabine, mère d'Antoine. Aucune information disponible sur son enfance, ses relations parentales précoces, ses éventuels traumatismes. Cette absence d'information est un angle mort majeur de l'analyse.

Il semble qu’il a été élevé par sa mère et sa grand-mère, donc absence du père. Il semble également qu’il était sans emploi, ce qui suggère qu’il se sentait dévalorisé et laissé seul face à sa relation avec son beau-fils.

Enfin, Sabine aurait été sa première relation, d’où une idéalisation qui explique l’envoi de lettres à Sabine lorsqu’il était incarcéré.

Relation avec Antoine : Relation conflictuelle chronique avec son beau-fils, tensions qualifiées d'"invivables" selon l’enquête de la gendarmerie. Il réfléchissait depuis plusieurs mois à la manière de se débarrasser de l'adolescent qu'il ne supportait plus. La nature précise de ces conflits n'est pas documentée dans les sources disponibles.

Événements marquants :

Mise en couple avec Sabine, la mère d'Antoine (date inconnue)

28 janvier 2015 : passage à l'acte (meurtre d'Antoine)

Date indéterminée : gifle reçue d’Antoine alors que Marc Demeulemeester tentait de s’interposer lors d’une dispute entre Antoine et sa sœur

Janvier 2015 - mars 2016 : 13 mois de dissimulation active, participation aux recherches

1er mars 2016 : aveux après interrogatoire prolongé

Première tentative de suicide quelques jours après les aveux (prison de Sequedin)

Juin 2016 : participation à une reconstitution, état de fatigue noté par son avocate

12 août 2016 : suicide réussi (prison de Charleville-Mézières)

1.2 Tempérament (Le Senne) - Hypothèses

Émotivité : Difficile à évaluer avec certitude. Ses apparitions médiatiques montraient peu d'émotions visibles compte tenu de la situation, émotions rares et très contenues. Cela peut indiquer :

Soit une non-émotivité (nE) constitutionnelle

Soit une émotivité (E) massivement contrôlée, refoulée

Son suicide suggère plutôt une émotivité présente mais non-exprimée.

Hypothèse : Émotif (E), mais avec un contrôle défensif massif.

Activité : Très actif dans l'organisation des recherches, prise en charge des battues, présence médiatique volontaire. Cette hyperactivité post-acte suggère un tempérament Actif (A). Mais cette activité est-elle constitutionnelle ou défensive (contrer l'angoisse par l'action) ? Probablement les deux.

Retentissement : Il réfléchissait depuis plusieurs mois à la manière de se débarrasser d'Antoine. Cette rumination prolongée avant le passage à l'acte suggère un retentissement Secondaire (S). Les affects s'accumulent, persistent, ne se déchargent pas immédiatement.

Hypothèse tempéramentale : Passionné (Émotif, Actif, Secondaire) ou Sentimental (Émotif, non-Actif, Secondaire) avec passages à l'action défensifs. Le Passionné rumine longuement, planifie, puis passe à l'acte de manière organisée. Cela correspond au profil : préméditation de plusieurs mois, passage à l'acte méthodique (étranglement durant le sommeil), dissimulation élaborée (lestage du corps, visites régulières pour ajouter des parpaings).

1.3 Structure de personnalité (Bergeret) - Analyse

Hypothèse structurelle : Structure limite avec traits névrotiques.

Arguments pour la structure limite :

Clivage : La dissimulation pendant 13 mois révèle un clivage massif. Il participe activement aux recherches, s'affiche dans les médias comme le beau-père inquiet, organise des battues. Ce n'est pas du simple mensonge stratégique, c'est une coexistence de deux réalités : une partie de lui sait qu'il a tué Antoine, une autre partie joue le rôle du beau-père aimant et inquiet. Ce clivage est caractéristique de la structure limite.

Impossibilité de tolérer l'autre : Les tensions étaient invivables, il ne supportait plus cet adolescent (enfant roi). Cette intolérance absolue suggère un échec de l'ambivalence. Dans une structure névrotique, on peut détester quelqu'un tout en continuant à vivre avec (refoulement, formation réactionnelle). Dans une structure limite, l'objet devient soit tout bon (idéalisé), soit tout mauvais (persécuteur). Antoine était probablement perçu comme l'objet persécuteur qu'il fallait éliminer.

Passage à l'acte prémédité mais non psychotique : Le passage à l'acte est méthodique, organisé, lucide. Ce n'est pas une décharge désorganisée psychotique. Mais ce n'est pas non plus une décompensation névrotique brutale. C'est un passage à l'acte limite : planifié pour "résoudre" une situation relationnelle devenue intolérable.

Arguments pour des traits névrotiques :

Culpabilité post-acte : Son avocate indiquait qu'il regrettait le mal causé, qu'il assumait ses actes et était prêt à en répondre devant la justice. Cette culpabilité suggère un Surmoi actif, une capacité de reconnaître le mal fait à autrui. C'est plus névrotique que limite pur.

Suicide : Signalé comme fragile psychiquement, suivi par un psychiatre, première tentative de suicide quelques jours après les aveux, suicide réussi 5 mois après. Le suicide peut être interprété comme une autopunition (culpabilité névrotique) ou comme une impossibilité de tolérer la réalité de l'incarcération et du jugement à venir (effondrement limite).

Hypothèse finale : Structure limite avec surinvestissement névrotique du contrôle. Il tente de maintenir une façade névrotique (contrôle, dissimulation, rationalisation), mais la structure sous-jacente est limite (clivage, intolérance de l'autre, passage à l'acte pour "résoudre" une impasse relationnelle).

1.4 Indices comportementaux

Dans ses interventions médiatiques, Marc Demeulemeester était flou sur le contexte de la disparition, montrait peu d'émotions, utilisait un langage distancier et des pronoms dilutifs comme "on".

Cependant son corps ne trompe pas, je constate des items gestuels sur son visage qui illustrent une tension accumulée, une fuite émotionnelle mais également une satisfaction à réussir à berner tout le monde.

Ces indices révèlent :

Contrôle défensif massif : Tentative consciente de ne rien révéler qui pourrait trahir sa culpabilité. Mais aussi contrôle inconscient : le clivage permet de jouer le rôle sans affect authentique.

Dissociation partielle : L'utilisation du "on" au lieu du "je" suggère une mise à distance. "On n'a aucune idée" plutôt que "Je n'ai aucune idée". Cette dilution pronominale traduit une difficulté à s'impliquer subjectivement dans le discours.

Absence d'affect congruent : Les émotions montrées étaient rares et très contenues compte tenu de la situation. Un beau-père dont le fils a disparu devrait manifester une détresse intense, visible, voire débordante. L'absence d'affect congruent est un indice fort (mais pas une preuve) de dissimulation.

2. STRATÉGIES : Comprendre la dynamique psychique

2.1 Mécanismes de défense en action

Le clivage : Mécanisme dominant. Marc clive entre deux réalités inconciliables :

Réalité 1 : "J'ai tué Antoine, je l'ai jeté dans le canal, je dois empêcher qu'on le retrouve."

Réalité 2 : "Antoine a disparu, je suis inquiet, je fais tout pour le retrouver."

Ces deux réalités coexistent sans se rencontrer pendant 13 mois. Ce n'est pas du simple mensonge conscient. C'est un clivage actif : une partie du Moi sait, une autre partie ne sait pas (ou fait comme si elle ne savait pas).

Le contrôle omnipotent : Il retournait régulièrement sur les lieux pour ajouter des parpaings et empêcher le corps de remonter à la surface. Cette tentative de contrôle total révèle une angoisse massive : si le corps remonte, tout s'effondre, notamment sa relation avec Sabine. Il doit maîtriser la situation, contrôler chaque variable. Ce contrôle omnipotent est typique des structures limites.

La rationalisation : La préméditation de plusieurs mois suggère une tentative de rationaliser l'acte. "Antoine est invivable, je ne peux plus le supporter, la seule solution est de m'en débarrasser." Cette rationalisation permet de transformer un désir meurtrier inacceptable en "solution logique" à un problème relationnel.

L'acting out post-acte : La participation active aux recherches, les apparitions médiatiques, l'organisation des battues constituent un acting out massif. Marc ne se contente pas de se taire (dissimulation passive). Il s'affiche publiquement, joue le rôle du beau-père inquiet, du sauveur, adresse un message à la société : "Regardez comme je cherche Antoine, je ne peux pas être le coupable." C'est une mise en scène destinée à tromper, mais aussi à convaincre une partie de lui-même qu'il n'a pas tué.

2.2 Patterns relationnels

Pattern de contrôle rigide : La relation avec Antoine était probablement marquée par une tentative de contrôle de la part de Marc. Un adolescent de 15 ans s'oppose naturellement à l'autorité parentale. Si Marc ne tolérait aucune opposition, aucune autonomie, les conflits devaient être permanents.

Complémentarité rigide beau-père/beau-fils : Marc a probablement tenté d'imposer une complémentarité rigide : "Je suis l'autorité (beau-père), tu es le subordonné (beau-fils)". Mais Antoine, adolescent en quête d'autonomie, résistait à cette complémentarité. Cette résistance était vécue par Marc comme une menace insupportable.

Triangulation mère/beau-père/fils : Quelle était la position de la mère d'Antoine dans ce système ? Soutenait-elle son fils contre Marc ? Soutenait-elle Marc contre son fils ? Était-elle prise dans une double contrainte (loyauté envers son fils vs loyauté envers son compagnon) ? Cette dimension n'est pas documentée dans les sources, mais elle est cruciale pour comprendre la dynamique familiale.

2.3 Dynamique pulsionnelle

Agressivité accumulée : Marc réfléchissait depuis plusieurs mois à la manière de se débarrasser d'Antoine. Cette rumination prolongée révèle une agressivité qui s'accumule, qui ne se décharge pas immédiatement (retentissement secondaire), qui devient obsédante. L'agressivité n'est pas refoulée (elle est consciente), mais elle ne peut être exprimée directement (inhibition de l'action violente immédiate).

Passage de la rumination à la planification : À un moment donné, certainement que la gifle reçue est l’élément déclencheur, Marc bascule de la rumination ("je ne supporte plus cet adolescent") à la planification ("comment puis-je m'en débarrasser ?"). Ce basculement révèle un échec de la régulation symbolique. Au lieu de chercher des solutions relationnelles (dialogue avec Antoine, médiation familiale, thérapie, séparation du couple), il cherche une solution définitive : l'élimination physique.

Déshumanisation de l'objet : Pour pouvoir tuer, Marc a probablement dû déshumaniser Antoine. Ne plus le percevoir comme un sujet adolescent avec ses désirs, ses peurs, ses besoins, mais comme un objet encombrant, nuisible, qu'il faut éliminer. Cette déshumanisation est caractéristique des passages à l'acte limites : l'objet persécuteur n'est plus un humain, c'est une menace à détruire.

2.4 Fragilités structurelles identifiées

Intolérance à la frustration : Marc ne pouvait tolérer qu'Antoine lui résiste, s'oppose, existe comme sujet autonome. Cette intolérance révèle une fragilité narcissique massive. Pour un sujet névrotique, l'opposition adolescente est frustrante mais tolérable. Pour un sujet limite, elle devient une menace existentielle.

Incapacité à se séparer symboliquement : Face à une relation invivable, un sujet bien régulé cherche des solutions : médiation, séparation du couple, placement de l'adolescent chez son père biologique. Marc n'a envisagé qu'une seule solution : l'élimination physique. Cette incapacité à se séparer symboliquement (par la parole, la négociation, la rupture relationnelle) révèle une défaillance limite.

Absence d'élaboration de la culpabilité avant l'acte : Un sujet névrotique qui rumine un meurtre pendant des mois serait envahi par la culpabilité avant même de passer à l'acte. Cette culpabilité anticipée empêcherait généralement le passage à l'acte. Marc a pu planifier pendant des mois sans que la culpabilité ne l'arrête. Cela suggère soit un clivage massif (la partie qui planifie ne ressent pas de culpabilité), soit une suspension temporaire du Surmoi.

3. COMMUNICATION : Analyser le contexte déclencheur

3.1 Contexte familial pré-passage à l'acte

Climat relationnel : Tensions qualifiées d'"invivables" . Mais quelle était la nature précise de ces tensions ? Disputes quotidiennes ? Violences verbales ? Provocations mutuelles ?

Escalade symétrique probable : Les conflits beau-père/adolescent prennent souvent la forme d'escalades symétriques. L'adolescent provoque ("tu n'es pas mon père"). Le beau-père surenchérit ("dans ma maison, c'est moi qui commande"). L'adolescent renchérit ("je ne t'obéirai jamais"). L'escalade monte progressivement. Si aucun mécanisme de régulation n'existe (médiation maternelle, capacité de l'un ou l'autre à désamorcer), l'escalade peut devenir chronique, insupportable.

3.2 Le déclencheur situationnel (hypothèses)

Le passage à l'acte survient le 28 janvier 2015. Qu'est-ce qui a déclenché le passage à l'acte ce jour-là après des mois de rumination ?

Hypothèse 1 : Rupture d'homéostasie : Un événement spécifique a fait basculer Marc de la rumination à l'acte. Une dispute particulièrement violente ? Une menace d'Antoine ("je vais dire à maman ce que tu me fais") ? Une humiliation publique ? Il semble que l’élément déclencheur soit la gifle que Marc a reçue lorsqu’il a tenté de s’interposer lors d’une dispute entre Antoine et sa soeur.

Hypothèse 2 : Saturation de la capacité de contention : Marc a ruminé pendant des mois. À un moment donné, la tension accumulée a dépassé sa capacité de contention. Le passage à l'acte n'a pas nécessairement besoin d'un déclencheur spécifique majeur. C'est l'accumulation chronique qui finit par déborder.

3.3 Le contexte post-acte : dissimulation et acting out

Phase de dissimulation active (janvier 2015 - mars 2016) :

Marc participe activement aux recherches, organise des battues, s'affiche dans les médias, retourne régulièrement sur les lieux pour lester davantage le corps. Cette phase révèle :

Un contrôle défensif massif : Il doit maintenir la dissimulation, empêcher toute découverte.

Un clivage en action : Il joue le rôle du beau-père inquiet tout en sachant qu'Antoine est mort par sa main.

Une angoisse chronique : Chaque jour, il vit dans la terreur d'être découvert. Cette angoisse est probablement insoutenable.

Phase d'effondrement (mars 2016 - août 2016) :

Aveux après interrogatoire, tentative de suicide immédiate, signalement comme fragile psychiquement, suicide réussi 5 mois plus tard. L'effondrement post-aveux révèle que le clivage ne tient plus. Les deux réalités se rencontrent brutalement. Marc doit affronter ce qu'il a fait. La culpabilité devient insoutenable. Le suicide devient la seule "solution" pour échapper à cette culpabilité et à la perspective du jugement. Je rappelle également que Marc avait écrit des lettres à Sabine pour tenter de retrouver son amour, pour qu’elle lui pardonne son acte.

4. CONVERGENCE DS2C : Pourquoi Marc Demeulemeester est-il passé à l'acte ?

Niveau phylogénétique :

Substrat pulsionnel agressif universel, activé par des conflits chroniques avec Antoine. L'agressivité phylogénétique existe chez tous les humains. Chez Marc, elle a été massivement activée par une relation vécue comme invivable.

Niveau tempéramental :

Probablement Passionné (Émotif, Actif, Secondaire). Ce tempérament favorise :

L'accumulation des affects (retentissement secondaire) : la colère s'accumule pendant des mois au lieu de se décharger immédiatement

La planification (activité dirigée) : passage de la rumination à l'organisation méthodique du meurtre

L'intensité émotionnelle refoulée (émotivité) : affects massifs mais contrôlés en surface, jusqu'à l'explosion finale

Niveau ontogénétique :

Structure limite avec traits névrotiques. Cette structure détermine :

Le clivage : coexistence de deux réalités (je sais que j'ai tué / je joue le beau-père inquiet)

L'intolérance de l'objet persécuteur : Antoine devient l'objet mauvais qu'il faut éliminer

Le passage à l'acte comme "solution" : incapacité à résoudre symboliquement le conflit relationnel

La culpabilité post-acte : traits névrotiques qui produisent un effondrement après les aveux

Niveau situationnel :

Complémentarité rigide + escalades symétriques répétées + rupture d'homéostasie

Complémentarité rigide : Marc tente d'imposer son autorité, Antoine résiste

Escalades symétriques : disputes répétées où aucun ne peut céder sans perdre la face

Rupture d'homéostasie : événement déclencheur spécifique (gifle) ou saturation chronique de la tension accumulée

Absence de régulation externe : pas de médiation maternelle efficace, pas de soutien thérapeutique

Convergence finale :

Le passage à l'acte de Marc Demeulemeester résulte de la convergence de ces quatre niveaux :

Pulsion agressive phylogénétique activée par des conflits chroniques

Tempérament Passionné favorisant l'accumulation (secondaire) et la planification (actif)

Structure limite ne permettant qu'un clivage instable, une intolérance de l'autre, une résolution par l'acte plutôt que par le symbole

Contexte situationnel de complémentarité rigide et d'escalades répétées, sans médiation externe efficace

À un moment donné (janvier 2015), cette convergence atteint un point critique. La capacité de régulation de Marc est débordée. La pulsion agressive, accumulée pendant des mois, ne peut plus être contenue par le clivage. L'opportunité se présente (Antoine endormi, vulnérable). Le passage à l'acte survient.

5. PROFIL SYNTHÉTIQUE

Structure : Limite avec traits névrotiques

Tempérament : Passionné (hypothèse)

Mécanismes de défense dominants : Clivage, contrôle omnipotent, rationalisation

Angoisse dominante : Probablement angoisse d'engloutissement (Antoine envahit son espace, menace sa position, il doit s'en débarrasser)

Pattern relationnel : Complémentarité rigide, intolérance de l'opposition adolescente

Type de passage à l'acte : Prémédité, méthodique, lucide, avec dissimulation élaborée

Issue : Effondrement post-aveux, culpabilité insoutenable, suicide

6. LIMITES DE CETTE ANALYSE

Angles morts majeurs :

Absence d'anamnèse détaillée : Nous ne savons rien de l'enfance de Marc, de ses relations parentales, de ses traumatismes éventuels, de son histoire conjugale avant la relation avec la mère d'Antoine.

Absence d'informations sur la nature précise des conflits avec Antoine : Étaient-ce des conflits d'autorité classiques ? Des provocations mutuelles ? Des violences réciproques ?

Absence d'informations sur le rôle de la mère : Comment se positionnait-elle dans le conflit entre son compagnon et son fils ? Cette position est essentielle pour comprendre le système familial.

Absence d'expertise psychiatrique disponible : Marc est mort avant son procès. Aucune expertise psychiatrique complète n'a été rendue publique. Nous travaillons donc sur des hypothèses structurelles, pas sur des certitudes diagnostiques.

Analyse uniquement à partir de sources médiatiques : Les informations disponibles proviennent de la presse. Elles sont partielles, parfois contradictoires, nécessairement lacunaires.

Cette analyse DS2C est donc une reconstruction hypothétique basée sur les éléments disponibles. Elle propose une grille de lecture cohérente avec notre modèle théorique, mais elle ne prétend pas à la certitude. Une analyse complète nécessiterait l'accès au dossier judiciaire, aux témoignages, aux expertises, aux interrogatoires.

DS2C : une méthode intégrative développementale et psychodynamique du passage à l'acte

Le 22/11/2025

L'analyse du passage à l'acte souffre d'un cloisonnement disciplinaire préjudiciable. D'un côté, la criminologie actuarielle multiplie les facteurs de risque, quantifie les probabilités de récidive, mais reste en surface : elle prédit sans comprendre. De l'autre, la psychanalyse explore les profondeurs de l'économie psychique, accède au sens du symptôme, mais peine à opérationnaliser ses intuitions : elle comprend sans prédire.

Cette fracture épistémologique pose problème. L’analyste confronté à un passage à l'acte violent a besoin d'une double lecture : identifier les facteurs de vulnérabilité (pour évaluer le risque) ET saisir la dynamique psychique singulière (pour comprendre pourquoi cet individu, à ce moment précis, a basculé dans l'acte).

DS2C est une méthode intégrative qui articule rigueur empirique et profondeur clinique. Elle s'appuie sur deux piliers complémentaires : l'approche développementale de la psychocriminologie moderne (trajectoires de vie, attachement, facteurs de risque) et la lecture psychodynamique (structure de personnalité, économie pulsionnelle, caractérologie, pragmatique de la communication). Cette double lecture permet une analyse à la fois prédictive et compréhensive du passage à l'acte.

Génèse de la méthode

DS2C naît d'une insatisfaction clinique. Formé à la psychologie, je m’intéresse rapidement à la psychologie évolutionniste et comportementale, mais j'ai rapidement buté sur les limites du behaviorisme radical. Watson et Skinner évacuent le psychisme, cette "boîte noire" dont ils refusent de spéculer le contenu. Le comportement observable devient la seule réalité : stimulus, réponse, conséquence. Cette approche fonctionnelle permet de modifier des comportements, certes, mais elle ignore ce qui fait l'essence du passage à l'acte : le sens qu'il prend dans l'économie psychique du sujet.

Abandonner le behaviorisme pur ne signifie pas renoncer à l'observation comportementale. L'analyse des séquences (antécédents, comportement, conséquences), l'identification des renforçateurs, la compréhension des patterns d'adaptation restent des outils précieux. Mais ils doivent être intégrés à une lecture plus large qui interroge : pourquoi ce sujet a-t-il construit ce mode d'adaptation plutôt qu'un autre ? Quelle angoisse cherche-t-il à éviter ? Quel affect ne peut-il élaborer autrement que par l'agir ?

La psychanalyse structurale (Freud, Bergeret) offre ce cadre de compréhension. Elle permet de saisir l'organisation psychique du sujet, la nature de ses angoisses, la solidité de son Moi, ses mécanismes de défense dominants. Elle donne accès au sens inconscient du passage à l'acte : compulsion de répétition, retour du refoulé, effraction traumatique, décharge d'un affect insupportable.

Mais la psychanalyse seule ne suffit pas. Il lui manque l'ancrage empirique de la psychocriminologie moderne : les données sur les trajectoires développementales, les recherches sur l'attachement, les études sur les facteurs de risque validés statistiquement. Ces travaux (Moffitt, Fonagy, Cusson, Coutanceau) permettent de quantifier les vulnérabilités, d'identifier les fenêtres critiques, d'évaluer les probabilités de récidive. Ils offrent un socle factuel indispensable à toute expertise.

DS2C articule ces deux approches. Elle refuse le réductionnisme (tout expliquer par les facteurs de risque OU tout expliquer par l'inconscient) pour construire une lecture stratifiée du passage à l'acte.

Les piliers de DS2C

A. Pilier empirique : l'approche développementale

Le passage à l'acte ne surgit jamais ex nihilo. Il s'inscrit dans une trajectoire de vie, résultat d'interactions cumulées entre vulnérabilités individuelles et adversité environnementale. L'approche développementale reconstitue cette trajectoire.

Les trajectoires de vie (Moffitt, Patterson) distinguent plusieurs patterns : début précoce avec continuité (life-course persistent), passage à l'acte limité à l'adolescence (adolescence-limited), ou début tardif. Ces trajectoires ne sont pas immuables : des turning points (événements charnières) peuvent les réorienter, positivement ou négativement.

La théorie de l'attachement (Bowlby, Ainsworth, Fonagy) montre que la qualité du lien précoce détermine la capacité de régulation émotionnelle et les stratégies relationnelles ultérieures. L'attachement insécure, et particulièrement l'attachement désorganisé, constitue un facteur de risque majeur de violence. La mentalisation (capacité à comprendre ses propres états mentaux et ceux d'autrui) se construit dans ce lien précoce : sa défaillance compromet la capacité d'empathie et favorise le passage à l'acte.

Les facteurs de risque et de protection (Cusson, Coutanceau) s'accumulent au fil du développement. L'Adverse Childhood Experiences (ACE) score quantifie cette adversité cumulée : maltraitance, négligence, dysfonctionnement familial. Plus le score est élevé, plus le risque de passage à l'acte violent augmente. À l'inverse, les facteurs de protection (ressources personnelles, soutien social, expériences positives) peuvent contrebalancer ces vulnérabilités.

Ce pilier empirique répond à la question : QUELS facteurs ont conduit à ce passage à l'acte ? Il permet d'établir un pronostic criminologique, d'identifier les fenêtres de vulnérabilité, d'évaluer le risque de récidive.

B. Pilier psychodynamique : structure et dynamique

Les facteurs de risque ne produisent pas les mêmes effets chez tous les individus. Deux sujets avec un parcours développemental similaire peuvent présenter des passages à l'acte radicalement différents. Pourquoi ? Parce que la structure de personnalité détermine le type de décompensation.

La structure de personnalité (Bergeret) organise le fonctionnement psychique selon trois grands modes : psychotique (morcellement du Moi, angoisse de morcellement), limite (clivage, angoisse d'abandon), névrotique (refoulement, angoisse de castration). Le passage à l'acte psychotique (brutal, délirant, sans affect) n'a rien à voir avec le passage à l'acte limite (impulsif, répété, dans la dépendance relationnelle) ou névrotique (rare, symbolique, chargé de culpabilité).

L'économie pulsionnelle (Freud) interroge la balance entre Éros et Thanatos, la capacité de liaison de l'affect, la nature des mécanismes de défense. Le passage à l'acte survient quand l'affect ne peut être élaboré psychiquement : soit parce que les défenses sont trop rigides (refoulement excessif → retour du refoulé), soit parce qu'elles sont trop fragiles (clivage → décharge). La compulsion de répétition pousse à rejouer le trauma, tentative inconsciente de maîtrise qui échoue et se répète.

La caractérologie (Le Senne) affine cette analyse en introduisant la dimension temporelle. Selon le profil caractériel (émotif/non-émotif, actif/non-actif, primaire/secondaire), le délai entre tension et passage à l'acte varie. Le Colérique (émotif-actif-primaire) explose immédiatement. Le Passionné (émotif-actif-secondaire) rumine longuement avant d'agir. Le Sentimental (émotif-non-actif-secondaire) accumule jusqu'à l'effondrement brutal. Cette typologie permet de prédire la temporalité du passage à l'acte et d'identifier les signaux précurseurs.

En supplément, la pragmatique de la communication (Watzlawick) replace le passage à l'acte dans son contexte interactionnel. Les escalades symétriques (surenchère), les complémentarités rigides, les doubles contraintes (injonctions paradoxales) créent des spirales comportementales qui mènent à l'acte. La prophétie auto-réalisatrice fonctionne : "tu vas me quitter" → comportements de contrôle → étouffement relationnel → abandon effectif → passage à l'acte violent. L'observation de la communication non-verbale (congruence/incongruence avec le discours, signaux de tension) complète cette analyse.

Ce pilier psychodynamique répond à la question : COMMENT et POURQUOI ce sujet singulier a basculé dans l'acte à ce moment précis ? Il donne accès au sens inconscient du passage à l'acte et permet de comprendre sa fonction dans l'économie psychique.

Les 6 phases d'analyse DS2C

DS2C déploie une analyse stratifiée en six phases, du plus général (développemental) au plus singulier (interactionnel).

Phase 1 : Analyse développementale

- Questions posées : Quelle est l'histoire d'attachement du sujet ? Quels traumas a-t-il subis ? Quelle est sa trajectoire de vie ? Quels facteurs de risque et de protection sont présents ?

- Outils mobilisés : Anamnèse structurée, ACE score, identification des turning points, cartographie des ressources.

- Apport : Ce niveau établit le terreau développemental. Il permet d'identifier les vulnérabilités précoces, les patterns de continuité ou de rupture, les fenêtres critiques. Il fournit la base empirique pour l'évaluation du risque de récidive.

Phase 2 : Structure de personnalité (Bergeret)

- Questions posées : Quelle est la nature de l'angoisse dominante ? Quelle est la solidité du Moi ? Quels mécanismes de défense prédominent ? Quelle est la qualité des relations d'objet ?

- Outils mobilisés : Grille structurale de Bergeret (psychotique/limite/névrotique), analyse des mécanismes de défense (primaires/secondaires), observation clinique.

- Apport : Ce niveau détermine le TYPE de passage à l'acte. Une structure psychotique décompensera par effraction délirante, une structure limite par décharge impulsive, une structure névrotique par retour du refoulé. La structure prédit également la qualité de l'affect (absent, clivé, culpabilisé) et la capacité d'élaboration post-acte.

Phase 3 : Dynamique pulsionnelle (Freud + évolutionnisme)

- Questions posées : Quelle est la balance Éros/Thanatos ? Quel affect ne peut être élaboré ? Quel trauma est rejoué ? Quelle pulsion évolutionniste est en jeu (survie, reproduction, dominance) ?

- Outils mobilisés : Écoute psychanalytique, identification de la compulsion de répétition, analyse du sens inconscient, perspective évolutionniste darwinienne.

- Apport : Ce niveau donne accès au SENS du passage à l'acte. Il révèle ce que le sujet cherche inconsciemment à accomplir : décharger une rage archaïque, maîtriser un trauma en le rejouant, évacuer un affect insupportable. L'intégration de Darwin permet de comprendre comment certaines pulsions (territorialité, jalousie sexuelle, protection de la descendance) s'articulent avec les mécanismes psychiques.

Phase 4 : Profil caractériel (Le Senne)

- Questions posées : Le sujet est-il émotif ou non-émotif ? Actif ou non-actif ? Primaire ou secondaire ? Quel est son type caractériel parmi les 8 possibles ?

- Outils mobilisés : Grille caractérologique de Le Senne, observation de la réactivité émotionnelle et de la temporalité comportementale.

- Apport : Ce niveau prédit la TEMPORALITÉ du passage à l'acte. Il indique le délai probable entre montée de tension et décharge, identifie les signaux précurseurs spécifiques à chaque type, permet d'anticiper le mode de décompensation (explosion immédiate, rumination prolongée, effondrement brutal après inhibition).

Phase 5 : Analyse interactionnelle (Watzlawick)

- Questions posées : Qui sont les protagonistes (auteur, victime, tiers) ? Quelle est la séquence communicationnelle ? Y a-t-il escalade symétrique, double contrainte, prophétie auto-réalisatrice ? Que révèle la communication non-verbale ?

- Outils mobilisés : Axiomes de Watzlawick, analyse des patterns interactionnels, observation comportementale (posture, gestuelle, micro-expressions).

- Apport : Ce niveau replace le passage à l'acte dans sa dimension relationnelle. Il montre comment les spirales interactionnelles amplifient les tensions, comment les paradoxes communicationnels piègent les protagonistes, comment l'observation du non-verbal peut révéler la montée de tension avant l'acte. Il évite l'écueil d'une analyse purement intrapsychique en intégrant le contexte relationnel immédiat.

Phase 6 : Synthèse et prédiction

- Questions posées : Comment s'articulent les cinq niveaux précédents ? Quelle est la fonction du passage à l'acte (décharge, défense, communication, maîtrise) ? Quel est le risque de récidive ? Dans quelles conditions le passage à l'acte risque-t-il de se reproduire ?

- Outils mobilisés : Intégration multi-niveaux, reconstruction de la chaîne causale, identification des facteurs déclenchants, évaluation clinique du risque.

- Apport : Ce niveau synthétise l'analyse complète. Il reconstruit le passage à l'acte comme résultante d'une trajectoire développementale (terreau), d'une structure psychique (type de décompensation), d'une dynamique pulsionnelle (énergie et sens), d'un tempérament caractériel (temporalité) et d'une escalade interactionnelle (déclencheur). Cette reconstruction permet d'évaluer le risque de récidive, d'identifier les conditions critiques, de proposer des stratégies d'intervention adaptées.

Limites

DS2C ne prédit pas avec certitude. L'être humain n'est pas une machine déterministe. Des facteurs imprévisibles (événement fortuit, rencontre, décision consciente) peuvent modifier la trajectoire. L'analyse DS2C identifie des probabilités, des vulnérabilités, des patterns, mais ne peut garantir qu'un passage à l'acte aura lieu ou non.

Les biais de l'analyste sont inévitables. Toute observation comporte une part de subjectivité, toute interprétation psychanalytique reste hypothétique. L'analyste projette ses propres schémas, son contre-transfert influence sa lecture. La transparence sur ces limites est une exigence méthodologique.

DS2C nécessite des données complètes. L'analyse ne peut se faire sans anamnèse développementale, sans observation clinique prolongée, sans éléments contextuels détaillés. Une analyse rétrospective sur dossier reste partielle et doit être présentée comme telle.

Conclusion

DS2C propose un pont entre psychocriminologie et psychanalyse, entre approche actuarielle et lecture clinique. Elle refuse le cloisonnement disciplinaire pour construire une méthode intégrative qui articule rigueur empirique et profondeur psychodynamique.

Cette double lecture permet d'évaluer les risques (facteurs développementaux quantifiables) tout en accédant au sens (dynamique psychique singulière). Elle évite le double écueil du réductionnisme scientiste (tout expliquer par des corrélations statistiques) et de l'herméneutique pure (tout expliquer par l'inconscient sans validation empirique).

DS2C s'adresse aux cliniciens confrontés à l'analyse du passage à l'acte : psychologues, psychiatres, experts judiciaires, professionnels de la protection. Elle se veut un outil opérationnel, rigoureux, mais humble dans ses prétentions. Le dialogue interdisciplinaire reste ouvert : DS2C n'a pas vocation à être un système clos, mais une méthode évolutive, enrichie par les apports de la recherche et de la pratique clinique.

La semaine prochaine, j'aborderai un cas concret...

Frantz BAGOE

Psychologue comportementaliste

Créateur de la méthode DS2C

Le meurtre en série : accident darwinien ou vestige adaptatif ?

Le 15/11/2025

Le meurtre en série : accident darwinien ou vestige adaptatif ?

La question que personne ne pose

Les criminologues classent, les psychiatres diagnostiquent, les neuroscientifiques scannent. Mais personne ne pose la question fondamentale : pourquoi cette capacité existe-t-elle dans le répertoire comportemental humain ?

La sélection naturelle est impitoyablement économe. Elle ne conserve pas de traits coûteux sans raison. Or le meurtre en série est manifestement contre-adaptatif : il expose à la capture, l'exécution, l'ostracisation totale, et compromet radicalement la reproduction. Un tueur en série capturé transmet zéro gène. Échec darwinien absolu.

Alors pourquoi ce comportement persiste-t-il, certes rare (environ 1 pour 2 millions d'individus), mais universel dans toutes les cultures humaines documentées ? Quatre hypothèses méritent examen.

Hypothèse 1 : Le byproduct pathologique

Mécanismes adaptatifs détournés

Le meurtre en série pourrait être un effet secondaire non sélectionné de traits qui, eux, furent adaptatifs :

- L'agressivité mâle compétitive

Dans l'Environnement d'Adaptation Évolutive (EAE), l'agressivité masculine était cruciale pour :

-

- La compétition intrasexuelle (accès aux femelles)

- La défense du territoire

- La prédation

- La protection du groupe

Cette agressivité est régulée par des mécanismes neurologiques précis : cortex préfrontal ventromédian (inhibition), amygdale (détection de menace), système sérotoninergique (modulation de l'impulsivité). Chez certains individus, ces régulateurs dysfonctionnent.

Neurobiologie des tueurs en série documentée :

-

- Hypométabolisme préfrontal (Raine et al., 1997)

- Réactivité amygdalienne aberrante

- Déficit d'empathie cognitive (théorie de l'esprit intacte) mais absence d'empathie affective (résonance émotionnelle)

- Polymorphisme MAO-A (gène warrior) combiné à maltraitance infantile = facteur de risque massif

- Analogie évolutionniste : l'agressivité est comme un thermostat. Réglée normalement, elle permet compétition et survie. Déréglée (combinaison génétique + environnement développemental toxique), elle produit des déviations extrêmes.

Le tueur en série serait donc un accident de régulation : le système a été construit pour une chose (compétition calibrée) mais peut, dans des conditions pathologiques, produire autre chose (prédation conspécifique).

La capacité prédatrice généralisée

Homo sapiens est un super-prédateur. Nous avons exterminé la mégafaune quaternaire, colonisé tous les continents, développé des stratégies de chasse sophistiquées (traque, embuscade, mise à mort efficace).

Cette machinerie cognitive de prédation inclut :

- Capacité à planifier sur le long terme

- Objectification de la proie (déshumanisation nécessaire)

- Insensibilité à la souffrance de la cible

- Plaisir lié à la capture réussie (récompense dopaminergique)

Normalement, cette machinerie est inhibée envers les conspécifiques par des mécanismes puissants :

- Reconnaissance des signaux de détresse (pleurs, supplications)

- Empathie affective

- Normes sociales internalisées

- Peur de la réciprocité (vengeance du groupe)

Chez le tueur en série, ces inhibiteurs sont défaillants. La machinerie prédatrice, intacte, se retourne vers des humains. Les victimes deviennent des proies. La chasse procure la même satisfaction neurochimique que la traque d'un cerf pour un chasseur-cueilleur.

Conclusion partielle : le meurtre en série n'a jamais été sélectionné positivement. C'est un bug, pas une feature. Un dérapage de systèmes conçus pour autre chose.

Hypothèse 2 : Stratégie reproductive déviante (dark triad maximisée)

Le continuum des stratégies sexuelles

La psychologie évolutionniste distingue deux grandes stratégies reproductives :

Stratégie K : investissement parental élevé, partenaires stables, peu de descendants, soins prolongés. Stratégie dominante chez Homo sapiens.

Stratégie r : maximisation du nombre d'accouplements, investissement minimal, nombreux descendants, pas de soins. Rare chez les humains mais présente dans certaines sous-populations.

Entre les deux, un continuum de stratégies mixtes. À l'extrémité pathologique de la stratégie r, on trouve la coercition sexuelle : viol, violence, manipulation.

- Le tueur en série comme stratège r déviant

Certains tueurs en série (sous-type lust principalement) présentent un profil troublant :

- Nombre élevé de victimes (tentatives "reproductives" avortées)

- Violence sexuelle systématique

- Objectification totale de la victime (partenaire réduit à support physiologique)

- Absence d'attachement, de relation, de réciprocité

- Compulsion répétitive (incapacité à satiation)

Interprétation évolutionniste hérétique : et si c'était une stratégie r pathologiquement désinhibée ? Le viol comme tentative de transmission génétique par coercition est documenté chez plusieurs espèces. Chez les humains, c'est une stratégie ultra-minoritaire, réprimée violemment, mais elle existe.

Le tueur en série sexuel serait alors un individu :

- À très faible statut social (accès nul aux partenaires par voie normale)

- Incapable de compétition intrasexuelle conventionnelle

- Privé de toute ressource attractive (ressources matérielles, statut, charisme)

- Dont les inhibiteurs neurologiques/sociaux ont échoué

- Qui bascule dans la coercition extrême comme dernière "tentative" reproductive

Évidemment, le meurtre sabote cette "stratégie" : une victime morte ne transmet rien. Mais le système motivationnel sous-jacent pourrait être une version détraquée du mating effort (effort d'accouplement).

- Dark Triad et fitness reproductive

Les traits de personnalité Dark Triad (narcissisme, machiavélisme, psychopathie) sont faiblement mais positivement corrélés avec le succès reproductif à court terme dans certaines études (Jonason et al., 2009).

Pourquoi ? Parce qu'ils favorisent :

- Manipulation sociale efficace

- Extraction de ressources

- Multiplication des partenaires sexuels

- Désengagement rapide (pas d'investissement parental)

Mais : au-delà d'un certain seuil, ces traits deviennent contre-productifs. La psychopathie complète (comme chez les tueurs en série) entraîne incarcération ou mort violente. C'est le principe de l'inverted U-curve : un peu de machiavélisme peut être adaptatif, trop est désastreux.

Le tueur en série serait situé au-delà du seuil viable sur ce continuum. Un Dark Triad poussé si loin qu'il s'auto-détruit.

Objection majeure : cette "stratégie" ne fonctionne pas. Les tueurs en série ont une fitness reproductive proche de zéro. Donc ce n'est PAS une adaptation, plutôt un misfiring d'un système de coercition sexuelle qui, à dose modérée, a pu être marginalement efficace dans certains contextes ancestraux (guerre, raids, contextes d'effondrement social).

Hypothèse 3 : Inadaptation environnementale (mismatch évolutionniste)

Le cerveau paléolithique dans la modernité

Notre neurobiologie s'est forgée pendant 2 millions d'années de vie en petits groupes de chasseurs-cueilleurs (50-150 individus). Les pressions de sélection de cette époque ont sculpté nos circuits comportementaux.

Mécanismes régulateurs ancestraux du meurtre conspécifique :

1. Visibilité totale : dans un groupe de 80 personnes, impossible de cacher un meurtre. Détection immédiate.

2. Ostracisation rapide : un individu dangereux était expulsé ou exécuté. Pas de prison, pas de procédure. Justice tribale immédiate.

3. Coût de réputation : tuer un membre du groupe détruisait instantanément le capital social de l'agresseur, compromettant ses chances reproductives.

4. Vengeance de sang : la famille de la victime vengeait le mort. Dissuasion puissante.

5. Rareté de l'anonymat : tout le monde connaît tout le monde. Pas de victimes "étrangères" disponibles.

Ces mécanismes ne fonctionnent plus dans les sociétés modernes :

- Anonymat urbain : possibilité de cibler des inconnus, de se déplacer sans être reconnu.

- Délai de justice : entre le crime et la sanction (si elle arrive), des années peuvent passer.

- Absence de régulation tribale : personne ne vous expulse immédiatement du groupe social.

- Mobilité géographique : possibilité de fuir, de changer de territoire.

- Densité de population : réservoir quasi-illimité de victimes potentielles.

Le meurtre en série est un phénomène moderne (première documentation au 19e siècle, explosion au 20ème). Pourquoi ? Parce que les conditions environnementales qui le rendaient impossible ancestralement ont disparu.

L'hypothèse du mismatch toxique

Le tueur en série serait un individu dont :

1. La régulation neurobiologique de l'agressivité est défaillante (génétique + trauma développemental)

2. Cette défaillance aurait été neutralisée dans l'Environnement d’Adaptation Evolutive (contexte écologique et social ancestral) par les mécanismes sociaux (ostracisation immédiate, exécution)

3. Mais dans l'environnement moderne, ces freins externes n'existent plus

4. L'individu pathologique peut donc exprimer pleinement sa dysfonction sans régulation sociale efficace

Analogie : une voiture sans freins sur terrain plat (EAE) ne cause pas d'accident. La même voiture sur autoroute (modernité) est mortelle.

Le meurtre en série ne serait donc pas une adaptation mais une pathologie rendue possible par l'inadéquation entre notre cerveau archaïque et notre environnement récent.

Cela expliquerait :

- Sa rareté (la pathologie de base reste rare)

- Son émergence moderne (l'environnement permissif est récent)

- Sa présence transculturelle (toutes les sociétés modernes présentent ce mismatch)

Hypothèse 4 : Pathologie du statut et monopolisation reproductive

Compétition intrasexuelle et hiérarchie

Chez les primates sociaux, que nous sommes, l'accès à la reproduction est inégalement distribué. Les mâles de haut rang monopolisent l'accès aux femelles. Les mâles de bas rang ont une fitness reproductive drastiquement réduite.

Mécanismes adaptatifs pour les mâles de bas rang :

- Tentatives furtives d'accouplement

- Formation de coalitions pour renverser le dominant

- Migration vers un autre groupe

- Attente patiente d'une opportunité

Mais : que se passe-t-il quand ces stratégies alternatives échouent toutes ? Quand un mâle se trouve dans une impasse reproductive totale ?

- Le désespoir reproductif

Données troublantes chez les tueurs en série :

- Majorité écrasante de mâles (>90%)

- Faible attractivité (physique, sociale, économique)

- Échecs répétés dans les relations amoureuses/sexuelles

- Sentiment d'humiliation, d'invisibilité sociale

- Rage narcissique contre les femmes (représentantes du rejet)

Mécanisme hypothétique :

1. L'individu perçoit (souvent correctement) qu'il est exclu de la compétition reproductive normale.

2. Son système motivationnel reproductif (dopaminergique, testostérone-dépendant) reste actif, créant une frustration massive.

3. Les circuits de dominance masculine, incapables de s'exprimer normalement, se déforment.

4. La violence devient un substitut pathologique à l'expression de la dominance sexuelle.

5. Le meurtre en série représente une tentative démente de réaffirmer une puissance qui n'existe pas socialement.

Les victimes sont souvent :

- Des femmes jeunes, sexuellement attractives (représentantes de ce qui est inaccessible)

- Des personnes socialement vulnérables : dominance possible

Interprétation darwinienne brutale : le tueur en série est un perdant génétique (faible fitness) qui exprime sa rage d'exclusion par la seule forme de domination qui lui reste accessible : la destruction.

Ce n'est PAS une stratégie adaptative (elle ne transmet aucun gène). C'est une réaction pathologique à l'échec adaptatif. Un court-circuit motivationnel.

- Comparaison inter-espèces

Chez certaines espèces, les mâles exclus de la reproduction présentent des comportements aberrants :

- Infanticide chez les lions (tuer les petits du mâle dominant)

- Violence contre les femelles chez les orangs-outans

- Auto-destruction chez certains rongeurs (syndrome du "behavioral sink")

Le meurtre en série humain pourrait être notre version de ce désespoir biologique : quand l'impératif reproductif rencontre une impossibilité structurelle, le système se détraque.

Synthèse : un faisceau de dysfonctions convergentes

Aucune de ces quatre hypothèses ne suffit seule. La réalité est probablement un enchevêtrement :

Niveau 1 : Substrat neurobiologique

- Dysfonction préfrontale (inhibition défaillante)

- Hypersensibilité aux signaux de menace/humiliation

- Déficit d'empathie affective

- Système de récompense déréglé (dopamine)

Niveau 2 : Développement pathologique

- Trauma précoce (majorité des tueurs en série ont subi maltraitance/négligence)

- Échec d'attachement sécure

- Construction d'une personnalité psychopathique ou limite

- Fantasmatique sadique progressivement renforcée

Niveau 3 : Positionnement social

- Échec de compétition intrasexuelle

- Exclusion reproductive

- Statut social très faible

- Rage narcissique

Niveau 4 : Contexte environnemental

- Anonymat urbain

- Disparition des mécanismes régulateurs tribaux

- Disponibilité de victimes isolées

- Délai de justice

Le meurtre en série émerge quand ces quatre niveaux s'alignent : un cerveau dysfonctionnel, un développement catastrophique, une exclusion sociale/reproductive, dans un environnement qui ne régule plus.

Conclusion : le monstre comme révélateur

Le tueur en série n'est pas un alien. C'est un extrême pathologique de processus qui existent en chacun de nous :

- Capacité d'agression

- Compétition pour les ressources reproductives

- Objectification temporaire d'autrui

- Fantasmes de dominance

Chez la plupart, ces processus sont régulés par :

- Neurobiologie fonctionnelle

- Socialisation réussie

- Empathie affective

- Coût social dissuasif

- Alternatives adaptatives disponibles

Chez le tueur en série, tous les régulateurs ont échoué simultanément. Ce n'est pas une espèce à part, c'est nous-mêmes quand tous les fusibles ont sauté.

La leçon darwinienne : l'évolution ne produit pas de solutions parfaites, seulement des compromis viables. Le meurtre en série est le prix statistique que notre espèce paie pour avoir des systèmes d'agressivité, de compétition reproductive, et de prédation.

Ces systèmes sont globalement adaptatifs. Mais dans une infime minorité de cas (combinaison génétique malheureuse + environnement développemental toxique + contexte social pathogène + modernité anomique), ils produisent des monstres.

Le monstre ne vient pas d'ailleurs. Il est l'ombre portée de notre propre architecture évolutive.

Darwin nous enseigne que rien en biologie n'a de sens sauf à la lumière de l'évolution. Le meurtre en série n'échappe pas à cette règle : c'est un accident darwinien, pas un dessein, mais un accident profondément révélateur de ce que nous sommes.

Taxonomie des tueurs en série

Le 08/11/2025

Echec épistémologique d'un champ athéorique

Le fantasme classificatoire

La criminologie moderne, particulièrement anglo-saxonne, s'est évertuée depuis quarante ans à catégoriser les tueurs en série avec l'espoir naïf qu'une bonne taxonomie révélerait la nature profonde du phénomène.

Trois approches dominent : Holmes & DeBurger (1988), David Canter (années 1990), et la position évolutive du FBI. Chacune échoue différemment, et cet échec nous renseigne davantage sur les limites de la pensée classificatoire que sur l'objet étudié.

Holmes & DeBurger : la tentation phénoménologique

Ronald Holmes et James DeBurger proposent en 1988 une typologie quadripartite basée sur la « motivation inférée du tueur :

- Le Visionnaire tue sous l'impulsion de voix, d'hallucinations, d'injonctions divines ou démoniaques. Break psychotique patent, structure délirantielle. Désorganisation comportementale majeure.

- Le Missionnaire possède une pseudo-rationalité : éliminer les prostituées, les homosexuels, les "parasites sociaux". Pas de psychose, mais rigidité idéologique extrême. L'acte est "nécessaire", pas jouissif.

- L'Hédoniste tue pour le plaisir, subdivisé en trois sous-types :

- Lust : gratification sexuelle directe

- Thrill : excitation, frisson, chasse

- Comfort : gain matériel (assurances, héritages)

- Le Dominateur cherche le contrôle absolu sur sa victime. Torture prolongée, humiliation, réduction à l'objet. La mort n'est que l'aboutissement regrettable de la domination totale.

Critique structurale

Ce modèle souffre d'un vice circulaire fondamental : on infère la motivation du comportement observé, puis on classe selon cette motivation inférée. Le raisonnement se mord la queue. Comment distinguer empiriquement un hédoniste-thrill d'un dominateur ? Les deux torturent, les deux prolongent, les deux jouissent du contrôle.

L'échantillon (110 cas environ) ne permet aucune validation statistique robuste. Plus grave : les catégories se chevauchent constamment. Un dominateur EST nécessairement hédoniste. Un missionnaire peut éprouver du thrill. La typologie ne découpe pas le réel, elle le quadrille arbitrairement.

Biais rétrospectif massif

Connaissant l'issue et les déclarations post-capture, on "trouve" facilement la motivation. Mais ce modèle n'a aucun pouvoir prédictif prospectif. C'est de l'herméneutique criminologique déguisée en science.

Plasticité ignorée

Un même individu peut passer d'un registre à l'autre selon les opportunités, l'évolution de sa pathologie, les contingences situationnelles. BTK était missionnaire au début (éliminer des familles "idéales" par jalousie), hédoniste-lust ensuite, dominateur toujours. Quelle est sa "vraie" catégorie ?

Intérêt résiduel

Utile comme heuristique grossière pour initier une réflexion, rien de plus. En pédagogie, peut-être. En investigation, dangereux : risque de biais de confirmation ("il doit être visionnaire, cherchons des signes de psychose").

David Canter : le behaviorisme statistique

David Canter, psychologue environnemental britannique, adopte une approche radicalement différente dans les années 1990. Pas de spéculation motivationnelle. Uniquement des variables comportementales observables, analysées statistiquement sur 100 tueurs britanniques via Smallest Space Analysis (analyse multidimensionnelle).

Les dimensions canteriennes

Canter refuse les types discrets. Il propose des continuums :

- Dimension 1 : Expressif vs Instrumental

- Expressif : violence excessive, mutilations, rage manifeste, désorganisation émotionnelle, overkill, acharnement post-mortem. Le crime exprime un affect débordant.

- Instrumental : violence minimale nécessaire, planification, froideur, dissimulation du corps, nettoyage de la scène. Le crime est un moyen, pas une fin émotionnelle.

- Dimension 2 : Conservateur vs Explorateur (cognitive)

- Conservateur : zone géographique restreinte, routines rigides, victimes du voisinage, territorialité, faible mobilité.

- Explorateur : mobilité élevée, adaptation, nouveaux territoires, victimes éloignées du domicile, flexibilité opportuniste.

Ces dimensions sont « orthogonales » : on peut être expressif-conservateur (rage locale) ou instrumental-explorateur (tueur itinérant froid).

Forces méthodologiques

Empirisme rigoureux. Données observables, reproductibles, mesurables. Pas d'inférence psychologique hasardeuse. Le modèle est prédictif pour le Geographic Profiling : un conservateur-expressif opérera probablement près de chez lui dans un rayon de 2-3 km.

Compatible avec une épistémologie behavioriste stricte : si on ne peut pas l'observer sur la scène de crime, on ne le modélise pas.

Limites épistémologiques

- Réductionnisme statistique : la singularité du cas disparaît dans les moyennes. Un tueur n'est jamais réductible à ses coordonnées sur deux axes.

- Athéorique : Canter décrit des patterns sans les expliquer. POURQUOI existe-t-il des expressifs et des instrumentaux ? Quelle étiologie développementale ? Quelle économie pulsionnelle ? Silence total.

- Culturellement situé : échantillon britannique, contexte légal et social spécifique. La généralisation aux USA ou ailleurs reste douteuse.

En termes Le-Senniens, Canter cherche les "caractères" (au sens caractérologie) mais sans théorie de la personnalité. C'est de la cartographie sans géologie. On sait où sont les montagnes, pas pourquoi elles sont là.

Le FBI : de l'enthousiasme typologique au pragmatisme radical

Phase 1 (1970s-80s) : l'âge d'or des profilers

Robert Ressler, John Douglas, Roy Hazelwood du Behavioral Science Unit lancent le Criminal Personality Research Project. Ils interviewent 36 tueurs en série (Bundy, Kemper, Gacy...) et forgent la dichotomie célèbre :

- Organisé : QI élevé, planification, contrôle de la scène, dissimulation du corps, socialement compétent, suit l'affaire dans les médias.

- Désorganisé : QI faible, impulsif, scène chaotique, corps abandonné, isolement social, pas de suivi médiatique.

Opérationnel, médiatique, séduisant. Adopté massivement par les départements de police. Un succès de communication criminologique.

Phase 2 (1990s) : la critique empirique

David Canter démontre que 75% des scènes de crime présentent des éléments des DEUX catégories. La dichotomie ne reflète pas un "type" de tueur mais plutôt :

- L'évolution dans la série (début désorganisé, apprentissage, devenir organisé)

- Les variations situationnelles (victime résiste = désorganisation)

- La séquence temporelle (planification organisée, exécution émotionnelle désorganisée)

Exemple paradigmatique : BTK (Dennis Rader). Planification obsessionnelle (organisé), mais lors du passage à l'acte, perte de contrôle émotionnelle, jouissance prolongée, désordre (désorganisé). Quelle est sa "vraie" nature ?

La dichotomie est un artefact classificatoire qui simplifie abusivement une réalité continue et contextuelle.

Phase 3 (2005-aujourd'hui) : l'abandon des typologies

En 2005, Robert Morton et Mark Hilts publient pour le FBI un rapport sévère : les typologies sont "artificielles et contre-productives". Position officielle actuelle du BAU (Behavioral Analysis Unit) :

- Principes directeurs

- Refus des catégories a priori. Chaque cas est analysé inductivement, sans grille préétablie.

- Focus sur les comportements observables uniquement :

- Modus operandi (MO) : techniques utilisées, évoluent avec l'expérience

- Signature : éléments psychologiquement nécessaires, stables, liés à la gratification

- Contrôle de la victime (verbal, physique, chimique)

- Niveau de risque pris

- Temps passé sur la scène

- Comportement post-offense

- Pas de profil psychologique spéculatif. Trop aléatoire, juridiquement fragile, scientifiquement invérifiable.

- Pragmatisme investigatif : ce qui n'aide pas à identifier ou capturer le suspect est écarté.

Lecture Watzlawickienne : les typologies créent ce qu'elles décrivent

Le FBI a compris, probablement sans le conceptualiser ainsi, un principe constructiviste fondamental : les classifications ne décrivent pas une réalité préexistante, elles la construisent.

- Effets circulaires observés

- Les interrogatoires biaisés ("Vous êtes organisé, n'est-ce pas ?") obtiennent des réponses conformes.

- Les médias reproduisent les catégories, créant des scripts culturels.

- Les criminels eux-mêmes se catégorisent, adoptent l'identité proposée, agissent en conséquence (effet copycat raffiné).

- Les enquêteurs cherchent des indices confirmant leur hypothèse typologique initiale (biais de confirmation).

- La prophétie autoréalisatrice en action. Les tueurs "organisés" existent parce qu'on a inventé cette catégorie et qu'elle circule dans l'imaginaire collectif.

- Le FBI a fait son épistémologie pragmatique à la Peirce : si ça n'a pas d'effet pratique différentiel, c'est une distinction vide. Et les typologies n'en avaient plus.

Constat d'échec : l'absence criante de théorie

Ces trois approches partagent un vide théorique abyssal concernant :

- L'étiologie développementale : Que s'est-il passé dans l'enfance, l'adolescence ? Quelle trajectoire d'attachement ? Quels traumas séquentiels ? Quelle construction de la mentalisation ? Bergeret aurait des choses à dire sur les états-limites et les structures psychotiques, mais personne ne l'invite dans ce champ.

- La neurobiologie : Anomalies préfrontales, dysrégulation sérotoninergique, hypersensibilité amygdalienne, déficit d'empathie cognitive vs affective. Données massives ignorées.

- L'économie pulsionnelle : Quel rapport à la pulsion de mort ? Quelle défaillance du Surmoi ? Quelle jouissance spécifique ? Le meurtre en série n'est pas un comportement, c'est une solution psychique à une problématique interne. Personne ne le traite comme tel.

- La fonction adaptative darwinienne : pourquoi ce répertoire comportemental existe-t-il dans l'espèce humaine ? Quelle pression de sélection, quelle niche écologique, quelle stratégie reproductive aberrante ?

On cartographie des surfaces sans explorer les profondeurs. C'est de la criminologie plate.

Vers une approche intégrative

Les taxonomies ont échoué parce qu'elles confondent « description » et « explication ». Holmes & DeBurger spéculent sans rigueur. Canter mesure sans théoriser. Le FBI observe sans interpréter.

Une approche authentiquement scientifique devrait :

1. Ancrer l'analyse dans une théorie développementale robuste (attachement, trauma, construction de la personnalité).

2. Intégrer les données neurobiologiques disponibles, sans réductionnisme.

3. Penser la fonction adaptative du comportement, même aberrant, dans une perspective évolutionniste.

4. Reconnaître la construction sociale du phénomène (Watzlawick) sans tomber dans le relativisme.

5. Accepter la singularité irréductible de chaque cas, tout en cherchant des patterns généralisables.

Ce champ reste un désert théorique. Les tueurs en série continuent d'être traités comme des curiosités à classer plutôt que comme des révélateurs de processus psychopathologiques fondamentaux.

Le prochain article abordera précisément ce qui manque : l'angle darwinien. Pourquoi l'évolution a-t-elle permis qu'existe dans le répertoire comportemental humain cette capacité au meurtre en série ? Quelle est sa fonction, son coût, sa niche écologique ? Qu'est-ce que cela révèle de notre espèce ?

Sources :

Holmes, R. M., & DeBurger, J. (1988). Serial Murder. Sage Publications.

Ressler, R. K., Burgess, A. W., & Douglas, J. E. (1988). Sexual Homicide: Patterns and Motives. Lexington Books.

Canter, D., & Wentink, N. (2004). "An empirical test of Holmes and Holmes's serial murder typology". Criminal Justice and Behavior, 31(4), 489-515.

Canter, D. (1994). Criminal Shadows. HarperCollins. (Vulgarisation de ses travaux)

Canter, D., & Youngs, D. (2009). Investigative Psychology : Offender Profiling and the Analysis of Criminal Action. Wiley.

Morton, R. J., & Hilts, M. A. (Eds.). (2005). Serial Murder: Multi-Disciplinary Perspectives for Investigators. Behavioral Analysis Unit, FBI.

Raine, A., Buchsbaum, M., & LaCasse, L. (1997). "Brain abnormalities in murderers indicated by positron emission tomography". Biological Psychiatry, 42(6), 495-508.

Raine, A. (2013). The Anatomy of Violence : The Biological Roots of Crime. Pantheon. (Synthèse accessible)

Cleckley, H. (1941). The Mask of Sanity. Mosby.

L'Amour à tout prix ?

Le 01/11/2025

Anatomie de l'idéalisation narcissique pathologique

Quand l'amour devient tyrannie

« Je ne peux pas vivre sans toi. » Cette phrase, qui semble exprimer l'intensité d'un sentiment amoureux, révèle parfois une tout autre réalité : celle d'une dépendance narcissique où l'autre n'existe que comme prothèse psychique. L'idéalisation pathologique de l'objet n'est pas l'amour — c'est son ersatz, sa contrefaçon économique. Elle procède d'une confusion fondamentale : ce que le sujet prend pour de l'amour n'est qu'un investissement massif visant à combler une béance narcissique primitive.

Cette dynamique, que Freud identifiait dès 1914 dans « Pour introduire le narcissisme », pose une question centrale : comment distinguer l'investissement libidinal d'objet authentique de sa version pathologique, où l'autre devient le réceptacle projeté de ce que le sujet ne peut tolérer en lui-même ? L'idéalisation narcissique pathologique n'est pas un excès d'amour — c'est son impossibilité.

Genèse structurale : Les racines du mirage

Le narcissisme primaire et ses avatars

Pour comprendre l'idéalisation pathologique, il faut remonter à l'économie narcissique primitive. Le narcissisme primaire, état mythique de complétude originaire, reste un fantasme organisateur pour tout sujet. Mais chez certains, la blessure narcissique précoce — liée à une carence d'investissement maternel suffisamment bon, pour parler comme Winnicott, ou à une défaillance des fonctions pare-excitantes — laisse une cicatrice béante.

Le processus normal dans des circonstances optimales de l’enfance se déroule de la façon suivante : l’enfant éprouve peu à peu une déception devant l’objet idéalisé (qui est le parent idéalisé) à mesure que l’évaluation qu’il en fait devient plus réaliste. L’enfant se rend compte des failles du parent. Il se produit alors un retrait des investissements narcissiques envers ce parent idéalisé et leur intériorisation se fait progressivement pour mener à l’acquisition de structures psychologiques permanentes qui continuent, à l’intérieur de soi, les fonctions auparavant exercées par le fameux parent idéalisé.

Mais cette intériorisation n’aura pas lieu si la perte de l’objet (le parent idéalisé) a été traumatique. L’enfant n’acquiert pas la structure interne nécessaire et son psychisme reste fixé à cette étape traumatique et tout au long de sa vie, son psychisme sera dépendant d’autres personnes (idéalisées a priori) en tant que substituts des fragments absents du parent idéalisé disparu.

Bergeret décrit avec précision comment cette faille précoce empêche la constitution d'un Moi suffisamment solide. Le sujet reste alors fixé à une économie narcissique archaïque, où la différenciation Moi/non-Moi demeure fragile. L'autre n'est pas reconnu dans son altérité : il n'existe que comme prolongement fantasmé du Moi, support d'une projection massive.

L'échec de la triangulation œdipienne

L'Œdipe, lorsqu'il est traversé pathologiquement, laisse le sujet captif d'une relation duelle fusionnelle. La fonction paternelle — qui devrait opérer la séparation d'avec l'objet primaire et introduire la castration symbolique — échoue à s'installer. Le tiers manque, l’altérité manque. L’enfant cherche désespérément dans chaque relation à reconstituer cette unité perdue.