- Accueil

- Blog

Blog

L'heure de naissance influence-t-elle le rythme quotidien ?

Le 24/04/2021

Quelle influence l’heure de naissance a-t-elle sur le rythme quotidien d’une personne ?

Contribuez en répondant de façon anonyme à ce court questionnaire. Pas de genre, pas de limite d’âge.

Lien ci-dessous :

https://forms.gle/gua6x7TkNPrK2AcE6

Le 12/04/2021

Pour certaines personnes, les relations sociales ne sont pas choses faciles. Nous n’avons pas tous la même expérience, nous ne recevons pas non plus la même éducation et surtout, nous ne développons pas les mêmes stratégies adaptatives.

Lorsque nous devons intégrer une nouvelle équipe (sportive, professionnelle, amis…), nous devons faire des efforts cognitifs mi-conscients pour identifier et communiquer sur les mêmes codes de communication. Les individus de caractère bienveillant et sensible peuvent surréagir en positif ou en négatif s’ils pensent que leur intégration est difficile. Surtout si les autres individus ne se montrent pas très coopératifs et qu’ils ne verbalisent pas sincèrement leurs reproches.

Surréagir en négatif est tout simplement adopter une attitude de confrontation, sans consensus, sans vouloir dialoguer. C’est aussi amplifier les traits qui sont identifiés comme différents du groupe ou au contraire singer les comportements reconnus par le groupe.

Surréagir en positif est au contraire vouloir se dévoiler en toute transparence en misant sur la bonne intention du groupe.

Cependant, aujourd’hui, la société se trouve dans une logique où la confrontation bienveillante de points de vue différents est impossible. C’est une société d’égo, d’hyper narcissisme, de défiance envers celui qui ne partage pas les mêmes valeurs.

“Quand le déclin paraît inéluctable, la résignation prend le pas sur l’espérance. Lorsqu’on ne croit plus le progrès possible, chaque changement prend la direction du pire, chaque compromis est forcément une dépossession, et ce que gagnent les uns est nécessairement pris aux autres. (...) Un groupe social peut vouloir faire perdurer le conflit et refuser toute tentative de résolution, notamment parce que l’identification d’un ennemi lui permet de renforcer son identité” (Chloé Morin, “Le populisme au secours de la démocratie ?”).

Qu’est-ce qui fait l’inclusion ?

Il m’apparaît important d’éviter de confondre familiarité et confiance décidée. La familiarité est un haut degré de simplicité, d’intimité, dans les relations sociales ou dans les rapports particuliers qui unissent des personnes non apparentées (cnrtl - centre national de ressources textuelles et lexicales). La confiance décidée est une solution aux problèmes spécifiques posés par le risque (cairn).

Lorsque nous sommes enfants, nous débarquons dans un monde dans lequel nous devons faire des distinctions. Ce qui induit que nous devons nous situer par rapport à cette distinction. De quel côté nous situons-nous ? Pour indiquer ce que nous voulons dire, nous poussons la distinction, nous la développons, nous l’affinons pour distinguer ce qui est familier et ce qui ne l’est pas.

Quelle est la distinction entre une confiance assurée et une confiance décidée ?

Les deux concepts font référence à des attentes qui peuvent être déçues.

Pour la confiance assurée, vous pariez que vos attentes ne seront pas déçues, que la voiture que vous venez d’acheter ne tombera pas en panne, que la télévision 4K a la meilleure définition du marché. Au cas où vous seriez déçu, vous en attribueriez la cause à des éléments extérieurs. L’alternative est de vivre dans un état d’incertitude permanente et de renoncer à vos attentes sans avoir rien d’autre à mettre à leur place. Vivre sans risque.

Pour la confiance décidée, elle requiert un engagement préalable et l’évaluation d’un risque réel avec des dommages possibles plus importants que l’avantage recherché (Deutsch, 1958 ; 1962, p. 302 sq.). Par exemple, je décide de confier un secret intime à une personne sans être certain qu’elle tienne sa langue ; j’achète une voiture bon marché à un particulier sans être certain que le kilométrage affiché est le bon. Si vous êtes déçu, vous en serez la cause.

La distinction entre confiance assurée et confiance décidée dépend ainsi de la perception et de l’attribution. “Si vous n’envisagez pas d’alternatives, vous êtes dans une situation de confiance assurée. Si vous choisissez une action de préférence à d’autres, en dépit de la possibilité d’être déçu par l’action des autres, vous définissez la situation comme une situation de confiance décidée” (cairn).

Le développement de ce type de confiance (et de méfiance) dépend de l’environnement, de l'état physique, des ressources attentionnelles (disponibilité cognitives), de l’éducation ou encore de l’expérience personnelle. C'est également le cas lorsque nous choisissons un type de réaction plutôt qu'un autre. Le choix dépend de la façon dont nous percevons notre positionnement et ce que nous imaginons être le plus à même de protéger nos ressources.

L’inclusion grâce au symbole ?

“Les symboles présupposent la différence entre le familier et le non familier et ils opèrent de façon telle qu’ils permettent à cette différence de rentrer dans le familier. En d’autres termes, les symboles représentent la distinction entre le familier et le non familier à l’intérieur du monde familier. Ils sont les formes de l’autoréférence utilisant celle de la forme” (cairn).

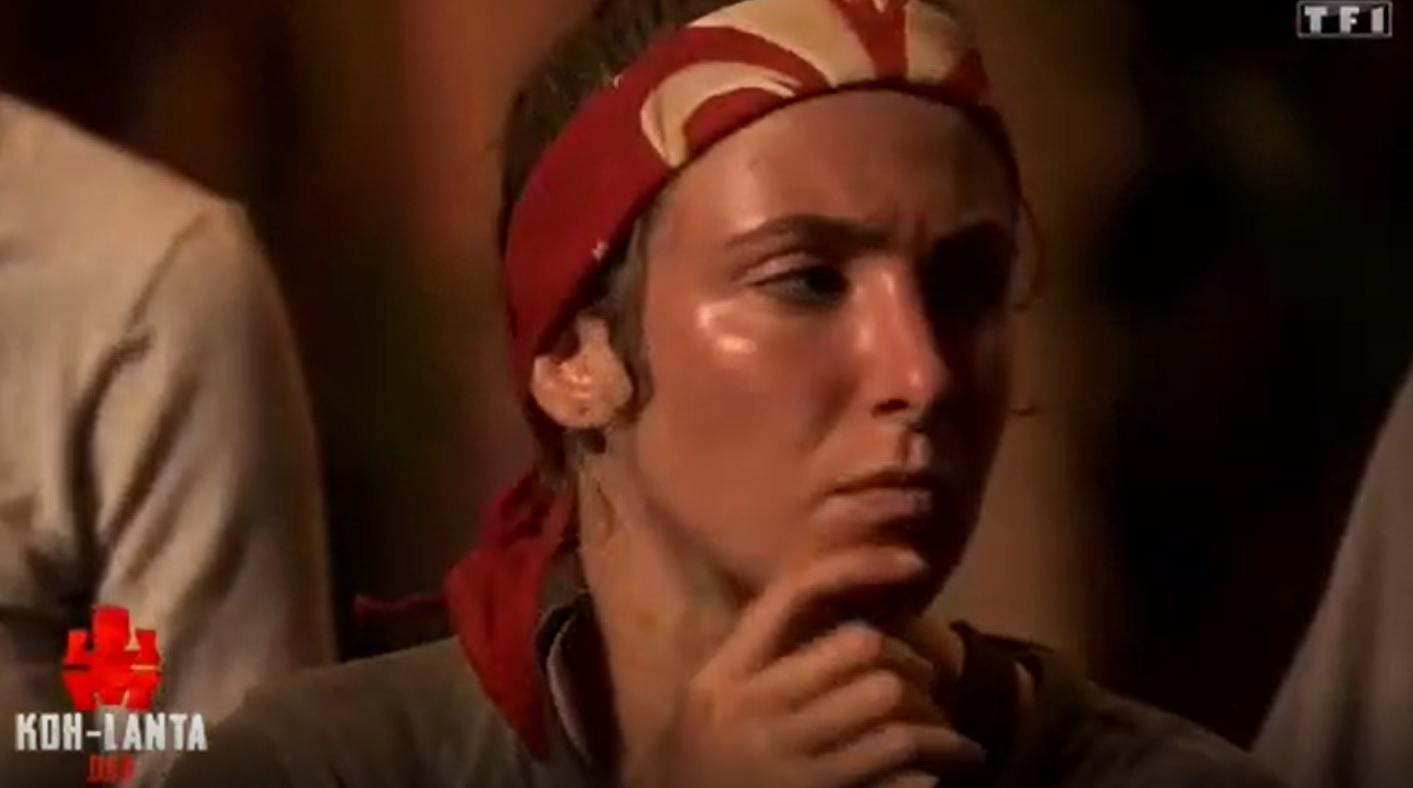

Le malheureux exemple de Candice - cf Koh Lanta 2021 - qui a voulu établir une relation de confiance avec deux de ses coéquipiers, en leur dévoilant sa trouvaille : le collier d’immunité. Se sentant en difficulté au sein de son inclusion dans le groupe, elle a misé sur les risques encourus si elle confiait son secret. Loupé ! Pourquoi ? Parce qu’elle a abattu ses cartes sans préalable, de façon tout à fait candide, voire naïve. Elle a mal évalué les options qui pouvaient la rapprocher du groupe. Peut-être aurait-elle dû faire une introspection, une analyse des différentes situations et certainement qu’elle aurait ajusté certains de ses comportements. Alors, elle ne se serait pas fait éliminer du jeu, trahie par ses deux coéquipiers...

Réf. : “Confiance et inclusion” (Confiance et familiarite | Cairn.info)

Le 28/02/2021

J’ai souhaité faire un focus sur ce geste que j’ai souvent vu, effectué par un homme sur une femme, dans la rue. J’ai souvenir d’avoir observé un couple, il y a quelques années, qui marchait dans la rue. J’ai eu le sentiment, l’intuition très forte que l’homme avait une relation d’emprise sur sa femme. La main de l’homme maintenait fermement le bras de sa compagne qui semblait apeurée et ça m’a tellement interpellé que j’ai voulu aller en savoir davantage… sauf que sans événement, sans heurt, sans incident, c'eût été un non sens voire dangereux.

Sauf que cette intuition - selon laquelle la préhension plus ou moins ferme transmet un message négatif, une relation d’emprise - ne m’a jamais quitté. Ainsi, lorsque j’ai vu cette photo, il m’a semblé évident d’aller au bout de ma démarche et d’en avoir le cœur net. Pas seulement dans l’objectif de confirmer mon intuition, mais pour pouvoir avertir les femmes qu’un homme qui vous maintient de la sorte peut être violent selon les circonstances.

Si vous avez cela en tête, vous pouvez agir sur votre relation suffisamment en amont pour annihiler toute velléité de violence. Un ton qui monte, un mot injurieux, un geste violent mais non dirigé contre vous, une volonté de tout maîtriser, de vous placer dans une position d’infériorité… sont des signes précurseurs.

Mais qui sont ces hommes ?

Avant de rentrer dans le vif du sujet, je cite Holtzworth-Munroe & Stuart (“typologie of males batterers : three subtypes and the differences among them” - Psychological bulletin 116 (3), 476, 1994) : “la première [des 3 catégories d’hommes] identifie des hommes violents seulement dans leur famille, soit envers la conjointe ou les enfants. On y observe une variation de la fréquence et de la sévérité et l’abus psychologique est le plus souvent rencontré. Ces hommes ont très rarement des antécédents judiciaires, ils peuvent éprouver des problèmes d’adaptation se manifestant par des difficultés à gérer leur colère, des symptômes dépressifs, des problèmes de consommation d’alcool ou de drogue et ils peuvent avoir une personnalité passive ou dépendante.”

Le rapport Coutanceau de 2006 (p10) se fait plus précis et technique en exposant les 3 profils suivants :

- le 1er est immature et névrotique dans le spectre de la normalité,

- le 2nd est mal structuré avec des fragilités diverses : instabilité, agressivité, aspect dysharmonique du caractère, problématique de jalousie ou de peur de la perte,

- Le 3ème est plutôt paranoïaque et mégalomaniaque.

On ne choisit pas son conjoint par hasard. “Le phénomène de violences conjugales interroge plus largement les places et positions prises par les partenaires du couple. Le couple est en effet le résultat de deux parcours de vie singuliers et l’union des deux individus témoigne toujours d’une succession de choix en lien avec l’histoire et la situation de chaque partenaire” (“Etude des dynamiques violentes conjugales et de la trajectoire de vie du couple auteur/victime de violence conjugale”, Université de Toulouse Jean-Jaurès).

Que ce soit pour l’auteur ou la victime, leur parcours de vie est toujours teinté de violence traumatique, qu’elle soit intrafamiliale, carence affective et éducative…

Les auteurs de violence ont un défaut de reconnaissance de l’altérité, de responsabilisation et une méconnaissance de leurs propres émotions : terrain fertile pour la frustration qu’ils ne savent pas gérer.

Voici le profil à différents degrés :

- Conso quotidienne d'alcool (même 1 seul verre),

- Difficultées à gérer la frustration,

- Impulsivité,

- Histoire familiale des 6 premières années (voire au-delà),

- Pensée construite sur l'hyper possession,

- Individu qui veut tout contrôler, gérer (sauf les taches dévolue à la femme),

- Egocentrique,

- Dévalorise l'autre,

- Dénigre,

- Absence d'empathie,

- Absence de réflexivité,

- Absence de remise en question quelque soit le sujet,

- Gestes intra familiaux de préhension avec force.

Les formes de violences conjugales (réf. Institut National de Santé Publique du Québec)

La violence conjugale revêt plusieurs formes : violence psychologique, verbale, physique, sexuelle et économique. Toutes ces formes sont utilisées pour contrôler la victime.

Violence psychologique : dévalorisation de l'autre, attitudes et propos méprisants, chantages et menaces implicites ou explicites, contrôle des sorties et des fréquentations, violence sur les objets et les animaux.

Violence verbale : sarcasmes, insultes, hurlements, propos dégradants et humiliants, ordres intimés brutalement.

Violence physique : coups et bousculades, exercer une contrainte physique.

Violence sexuelle : agressions et attouchements, imposition d'actes dégradants ou de pratiques sexuelles non désirées, harcèlement, intimidation, manipulation ou brutalité en vue d'une relation sexuelle non consentie, dénigrement sexuel.

Violence économique : privation ou contrôle des ressources financières et matérielles, contrôle et surveillance des activités, dépense excessive qui met en péril le budget familial.

Et ce geste alors ?

Il s’agit d’une main (masculine presqu’exclusivement !) qui vient se poser avec plus ou moins de pression, de fermeté contre le haut du bras du partenaire (biceps et triceps), de telle sorte que ce geste crée une sorte de coercition inconsciente voire consciente.

63 personnes ont eu la gentillesse de répondre au questionnaire. Je vous remercie grandement pour cela.

60% des personnes rapportent que leur conjoint a déjà eu ce geste avec elle ou une autre personne, dans un contexte familial ou intime. Ce geste s’avère être donc commun à une majorité de couple.

Ce geste est qualifié de protecteur à 40% et de possessif à 38%. C’est intéressant de constater cette difficulté à caractériser le geste. “Protecteur” est une notion positive, “possessif” est tout l’inverse.

Cette difficulté se vérifie avec la question suivante, puisque 65% des personnes ne considèrent pas leur conjoint comme jaloux.

Cependant, les deux dernières questions viennent rappeler à quel point ce geste peut être évocateur d’un profil.

En effet, si 65% disent que leur conjoint n’a jamais été violent, 27% avouent qu’il a déjà été agressif, 3% violent et 8% agressif et violent. Cela veut dire que 24 personnes sur 62 ont déjà connu un contexte violent et/ou agressif avec leur conjoint… 38% des personnes interrogées !

Enfin, cette agressivité et/ou cette violence a/ont été verbale pour 22%, physique pour 2%, physique et verbale pour 13%.

En communication non verbale, ce geste est ce qu’on appelle une microtraction. Il est fait pour établir son autorité qui semble être en jeu.

Le geste semble protecteur car il flatte l'ego, il rassure donc il ne peut illustrer la jalousie. Mais il y a ici un biais de confirmation. N'est-ce pas une mauvaise interprétation due à l'ego justement ? Si toutefois le conjoint émetteur du geste s'avère être jaloux, il pourrait finalement faire tomber le masque du chevalier blanc et passer à l'acte verbalement et/ou physiquement si différents éléments du contexte sont réunis. Mais alors il ne serait pas celui espéré, la relation reposerait sur une erreur d'interprétation, d'où la nécessité de se voiler la face… Les stéréotypes ont la vie dure !

Comment anticiper ?

Il est essentiel de faire la différence entre une scène de ménage que tout couple connaît, et une scène de violence. Les différents exemples repris plus haut aident à clarifier ce qu’est une violence/agression.

Le positionnement des partenaires est important dans la mesure où chaque individu doit se percevoir et être reconnu comme l’égal de l’autre. Cette égalité est légitimée par les actes du quotidien qui permettent tour à tour à chacun de s’exprimer librement, de se positionner, sans contrainte ni influence, de communiquer et d’agir sans entrave. Y a t il une vraie communication dans le couple ? Y a t il une intention de valoriser l’autre ? Dès que l’un des partenaires assoit son pouvoir sur l’autre en le plaçant et le maintenant dans une position d’infériorité constante, la liberté d’expression et la négociation n’existent plus. La bascule est faite.

La peur est également un point essentiel pour identifier si la relation est altérée. Une peur sourde qui vous place perpétuellement dans un état d’alerte. Cela veut dire qu’il y a une intentionnalité persistante ou récurrente de l’autre à vouloir instrumentaliser et soumettre son partenaire.

Comment faire ? L'aider dans la tempérance si la personne est à l'écoute.

Etre attentive à tout ce qui peut paraître contrôlant (gestes, paroles) car derrière chaque geste contrôlant il y a un désir d'affirmer son autorité.

L’homme violent/agressif a peur d'être seul, de l'abandon donc il rabaisse sa conjointe pour ne pas qu’elle aille voir ailleurs... c'est différent de la jalousie.

"Comme tu n'es plus qu'une moins que rien, un autre ne peut pas s'intéresser à toi, donc pas besoin d'exprimer une quelconque jalousie."

Les gestes sont ainsi importants à observer dans la mesure où s’ils contraignent, s’ils sont effectués avec force ou tension, c’est qu’il y a là nécessité à rééquilibrer la relation en parlant ensemble. Si la communication est acceptée comme étant la pierre angulaire du lien entre 2 personnes, elle doit être entretenue quelque soit le sujet.

Si ce n'est pas le cas…

Le corps parle... confirme... affirme... : Richard Malka

Le 19/02/2021

Richard Malka est avocat, enseignant à Paris Nanterre, spécialiste des questions de liberté d’expression et de laïcité. Il était l’invité d’Eli Chouraqui le 19/02 (aujourd’hui en fait…) sur i24 News dans son émission “Eli sans interdit.”

Richard Malka aborde la question de la situation aux USA, au sujet justement de la liberté d’expression et certains items non verbaux étaient tellement congruents avec son discours que je ne pouvais que partager mon analyse avec vous.

Voici la vidéo que j'ai enregistrée : ![]() richard-malka.avi (9.13 Mo)

richard-malka.avi (9.13 Mo)

Ce qui frappe, lorsque l’avocat parle, c’est qu’il le fait avec la tête qui penche à droite… et qu’en plus il regarde avec son œil droit… alors qu’est ce que tout ça veut bien dire ? Finalement, c’est une posture que vous-même pouvez voir pour autant que vous vouliez le voir. Avec un peu de concentration, tout le monde y arrive.

Richard Malka semble d’une nature assez vigilante, alors il ne peut que classer les informations qui lui arrivent de l’autre et ainsi montrer de la rigidité. C’est ce que traduisent ces axes de tête.

“Ils veulent nous imposer ça”, dit-il à la 14ème seconde de la vidéo avec son index droit pointé face à lui, désignant le “ça” qui part de sa gauche vers sa droite.

En faisant cela, il place à l’extérieur de son monde et de ses valeurs ces USA qui veulent imposer au monde leur vision de la culture alors que la leur est en train d’exploser.

“C’est le pays de la liberté d’expression qui est en train d’y renoncer,” poursuit-il.

Juste après avoir prononcé le mot “renoncer”, à la 21ème seconde, Richard Malka pointe sa langue de vipère, satisfait de sa pique. Il insiste sur son point de vue, pour que chacun puisse l’intégrer et y réfléchir. D’ailleurs, son regard vient prendre à témoin le téléspectateur.

Enfin, un dernier geste vient réaffirmer sa position et confirmer son total désaccord avec cette culture américaine que certains importent, copient, singent, c’est à la 25ème seconde lorsque son index droit vient effectuer quelques va et vient sous son nez.

Preuve en est, le corps parle bien à notre insu !

Crédit photo : JF Paga

Un geste peut-il sous-tendre un passage à l'acte passé ou futur ?

Le 07/02/2021

Participer de façon anonyme à ce questionnaire rapide dont l'objectif est d'identifier s'il existe un lien entre le geste illustré sur l'image ci-dessous et un passage à l'acte ?

Pour cela, il vous suffit de cliquer ou copier/coller le lien ci-dessous :

https://forms.gle/GeuestVG5TsmcYrm9

Le 17/01/2021

La tempérance.

Peu en parle mais grande est cette vertue. C’est l’aptitude à contenir les émotions excessives.

Dans le prolongement de Darwin, pour être efficace il est nécessaire d’adapter son comportement au contexte, et non le contraire. Mais ça ne se fait pas aisément, c’est selon la capacité de chaque personne.

L’intelligence émotionnelle, entre autres formes d’intelligences (8 selon Gardner), permet de développer cette capacité d’adaptation.

Solvay (1990) la définit comme suit :

- La connaissance des émotions. Elle se développe grâce à la granularité. Bien identifier ses émotions aide à les maîtriser et à comprendre les répercussions de ses propres décisions.

- La maîtrise de ses émotions permet d’abaisser sa charge émotionnelle à un niveau acceptable pour faire face aux évènements.

- L’automotivation parce que savoir canaliser ses émotions permet de mieux se concentrer.

- La perception des émotions des autres, c’est l’empathie, qu’elle soit cognitive ou émotionnelle.

- La maîtrise des relations humaines c’est cette capacité de savoir entretenir de bonnes relations, c’est savoir gérer les émotions des autres.

Lorsque vous ressentez de la colère suite à un événement, à une dispute ou une critique, vous pouvez l’apaiser en rompant le contact, en sortant, en vous extrayant de la situation.

Ensuite vous pouvez vous distraire mais je vous recommande d’aller marcher quelques minutes. L’action permet de relativiser, de trouver des solutions et de faire redescendre l’émotion à un niveau satisfaisant.

Tout en marchant, prenez le temps de bien respirer. Inspirez sur 4 temps, expirez sur 6 temps. Votre rythme cardiaque va retrouver très rapidement son niveau habituel.

Enfin, une étude de Dolf Zillman a montré que coucher sur papier les pensées hostiles au moment où elles apparaissent permet de les capter, de les identifier, de les contester et de les évaluer.

Références :

“L’intelligence émotionnelle (intégrale)”, Daniel Goleman, éd. J’ai Lu

“Mental Control of Angry Aggression”, Dolf Zillman, in Daniel Wegner et James Pennebaker, Handbook of Mental Control, op; cit.

Maintenir sa dignité, si possible...

Le 13/01/2021

Julia Minkowski, avocate pénaliste, s’est exprimée lors de l’émission “C à Vous” sur l’affaire qui avait provoquée le retrait de la scène politique de son compagnon Benjamin Grivaux.

Ce qui est terrible de mon point de vue, c’est qu’elle sort un livre sur la condition des femmes avocates et que sa participation à l’émission est suspendue à l’obligation de répondre à quelques questions qui relèvent de la sphère privée.

Voyons comment Julia Minkowski a tout fait pour masquer son dépit et rester digne :

A 11 sec. de la vidéo (lien ci-dessous), nous observons une certaine tension dans les lèvres de l’avocate, ce qui montre de la rigidité. Son port de tête témoigne d’une écoute attentive à l’argumentation et dans ces conditions, il est primordial de rester concentré. Nous ne savons pas comment les propos seront repris, déformés, décontextualisés.

“Je comprends tout à fait que des questions puissent se poser”, dit-elle en replaçant une mèche de cheveux derrière son oreille gauche, avec sa main droite, tout en baissant son regard vers sa gauche. De ce simple geste lourd de sens, non seulement Julia Minkowski se donne du temps pour se recentrer, mais elle se protège également en plaçant son bras en travers de son buste tout en se replongeant malgré elle dans la situation passée.

“Au-delà de ma propre épreuve”, fit-elle à 1 minute passée, début de phrase qui transpire la tristesse et le dépit. Pour preuve, cette lèvre inférieure côté gauche qui semble s’affaisser en laissant apparaître ses dents inférieures. Pas si simple de gérer cette histoire de façon banale, comme tout couple traversant ce genre de mauvaise passe.

Elle tente ensuite de donner plus de hauteur à son témoignage, un autre angle de vue, à la sauce américaine. Cette tentative se ponctue d’une belle langue de vipère à 1 minute 18 sec. Peine perdue puisqu’elle aura le droit à une dernière question, non sans avoir été rappelée à l’ordre sur le principe de sa participation à l’émission. Intervention d’E. Lemoine qui se fait recadrante, tellement mal approprié.

L’agacement de Julia Minkowski se traduit aussi par ce regard vers la caméra qui tente de prendre à témoin le téléspectateur à 1 minute 23 sec. Mi sourire également 20 sec. plus tard avec cette bouche qui remonte sur sa gauche, émotion travestie bien sûr.

Finalement, déshonneur et humiliation publique exprimés d’une main gauche très moïque à 2 minutes de la vidéo.

Comment rester digne lorsque nous sommes dépassés par la violence de la surexposition médiatique ? Tant que nous aurons une télévision, un média et des téléspectateurs pour ce genre d’interview, l’intelligence collective n’en sortira pas grandie.

Julia Minkowski, à Paris, le 6 janvier. Photo Samuel Kirzenbaum pour Libération

Julia Minkowski, à Paris, le 6 janvier. Photo Samuel Kirzenbaum pour Libération

Le 26/12/2020

Observer un groupe d’individus c’est prendre de la hauteur sur la situation, sur les interactions mais sans faire de focus sur une seule personne.

Axer son observation sur une personne serait une erreur car l’acte intentionnel n’est qu’une partie du comportement, ce n’est pas la cause.

Il est donc nécessaire d’analyser l’environnement (symbolique, imposé, choisi de Bandura), le contexte pour apprendre à prévoir les comportements sur la base des informations qui fournissent le contexte et non à partir de l’intention inférée des individus.

C’est ce que fait d’ailleurs, de façon inconsciente, chaque membre d’un même groupe d’individus. Il analyse l’interaction (théorie triarchique de Sternberg) au regard des règles sociales induites de ce même groupe de façon à prévoir à très court terme de l’interaction le prochain mouvement, la prochaine parole, geste, réaction… Chacun vient donc avec sa propre histoire et en tant qu’analyste du comportement, il est primordial de l’avoir à l’esprit.

Une interaction ne se résume pas à un échange d’actions et de réactions entre deux ou plusieurs personnes, c’est aussi un moment d’échange de règles sociales et chacun vient avec les règles qu’il a apprises, avec toutes les différences que cela induit également (culturelles, statut socio-économique, familiales…). Ce moment d’échange revêt un aspect subliminal et “seule l’information de faits nouveaux fait l’objet d’un processus autoréflexif” (apprentissage vicariant).

Références : Goffman, Birdwhistell, Hymes, Bandura, Winkin