- Accueil

- Blog

Blog

Violences policières ou débat tronqué ?

Le 22/11/2020

La cristallisation médiatique d’une part, et d’une partie de la population d’autre part sur les violences policières, n’est-elle pas une forme de fascination ?

Comment expliquer une contestation si significative, une remise en question des méthodes employées par la police pour rétablir l’ordre social ? Pourquoi une telle ambiguïté entre le “je t’aime moi non plus” alors que les forces de l’ordre ont œuvré non sans mal pour déjouer les attentats de Paris ? Pourquoi certains individus en viennent-ils à scander, lors de manifestations sur les Champs Elysées : “suicidez-vous !” ? Entre amour et haine, soutien aux forces de l’ordre et contestation, pourquoi une telle fascination ? Pourquoi une telle passion ? Cela ne dépend-il pas d’un certain point de vue ?

C’est le même processus psychologique qui se produit lorsqu’un accident de la route survient et que les automobilistes ralentissent par curiosité. Lorsqu’un fait saillant survient mais qu’il ne concerne en réalité que peu de personnes, d’autres individus viennent forcément se greffer pour observer voire y participer d’une quelconque façon que ce soit. Bien évidemment, que ce soit avec leur téléphone ou avec leur voix, ces mêmes individus vont rapporter leur propre vision de l’évènement à leurs proches, à leurs amis, à leur groupe social, et la diffuser sur les réseaux sociaux avec les conséquences qui peuvent être désastreuses. Leur réalité est-elle d’ailleurs partagée par d’autres qui ont également assisté à la scène ?

Les contes de Perrault exploitent ce processus psychologique de fascination, de même que les séries à succès The Walking Dead, Viking, The Punisher et autres… C’est cette notion de plaisir/déplaisir , identification/différenciation qui entre en jeu simultanément dans votre psychisme qui est exploitée. Ces contes et ces séries sont produits par l’inconscient collectif et contiennent des images très fortes en sensations comme peuvent l’être les images volées d’une manifestation. Les contes évoquent des histoires qui peuvent arriver à n’importe qui, n’importe quand et n’importe où. Ils n’indiquent aucune date, il n’y a pas de repère temporel et les protagonistes n’ont pas de nom.

Face à l’horreur, nous ressentons de l’empathie ou de l’antipathie (théorie de l’esprit) cependant, nous sommes extérieurs à la situation, ce qui contribue à emprunter une voie de décharge pour les angoisses générées. Parler de la situation, de ce qu’on a vu, de ce qu’on a ressenti, échanger des images nous permet de nous rassurer. Pour certains, il y a là un feedback possible de leur groupe social qui va exciter leur point de vue, leurs valeurs et les renforcer. Ces mêmes personnes peuvent ensuite vouloir rechercher des sensations identiques en participant à nouveau à ce même type d’évènements. En échangeant encore et encore sur les faits, nous renforçons notre sentiment d’appartenance à notre communauté, notre inclusion, nous nous rassurons sur notre normalité et peut être convertissons-nous des esprits dont l’adhésion est encore trop hésitante.

Regarder des faits violents et trouver des coupables, sans se remettre en question nous aide à comprendre et à maîtriser nos angoisses.

Cependant, ce qui est gênant dans ces images diffusées sans recontextualisation, c’est le point de vue qui se veut être celui de l’observateur. Il est généralement à charge. Force est de constater que même ceux qui devraient se positionner en tant qu’observateur sont surtout à l'affût d’un dérapage parce que cela va générer un certain public, une audience, de la publicité, des milliers d’euros à la clé… c’est le nerf de la guerre ! Pour d’autres, cela renforcera leur rôle social, leur ego, leur narcissisme.

Ainsi, ces observateurs vont traiter l’image avec un angle de vue biaisé.

Comme l’a démontré Yannick Bressan (“La particule fondamentale de l'Être", 2019, MJW-Fédition) les personnes qui vont visionner ces images vont en avoir une certaine perception qui correspond ou pas à leurs valeurs (empathie ou antipathie). Des images mentales vont être introjectées, c’est-à-dire que la perception de la situation va “créer une représentation mentale de la réalité à laquelle (l’individu) a immédiatement accès par ses sens et qui est ponctuée par son éducation, ses souvenirs et affects. Ce processus transforme une réalité objective en une réalité subjective”.

Ces images mentales peuvent également induire une dissonance cognitive, d’autant plus si la source de ces images a été manipulée, tronquée, scénarisée. Il s’agira alors d’une réalité fantasmée induite et prosélyte. Cette nouvelle réalité émergente va ainsi remplacer, se substituer à la réalité de l’individu. Celui-ci va l’intégrer si profondément que son attitude et ses valeurs actualisées en seront modifiées, qu’il adhère ou qu’il n’adhère pas à la situation perçue, pour retrouver enfin son homéostasie.

Selon le rapport de 2019 de l’IGPN, il y a eu +23% d’enquêtes judiciaires entre 2018 et 2019, +38 000 plaintes uniquement liées aux violences volontaires. Le Parquet de Paris ayant demandé à l’IGPN d’enquêter pour toutes plaintes relatives à l’usage de la force, quelque soit la gravité des faits (je n’ai pas réussi à obtenir le nombre de plaintes déposées par les policiers à l’encontre de citoyens, cependant elles existent).

En 2018, il y a eu 10 790 policiers et gendarmes blessés en mission (+15%), selon l’Observatoire National de la Délinquance et des Réponses Pénales, 25 morts soit 10 de plus qu’en 2017, 54 suicides dans la Police Nationale en 2019, 33 militaires en 2018 (source : Sicop et Sirpa).

N’est-il pas possible d’adopter un point de vue de réel observateur afin de relayer les violences de l’une et l’autre des parties, pour que la réponse judiciaire soit transparente et le débat dépassionné ?

Affaire DAVAL : rappel de mon analyse comportementale

Le 20/11/2020

Je pense qu'il est intéressant de reposter mon article qui date de l'époque des faits. Article dans lequel j'analysais la gestuelle de l'accusé en mettant en exergue certains items non verbaux. Mon analyse était complétée par des éléments psychologiques qui aujourd'hui trouvent un fort écho par les révélations de l'accusé.

Je poste également les derniers échanges entre JD et sa belle-mère, Isabelle Fouillot, fait rarissime dans un procès. JD confirme la détresse psychologique dans laquelle il était, la force de caractère d'Alexia, la situation conflictuelle autour d'un couple en perdition, un enfant désiré par l'une et non par l'autre et malheureusement, la cocotte minute qui explose.

Le gendre idéal : Jonathann Daval !

Le 03/02/2018

Comment le gendre idéal a-t-il pu berner tout le monde ?

La question aurait pu se poser autrement : comment Jonathann Daval a-t-il pu mentir à tout le monde ? Mais d’ailleurs, a-t-il vraiment menti ? A-t-il caché une partie de la vérité ? A-t-il joué une sombre et cynique comédie ?

Se pose alors la question de l’authenticité et des signes qui permettent de la reconnaître. Lorsqu’une personne montre une émotion qu’elle ressent réellement, on s’attend à voir des épaules hypotoniques ou hypertoniques comme dans la tristesse ou la colère. On s’attend à une augmentation des clignements des paupières, des mouvements de bouche mais également à des gestes effectués avec les mains plus ou moins proches du corps.

Dans le cas de JD, seul le visage (d’après les vidéos que j’ai visionnées) nous apporte des éléments de réponse. Et au final, et évidemment renforcé par ses aveux, il s’agit d’un « mensonge vigilant », c’est-à-dire que JD doit en dire le moins possible afin que le peu d’informations verbales et non verbales extériorisées ne puissent lui être retournées. Il est donc confronté à une double contrainte : laisser s’extérioriser sa tristesse mais en en montrant le moins possible.

Avant d’analyser la vidéo et de vérifier s’il y a une émotion sous-jacente, il est important de rappeler les éléments connus.

Quels sont les éléments contextuels ?

D’abord JD affiche un physique petit, fluet, quelques rides sur le front, des sourcils peu mobiles, une coiffure branchée. JD apparaît comme une personne timide voire introvertie, il est informaticien, il est supporté par le père de sa femme lors des différentes sorties filmées. Il est à mille lieux d’un physique à la Charlton Heston et apparaît même efféminé…

JD a rencontré sa femme au lycée et il dit qu’ « elle a changé sa vie (…), qu’elle est une complice délicieuse » (Ouest-France). Elle avait 29 ans, était employée de banque, joggeuse donc active et énergique.

L’enquête a révélé une relation conflictuelle depuis quelques temps, avec des disputes que les voisins qualifient de crises hystériques, puis des échanges de SMS qui révèlent des propos violents de la part d’Alexia et enfin, une difficulté à concevoir un enfant (ce qui ne manque pas de créer des tensions, voire de les exacerber si elles étaient déjà existantes).

Meurtrier et triste à la fois ?

A l’analyse de la vidéo, il n’est vraiment pas aisé de se rendre compte que JD est l’auteur de ce crime sordide, cependant, quelques items peuvent être sujets à caution.

JD est authentique parce qu’il ne feint pas la tristesse. Elle est lisible sur toutes les images quand son hémi visage gauche est plus crispé que le droit (4 min. 05), avec les bords extérieurs de la bouche tombants, le menton qui se « froisse », ce ne sont pas des mimiques que l’on peut feindre facilement. Ses larmes sont bien là aussi. Les épaules sont hypotoniques, aucune des deux épaules n’est plus haute que l’autre donc il n’y a pas d’enjeu personnel, pas d’envie de performer. Les clignements d’yeux sont biens présents et même très (trop ?) appuyés, le chagrin éprouvé nécessite même l’ouverture de la bouche pour une meilleure oxygénation, on voit JD souffler souvent pour évacuer cette profonde tristesse. Son regard défocalise souvent mais de manière passive (4 min. 17 ; 4 min. 40 ; 5 min. 32), ce qui va dans le sens d’une authenticité. Par contre, nous ne voyons jamais de mouvement ni des bras, ni des mains, aucune micro démangeaison… mais JD est une personnalité timide et introvertie, voyez sa bouche souvent fermée (4 min. 17), son regard se baisse pour rentrer dans sa bulle (4 min. 44) ce qui est cohérent avec sa gestuelle économe.

Cependant, quelques items viennent parasiter le message…

A 4 min. 41, la bouche de JD se ferme en « huître » signifiant que des propos sont retenus, ce qui semble anachronique, d’autant que la langue sort pour rentrer immédiatement confirmant cette envie de ne pas dire.

A 5 min. 47, JD a une déglutition marquée alors que je n’en ai pas vu précédemment et à nouveau sa langue qui sort pour rentrer immédiatement.

Enfin, et c’est pour moi le moment « clé » de ces items, à 5 min. 48, JD a une moue d’agacement, de circonspection avec une mise à distance des autres sur la phrase prononcée par sa belle-mère : « cette marche que nous souhaitons silencieuse… ».

Comment expliquer ce hiatus ?

Je me permets une ou deux remarques qui pourront jouer un rôle dans l’explication. Le couple formé par JD et AD ressemble fortement à celui des parents d’AD. La mère est sur le devant de la scène, c’est elle qui parle, elle occupe une fonction de conseillère municipale, c’est donc une femme de pouvoir, alors que le père ne parle pas, il est effacé et soutient physiquement son gendre.

Le couple JD / AD habite dans la maison des grands-parents d’AD, ce n’est pas un bien acquis en commun (et alors me direz-vous ? J’y viens…).

JD a connu sa femme très jeune, au lycée, il dit qu’elle a changé sa vie, il est ainsi entré dans un processus d’idéalisation de sa femme, objet de son surinvestissement émotionnel. Le but étant de réparer évidemment un ego en berne, non valorisé et une faible estime de soi.

Cette idéalisation permet d’éviter la dépression mais qu’en est-il lorsque l’objet idéalisé souhaite vous quitter ? Si cela se réalisait, JD se serait retrouvé sans maison, sans femme, sans enfant promis et surtout, seul face à son narcissisme blessé et donc anéanti dans le sens le plus complet.

Malheureusement statistiquement, les hommes ont une fâcheuse tendance à passer à l’acte contre celle qui les menace de partir.

L’idéalisation fixe le couple dans un système non viable à terme, qui ne peut qu’imploser dès lors qu’un élément perturbateur vient mettre son grain de sable dans la machine d’un équilibre précaire. En particulier ici, le désir d’avoir un enfant est une difficulté dont, on peut facilement l’imaginer, chacun peut reprocher le tort à l’autre (je vous rappelle que AD est plutôt affirmée alors que JD est efféminé) et là, à chacun sa méthode… c’est ce qu’attestent les crises d’hystérie relatées par les voisins.

A mon humble avis, et là où JD ne pourra pas faire croire à la thèse de l’accident (un étranglement ne prend rarement que quelques secondes…), c’est qu’il avait conscience de ses actes et que le déni affiché lors de la conférence de presse et lors de la marche blanche n’a pas tenu face à la cruelle et sordide réalité.

===============================================================================================================================

Lien vers l'article du Figaro : https://www.lefigaro.fr/actualite-france/tu-ne-l-entendras-plus-tu-as-gagne-elle-s-est-tue-a-jamais-le-dialogue-surrealiste-entre-jonathann-daval-et-la-mere-d-alexia-20201120?utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign

«Je te souhaite un bon séjour en prison. Adieu» : les mots de la mère d'Alexia à Jonathann Daval

SUIVI D'AUDIENCE - Le président de la cour d'assises a laissé Isabelle Fouillot s'adresser directement à l'accusé.

Par Aude Bariéty

Le Figaro retranscrit le dialogue qui a eu lieu ce vendredi 20 novembre devant la cour d'assises de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, qui juge Jonathann Daval pour le meurtre de son épouse. Isabelle Fouillot, la mère d'Alexia, a longuement questionné son gendre. Un moment rarissime, les parties civiles ne s'adressant normalement pas directement à l'accusé lors d'une audience.

Isabelle Fouillot : Tu as regardé les images [de la confrontation, NDLR] ?

Jonathann Daval : Pas tout le temps.

Isabelle Fouillot : Pourquoi tu ne les as pas regardées ?

Jonathann Daval : Ça fait très mal.

Isabelle Fouillot :Tu as dit que tu as tout perdu, c'est quoi «tout perdu» ?

Jonathann Daval : Alexia, vous, mes parents, ma vie…

Isabelle Fouillot : T'avais peur qu'Alexia te quitte ?

Jonathann Daval : Non.

Isabelle Fouillot : Alors pourquoi t'es pas venu nous voir nous dire «Ça va pas» ? On aurait pu faire quelque chose, on n'était au courant de rien.

Jonathann Daval : J'en ai parlé à personne. On ne pouvait pas parler de nos problèmes de couple.

Isabelle Fouillot : On était là pour vous deux de toute façon, j'arrive pas à comprendre encore aujourd'hui. On a encore que des bribes de vérité, s'il te plaît aujourd'hui lâche toi, s'il te plaît, tu sais que c'est la dernière fois que je te vois, qu'on se parle tous les deux. Écris-le moi si tu veux, mais j'ai besoin de savoir, tu peux comprendre ça, j'ai besoin d'avoir la vérité.

Jonathann Daval : C'est une dispute, la dispute de trop, les mots de trop… Les reproches, tout ce qui est accumulé…

Isabelle Fouillot : Alexia te demandait de revenir vers elle, c'était des appels au secours qu'elle te lançait.

Jonathann Daval : J'ai pas compris tous ses messages.

Isabelle Fouillot : On a l'impression que tu veux tout mettre sur Alexia!

Jonathann Daval : Non j'ai eu mes torts aussi.

Isabelle Fouillot : Dis nous la vérité !

Jonathann Daval : Eviter les conflits, éviter les disputes…

Isabelle Fouillot : Elle te demandait juste de parler !

Jonathann Daval : Il y avait des reproches, plein de choses.

Isabelle Fouillot : Tu te rends compte que tu nous as pris Alexia, que nous on t'a donné notre amour, on t'a toujours aimé et tu nous as tout pris, tu nous as accusés de meurtre. Pourquoi ? Pourquoi t'as fait ça ?

Jonathann Daval : Je voulais fuir la situation, encore fuir.

Isabelle Fouillot : Tu te fichais d'Alexia ?

Jonathann Daval : Non on s'aimait, je l'aimais...

Isabelle Fouillot : Ne me dis pas que tu l'as tuée pour quelques mots, c'est pas possible ?

Jonathann Daval : Elle m'a retenu, j'ai pas pu partir, j'ai pas pu m'enfuir, j'ai perdu pied.

Isabelle Fouillot : Un être raisonné aurait repris ses esprits après un premier coup…

Jonathann Daval : Tout est ressorti, ces années de colère, tout ce que j'ai emmagasiné...

Isabelle Fouillot : C'était quoi la finalité de la tuer ?

Jonathann Daval : Qu'elle se taise.

Isabelle Fouillot : T'es heureux maintenant qu'elle se soit tue ?

Jonathann Daval : Non.

Isabelle Fouillot : Tu ne l'entendras plus, tu as gagné. Elle s'est tue à jamais. Il y a une petite fille dans la famille maintenant, qui ne connaîtra jamais sa tata. Quel gâchis...

Jonathann Daval : J'ai tout détruit.

Isabelle Fouillot : Je voudrais la raison!

Jonathann Daval : C'est une dispute Isabelle, il faut le croire.

Isabelle Fouillot : Pourquoi vous avez pas divorcé?

Jonathann Daval : C'était pas concevable, on n'en a jamais parlé.

Isabelle Fouillot : Est ce que t'as quelque chose à me dire?

Jonathann Daval : Je suis désolé pour tout.

Isabelle Fouillot : C'est bien peu, Jonathann, j'en attendais plus... Je te souhaite un bon séjour en prison. Adieu.

J'ai le pouvoir sur ma vie ! Ou pas... ?

Le 07/11/2020

Les Théories de l’Action Raisonnée et du Comportement Planifié (Fishbein et Ajzen 1975 ; Ajzen 1991) sont des théories dominantes dans l’étude de la relation entre les attitudes et les comportements sociaux. Elles permettent à la fois d’expliquer, de prédire et de modifier les comportements des individus.

La TAR postule que le comportement dépend de l’intention qui elle même dépend de l’attitude envers le comportement et de la norme subjective. Cette dernière représente la pression sociale perçue par l’individu à effectuer ou non le comportement.

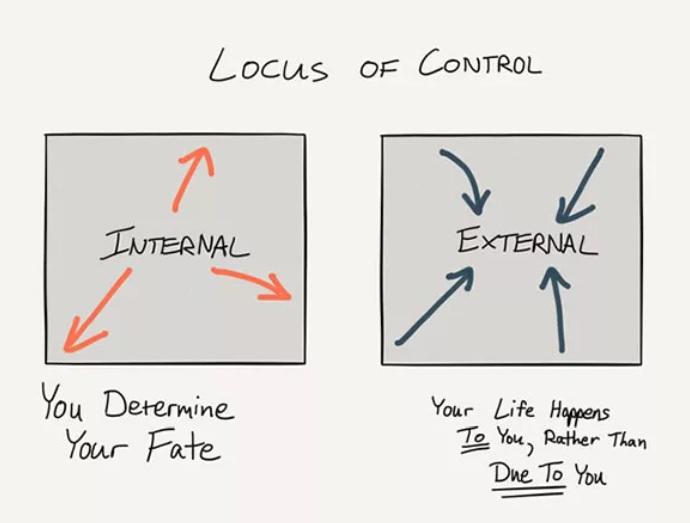

La TCP y ajoute un élément : le control comportemental perçu. Celui-ci n’est pas sans rappeler le “locus of control” de Julian Rotter (1954) et le “sentiment d’efficacité personnel” d’Albert Bandura.

L’intention, c’est l’évaluation d’un individu qui considère les implications que pourrait avoir son action avant d’adopter ou non un comportement (théorie de l’attente-valeur de Martin Fishbein, 1970). L’intentionnalité, point de départ de l’agir, rejoint l’agentivité issue de la théorie sociale cognitive de Bandura.

Avec l’intentionnalité et la norme subjective, nous retrouvons les espaces intime et social de l’individu et par extension, l’endogroupe et l’exogroupe lorsqu’elles s’appliquent à un groupe restreint de personnes partageant les mêmes valeurs. Cette notion est importante pour l’analyse de la communication non verbale (Synergologie, P. Turchet).

Dans la TCP, la réalisation ou non du comportement dépend également de facteurs non motivationnels l’opportunité ou les ressources à disposition.

Dans le prolongement de ces quelques lignes sur la prédictivité des comportements, l’application de ces théories sur des évènements qui nous touchent tous est très intéressante.

C’est le cas pour la COVID-19 avec cet article que je vous invite à lire : aspects médico-psychologiques relatifs à l’épidémie de coronavirus : l’apport de la théorie de la détection du signal et du concept de lieu de contrôle.

Lien internet : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7270071/

Cit. : Naviaux, A. F., Janne, P., & Gourdin, M. (2020). Aspects médico-psychologiques relatifs à l’épidémie de coronavirus (Covid-19) : l’apport de la théorie de la détection du signal et du concept de lieu de contrôle [Medico-psychological aspects relating to the coronavirus epidemic (Covid-19): The contribution of the theory of signal detection and the concept of place of control]. Annales medico-psychologiques, 178(3), 223–225. https://doi.org/10.1016/j.amp.2020.03.001

Importer un comportement virtuel dans la vie réelle ?

Le 03/10/2020

L’utilisation quotidienne d’internet, que ce soit depuis un ordinateur, un téléphone ou une tablette, fait que nous avons tous créés des identifiants personnels sur des sites marchands, des blogs… Notre navigation dans ce monde virtuel met en lumière des comportements récurrents que nous n’avons pas forcément dans la vie réelle.

Pour certaines personnes, la navigation, l’utilisation d’internet se fait dans un objectif de développement personnel et pour d’autres dans un but malveillant voire criminel. Pour tous, notre comportement dans la vie réelle est affecté par celui du monde virtuel, à différents degrés et cela peut également modifier certains traits de caractère.

Comment est-il possible d’importer un comportement virtuel dans la vie réelle ?

Si nous considérons internet comme un monde parallèle à part entière, alors la création d’avatars est symboliquement une nouvelle naissance.

Dans la vie réelle, Henri Wallon a théorisé le stade du miroir qui est le stade formateur de l’identité pour l’enfant âgé de 6 à 18 mois.

“L’image du corps passe par celle imaginée dans le regard de l’autre.” Le regard de l’autre est donc capital pour le narcissisme de chacun et c’est la capture de son image spéculaire dans le miroir qui permet à l’enfant d’appréhender ce qu’il pense être.

Cette perception se maintiendra si la mère/le groupe/l’autre confirme l’enfant dans cette reconnaissance imaginaire. Ainsi, notre comportement virtuel est perçu par les autres internautes qui interagissent avec nous. Leurs feedbacks vont renforcer ou affaiblir certains de nos comportements virtuels.

Pour Françoise Dolto, la surface du miroir est une surface psychique omni réfléchissante faisant du miroir une image mais aussi possiblement la voix ou tout autre forme sensible comme peut l’être le comportement.

Également, dans son concept d’image inconsciente du corps, “le stade du miroir est un structurant symbolique, réel et imaginaire, mais il est surtout l’inscription définitive du sujet dans son corps biologique, une fin et non un début.”

C’est l’autre qui vous reconnaît et c’est la relation avec l’autre qui va faire que nous allons nous exprimer, nous isoler, nous faire sentir confortable, développer notre confiance. Et c’est possible parce que l’autre se projette en nous dans ce qu’il est, ce qu’il n’est pas et ce qu’il voudrait être.

Charles Horton Cooley a développé le concept de “looking-glass self” par lequel les individus construisent leur “self” (leur façon d’être - qui peut être authentique ou feint, dans ce cas nous parlons de “faux self”) en observant comment ils sont perçus par les autres.

Cooley met en ainsi en avant le côté social de notre construction psychologique en 3 étapes : dans une situation sociale, l’individu imagine comment les autres le voit, comment ils jugent son apparence et comment ce même individu développe des sensations en fonction et répond aux sollicitations.

Mais la multiplicité des surfaces réfléchissantes peut poser question quant au développement du “self”. Être renforcé dans son comportement virtuel par les autres permet de se voir plus confiant, plus fort, de développer son estime de soi et nécessité faisant loi, ces nouveaux traits de caractère sont testés dans le monde réel, que ce soit pour faire le bien... ou le mal.

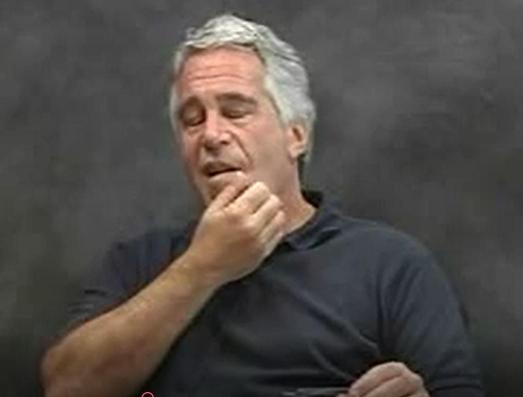

Jeffrey Epstein : portrait d'un prédateur

Le 22/09/2020

Jeffrey Epstein est né le 20/01/1953 à Brooklyn, New-York et il a été retrouvé pendu dans sa cellule le 10/08/2019. Issu d’une famille juive de classe moyenne, son père était agent municipal des espaces verts. Je n’ai pas trouvé d’information relative à sa mère. Son enfance s’est déroulée à Sea Gate, le quartier de la classe ouvrière à Coney Island.

Après des études à l’Université Courant Institute of Mathematical Sciences de New York, dont il est ressorti sans diplôme, il est néanmoins devenu professeur à la Dalton School de Manhattan (1973-1975) après avoir menti sur l’obtention de son diplôme.

Il a fondé son entreprise de gestion d’actifs basé sur le modèle pyramidal de Ponsi. Après une longue enquête, il fut inculpé pour trafic sexuel en bande organisée de mineures.

Epstein avait mis en place une structure pyramidale d’abus sexuels sur mineures. Environs 80 jeunes filles victimes, entre 2001 et 2006, furent agressées sexuellement ou forcées à avoir des rapports sexuels avec des hommes influants selon plusieurs témoignages, dont celui de Virginia Roberts Giuffre, 17 ans à l’époque des faits.

Jeffrey Epstein était un self-made-man intelligent, vif d’esprit, sérieux mais un vrai manipulateur charismatique. C’était un introverti dénué d’empathie, incapable de gérer la colère et intolérant à l’angoisse. Il avait du mal à situer la frontière entre le bien et le mal. Sûr de lui, il savait aussi se faire craindre.

Sur cette vidéo : www.youtube.com/watch?v=I6cDF9nSYaU on peut voir Jeffrey Epstein se gratter la mâchoire inférieure avec sa main droite, après avoir jurer de dire la vérité. Avec ce geste effectué sur “yes I do”, il masque son agressivité.

Sur “is it true sir that…”, il affiche un mépris (à 20 sec.) avec son regard qui s’abaisse, le coin extérieur droit de sa bouche remonte alors que sa main droite vient gratter sa gorge côté droit. Ce geste traduit une envie de ne pas trop en dire.

Sur cette vidéo : www.youtube.com/watch?v=PeGMzQ1bRyo après avoir invoqué notamment le 5ème amendement (à 3 min. 28) pour ne pas répondre à la question “avez-vous été abusé sexuellement lorsque vous étiez enfant ?”, Jeffrey Epstein se pince les narines de la main droite et passe son index sous son nez. C’est certainement un moment important dans la mesure où l’on sait que bon nombre de pervers narcissiques ont eux-même été abusés durant leur enfance. Mais Jeffrey Epstein ne veut pas répondre.

Du point de vue de la dynamique psychologique, Jeffrey Epstein avait un profil typique du pervers narcissique, du prédateur sexuel.

Un individu qui n’a pas accès à la symbolisation ira chercher ceux qui sauront nourrir son narcissisme blessé. Que ce soit par la prédation, l’effraction ou l’intimidation.

Dans des conditions normales, la mère attentionnée vient rassurer son nourrisson des agressions extérieures qui le persécutent. Sa mère lui permet de distinguer le bon du mauvais. Le pervers est à l’origine un enfant insécure qui n’a pas la capacité à créer des représentations psychiques, à symboliser, à fantasmer.

Afin de gérer/diminuer son angoisse d’anéantissement, il va se doter de “prothèses fétichiques”. L’autre est utilisé comme un fétiche et participe à l’auto-érotisme du pervers. Il est donc le garant de l’intégrité narcissique du pervers à condition qu’il soit inanimé et immuable (“objet non objet”, Racamier).

Le prédateur sexuel a un manque de contrôle pulsionnel, une pauvreté du monde fantasmatique, il se croit omnipotent avec un fantasme de toute puissance et une recherche de contrôle sur l’autre (emprise). Il a également un sens du grandiose, absorbé par des désirs de pouvoir et de grandeur, il a un besoin excessif d’être admiré et il est certain que tout lui est dû. Peu, voire pas d’empathie, il fait preuve d’un comportement hautain, arrogant, noyé dans son égocentrisme.

Jeffrey Epstein s’est donc a priori pendu avec des draps dans sa cellule, l’os hyoïde brisé, ce qui est rare dans le suicide par pendaison, moins pour l’étranglement.

Ses dizaine de victimes (connues) doivent survivre et se reconstruire en faisant le deuil d'un procès qui aurait été le premier pas vers la résilience.

Monde virtuel, hyper nihiliste et violences urbaines

Le 23/08/2020

Le constat quotidien depuis des années est éloquent : des actes de violences sont de plus en plus commis contre les personnes, les institutions avec cette espèce d’impunité et d’irrespect qui semblent animer leurs auteurs.

Comment, dans une société laïque et démocratique, une telle situation s’impose et semble faire tâche d’huile ?

Statistiques selon l’INSEE (source : “les statistiques de la délinquance”, Aubusson-Lalam-Padieu-Zamora, France, Portrait social 2002/2003)

Tout d’abord, les “infractions avec victimes sans violence” (vols sans violence) reculent pour passer de 87% en 1975 à 82% en 2000. Cependant, les “faits constatés” étaient de 1 300 000 en 1975 et sont de 3 000 000 en 2000. En nombre, ils restent significatifs.

Les “majeurs mis en cause” étaient 200 000 en 1975 et sont 250 000 en 2000. L’augmentation n’est pas énorme.

Les “mineurs mis en cause” étaient 60 000 en 1975 puis 100 000 en 2000 avec une nette augmentation en 1993… nous y reviendrons plus loin.

Ensuite, les “victimes directes avec violence” (atteintes physiques caractérisées, agressions sexuelles, vol avec violence) sont passées de 6% du total des faits constatés en 1975 à 10% en 2000 avec une augmentation significative en 1988, et encore plus sensible pour les “mineurs mis en cause” à partir de 1995… Ils étaient 15 000 en 1975 sur 240 000 faits constatés contre 40 000 (+37%) en 2000 sur 400 000 faits constatés (+60%). L’INSEE donne une interprétation en page 8/18.

Enfin, les victimes les plus exposées sont les plus jeunes et celles qui habitent dans les grands ensembles ou un tissu urbain composé d’immeubles collectifs. Près d’1 victime sur 2 a subi au moins 1 agression durant les 2 années précédentes et 1 sur 3 au moins 2 autres (survictimisation).

Sur 4 600 000 affaires traitées par les Parquets, seules 28% réunissent une infraction constituée et un auteur présumé dont 19% feront l’objet de mesures alternatives aux poursuites (médiation, réparation, rappel à la loi).

Sur les 9 premiers mois de 2019, 14% d’augmentation des violences faites à l’encontre des policiers, une centaine de faits par jour (source : France Info, 4/11/2019, “violences : hausse des agressions contre les policiers”).

“Au sein du couple en 2018 : 121 femmes ont été tuées par leur partenaire ou ex-partenaire, 28 hommes ont été tués par leur partenaire ou ex-partenaire, 21 enfants mineurs sont décédés, tués par un de leurs parents dans un contexte de violences au sein du couple.

81 % des morts au sein du couple sont des femmes. Parmi les femmes tuées par leur conjoint, 39 % étaient victimes de violences antérieures de la part de leur compagnon. Par ailleurs, parmi les 31 femmes auteures d’homicide, 15 d’entre elles avaient déjà été victimes de violences de la part de leur partenaire, soit 48 %.” (Source : « Etude nationale sur les morts violentes au sein du couple. Année 2018 », ministère de l’Intérieur, Délégation aux victimes)

Impatience + éducation sans cadre = violence potentielle

L’équation paraît simpliste mais regardons quand même un peu plus dans le détail.

L’impatience aujourd’hui est générée par internet, l’immédiateté, une intelligence émotionnelle faible ainsi qu’une faible tolérance à la frustration.

L’éducation sans cadre tient de l’échec de la mixité sociale, d’un regroupement ethnique avec une différenciation entre pratiquant et non-pratiquant d’une religion, d’un mode d’éducation parallèle et non formel dont les résultats ne sont pas ceux escomptés, avec un abandon prématuré de la scolarité qui débouche sur une éducation non formelle, l’école de la rue (source : unilim.fr).

Il y a un regroupement entre ethnies parce qu’elles partagent des facteurs de cohésion qui ne sont pas sans rappeler celles des tribus. Facteurs socio affectifs parce qu’elles confèrent au groupe toute son attractivité, ses valeurs, ses motivations, ses émotions, ses valeurs communes. Facteurs opératoires et fonctionnels parce qu’ils permettent au groupe de satisfaire ses propres besoins et de poursuivre ses buts (source : “la dynamique des groupes”, Jean Maisonneuve).

Que dit l'évolution des jeux FPS aujourd’hui TPS (third person shooter) ?

Pour mémoire, voyons quelques dates du jeu vidéo dans lequel une personne a la possibilité d’en tuer une autre :

1973, 1er first shoot person (fps) “Maze War”,

1983, “3 demons”,

1991, “Catacomb 3D”,

1992, “Wolfenstein 3D”,

1993, “Doom” avec un mode multijoueurs type deathmatch qui permettait à chacun d’affronter 3 autres joueurs (source : dailygeekshow.com),

1994, internet est utilisé par le grand public en France… vous pouvez relire maintenant les statistiques concernant les mineurs impliqués dans les faits d’agressions avec violence…

1997, le fameux “Grand Theft Auto” (littéralement : vol de voitures) dans lequel le personnage principal peut tout se permettre, même tuer un policier.

Cette évolution montre qu’il y a une perméabilité entre l’utilisation du monde virtuel et le monde réel. Il y a un rapport évident entre l’Avatarisation© (cf. Nadine Touzeau), la zone transverse© (cf. Nadine Touzeau) et ce qu’il se passe dans le monde réel.

L’Avatarisation© c’est la personne qui se crée un profil sur n’importe quel site internet. Vous et moi, mais aussi biensûr l’auteur de faits de violences et c’est bien lui qui nous intéresse. Il n’assume pas qui il est dans la vie réelle mais il assume son avatar parce qu’il ressemble à l’image qu’il se fait de lui-même. C’est une transposition de son Moi idéal, il a développé un faux self hyper puissant et il est incapable de la moindre remise en question. Il le rend réel au travers de son avatar, ce qui va aussi modifier son comportement dans le monde réel en fonction de ce qu’il va vivre dans son espace virtuel. Augmentation de sa confiance, de son assurance suite à la reconnaissance par l’objet de son avatar et par l’échange avec sa communauté qui va le conforter dans ses actes et ses comportements.

La Zone transverse© est ce qui correspond à la sphère d’intimité selon Edward T. Hall et sa théorie de la proxémie. La transposition des actes de violences effectués dans la sphère virtuelle dans la vie réelle est une importation des comportements liés à l’avatar. Ce qui est novateur, c’est que cette zone transverse© se transpose dans la réalité dès lors qu’il y a utilisation d’un objet connecté. Cela induit une importation des comportements relatifs à la zone virtuelle dans la vie sociale réelle. Comportements que les personnes n’avaient pas sans l’utilisation d’objets connectés. Comportements plus osés, plus risqués issus d’une zone virtuelle hors du temps, malléable, modifiable, adaptable et mobile, répétés dans une zone réelle, sociale, régie par des lois et donc par essence : pouvant générer des frustrations.

Il faut considérer le monde réel en lien étroit avec le monde virtuel. Dans le monde réel, nous avons pu observer une éducation permissive de toute une génération d’enfants roi, immatures, incapables de gérer la frustration, impatients et égoïstes dans les relations professionnelles et sociales, ne sachant absolument pas accepter qu’on leur dise “non”, mais sachant parfaitement le dire. Ils sont revendicatifs et sûrs de leur bon droit.

Concomitamment, la société est régie par un ensemble de règles, de lois qui apparaît comme un carcan institutionnel à l’opposé de l’éducation reçue qui elle, trouve écho dans le monde virtuel régi par aucune règle. Dans celui-ci, les auteurs de faits de violence volontaire, imbus de leur avatar, retrouvent un comportement hyper nihiliste dans un environnement créé pour eux.

Ainsi, l’éducation permissive, l’éducation non formelle (de la rue), le regroupement tribal et le caractère immature vont être le terreau des comportements virtuels répétés dans le monde réel, en toute occasion. Le clivage entre ces avatars-hyper-nihilistes-importés (des fakes en vrai) et les citoyens dits classiques ne cesse de se creuser… jusqu’où ?

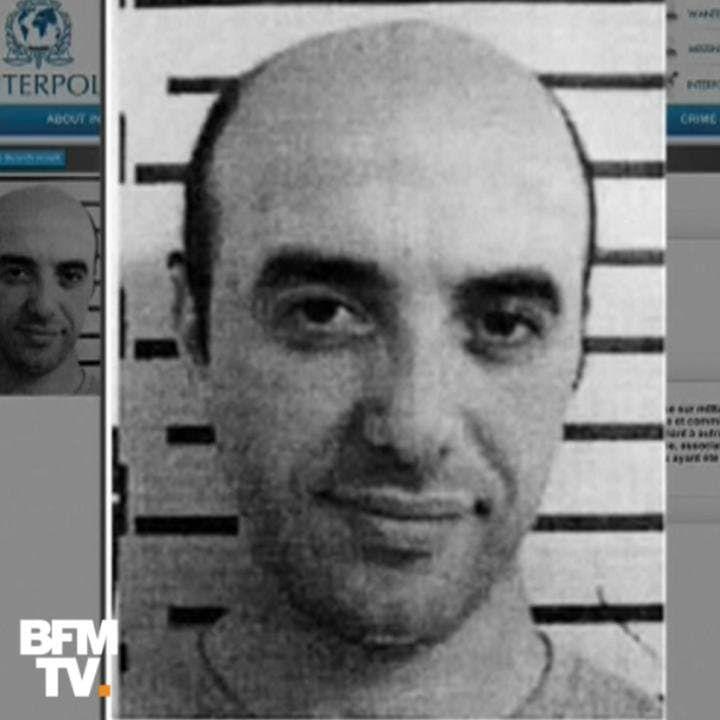

Redouane Faïd condamné à 28 ans de réclusion : retour sur mon analyse

Le 14/08/2020

Le vendredi 13 mars dernier, le braqueur multirécidiviste Redouane Faïd a été condamné à 28 ans de réclusion criminelle par la cour d’assises du Pas de Calais. L’occasion pour moi aujourd’hui de revenir sur l’analyse que j’avais faite en 07/2018, dans laquelle je pointais quelques marqueurs gestuels révélants son caractère manipulateur.

Ce même mois de juillet, Redouane Faïd s’était évadé de façon spectaculaire de la prison de Réau (77) par hélicoptère. Il ne fut arrêté qu’en octobre suivant.

Rappel de mon analyse du 05/07/2018 :

Analyse Flash : Redouane Faïd, braqueur un jour, braqueur toujours !

3 images simples pour illustrer qui est Redouane Faid, l’enfant qu’il a été et le braqueur qu’il sera toujours.

« Je me suis toujours gardé de véhiculer une aura et une légende en disant que c’est bien de faire ça… »

Il le scande comme un mantra mais il énonce simplement le symbole qui le guide lui, et vers ce à quoi il veut tendre : être plus le plus reconnu de tous les braqueurs !

Les propos sont dits posément, sans agressivité qui elle, est lisible sur son corps. Sa langue sort de sa bouche pour y rentrer rapidement, une image presque imperceptible mais dont le sens est : je ravale mes propos.

Axe de tête latéral droit ajouté à un axe de tête rotatif droit, lesquels sont renforcés par un axe sagital supérieur. Il se croit et se place au-dessus des autres, guidé par l’ambition et la quête de reconnaissance : il se voit comme un rebelle et le dit avec le sourire.

La position du buste en arrière et vers sa droite montre qu’il est dans une posture analytique, réfléchie. Son sourcil gauche est relevé par rapport au droit, ce qui le met à distance des autres. Il se veut à part, différent.

« Quand vous grandissez dans une cité, on fait pas attention à vous… »

Le voilà son point de départ d’adaptation sociale, son T0 qui motive son ambition. C’est ce que je tente de clamer, de relayer haut et fort que l’enfant a besoin d’attention, de bienveillance et d’inclusion. Le cas échéant, nul ne peut prédire les voies créatives qu’il peut emprunter pour arriver à exister.

Son menton est froncé en une moue de regret, de dépit qui transmet au fond une tristesse ressentie et contrebalancé par un sourire ironique qui revient très souvent tout au long de ses interviews. Il nous rit au nez ! Sa tristesse est domestiquée et surmontée à grand renfort de clivage bien versus mal, vision pour le moins binaire et enfantine du monde vu par un petit gars de la cité (rien de péjoratif dans mes propos, je vous rassure). C’est malheureusement trop souvent la loi de la débrouillardise et du plus fort qui l’emporte dans cet environnement.

« Je me suis fait arrêter et ça m’a servi à stopper tout ça… »

Aller, pour un peu on pourrait y croire… Non ? Non, pas une once de vérité dans tout cela. Comment serait-ce possible lorsque la tête se désaxe tellement pour venir se placer à l’opposé de ce que les yeux regardent ?! Ses paroles vont dans un sens, ce qu’il pense réellement va dans l’autre sens.

Criminel un jour, criminel toujours !

Liens :

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9doine_Fa%C3%AFd

https://www.youtube.com/watch?v=_WJytJmlOqs

http://www.ds2c.fr/blog/analyse-flash-redouane-faid-braqueur-un-jour-braqueur-toujours.html

Crédit photo : Redoine Faïd - Brightcove

Ely-Killeuse : analyse des gestes 2 ans après

Le 05/08/2020

En août 2018, j’analysais une vidéo d’Ely Killeuse : “la force d’un témoignage investi et authentique”. Ely Killeuse est une blogueuse ambassadrice du Body Positive.

L’objectif de mon analyse était d’identifier les marqueurs gestuels qui illustrent la véracité d’un témoignage. En l’occurrence, la blogueuse s’exprimait pour un trouble du comportement alimentaire. Au cours de ce témoignage, j’ai mis en évidence l’évocation inconsciente d’une information connexe : le lien mère-fille dans l’enfance.

Dans sa gestuelle, la blogueuse montrait une certaine rigidité liée à elle, à son histoire mais également une gêne, un mélange de peur et de dégoût que j’interprétais comme une répulsion ressentie face à sa maladie et un sentiment de culpabilité qui imposait de ne pas en dire davantage.

Aujourd’hui, Ely Killeuse témoigne pour Brut des tabous autour de la grossesse.

Depuis 2 ans, quel a été son parcours personnel ? Est-ce que son cheminement a été bénéfique ? Est-elle parvenue à passer outre son sentiment de culpabilité ?

Globalement et sans rentrer dans les détails, la blogueuse est toujours aussi authentique, le regard alternant entre passé et futur émotionnel, les sourcils sont mobiles et viennent ponctuer certains mots ou phrases. Ely Killeuse est dans le lien mais avec un esprit analytique, son axe de tête en témoigne et c’est tout à fait logique vu le contexte.

Cela étant, ce qui est intéressant à l’analyse de cette nouvelle vidéo ce sont les gestes parasites et les “non” qu’elle fait de la tête alors que les propos qu’elle tient ne sont pas négatifs. Pourquoi son corps dit “non” alors que ses propos parlent de choses positives ? Pourquoi des gestes qui viennent contrarier son discours ?

“La question que tout le monde te pose quand tu es enceinte : combien t’as pris ?” ; “on va se peser : sujet qui fâche”

A 1 min. 51, son index gauche vient micro-démanger l’arc de Cupidon : “la Yasmine d’avant, j’ai eu beaucoup de témoignages, elle n’aurait jamais voulu être enceinte en étant grosse.” Ce geste illustre la relation de dépendance qui existe entre elle et ses followers. Une relation d’influence sans laquelle elle n’aurait pu faire ce travail sur elle. Mais comme toute influence, c’est aussi un signe d’addiction à l’autre dont on se sert pour nourrir son narcissisme blessé.

A 3 min. 04, “(mon corps) il est juste en train de remplir sa fonction” et sa tête fait “non”. Cette sentence n’implique pas de forme négative pourtant...

A 3 min. 10, “j’ai fait une fausse couche avant cette grossesse et aujourd’hui tout ce qui m’importe, c’est que mon bébé aille bien” et sa tête fait “non”. Là non plus, aucune raison pour que son corps dise “non”.

A 3 min. 36, son index gauche vient micro-démanger sa narine gauche, ce qui illustre que quelque chose dans son image lui est encore dérangeante. Il s’agit bien évidemment de son rapport à son corps et par extension, l’image qu’elle véhicule auprès des autres et celle qu’ils lui renvoient. Il y a bel et bien une distorsion dont elle semble toujours sensible.

La question aurait mérité d’être posée au moment même où elle a fait ces gestes. A quoi pensait-elle à ce moment là ? Ce qui se passe réellement mais dont elle n’a pas conscience, c’est que son corps réagit à ces 2 propos précédents : “combien t’as pris ?” et “Sujet qui fâche !”

Finalement, le corps d’Ely Killeuse ne fait que répondre à ces 2 questions qui ont été posées 2 minutes avant. Son esprit conscient verbalise et construit un discours pour la caméra, il est bien présent alors que son corps ne l’est plus depuis qu’il est resté bloqué sur ces 2 sujets.

Pourquoi ? Parce que ça la dérange toujours, parce qu’elle n’est pas d’accord, parce que ça la touche encore, parce que c’est un sujet… tabou. Un parallèle est possible entre les troubles des conduites alimentaires (qu’Ely Killeuse a vécu) et le sadomasochisme qui ont de nombreux points communs. Notamment dans la description symptomatique du recours à un rituel avec investissement du geste et de l’objet. Toutes les étapes du rituel doivent être respectées pour se dégager de la tension créée par l’angoisse et l’excitation. Ce sont des rituels obsessionnels et immuables qui revêtent une nécessité pour accéder à un plaisir dominé par l’autoérotisme et la relation d’emprise sous-jacente. Le corps devient le fétiche mais la compulsion de répétition perd ses effets de maîtrise et de réparation narcissique. Le corps est vu comme un objet d’excitation et persécuteur et à ce titre, il doit être puni. L’objet est la cible des attaques et dans le cas des troubles du comportement alimentaire, c’est le corps lui-même et c’est en cela qu’il y a une analogie avec la structure perverse et la destruction de l’autre comme sujet désirant.

Tout cela a construit et façonné Ely Killeuse, ça fait partie de son histoire. Donc, la blogueuse a fait et elle a réussi en partie un travail personnel de longue haleine mais elle n’en a pas tout à fait terminé avec l’image d’elle-même et celle que les autres lui renvoient. Image dont le symbole, le vecteur est son corps. Le jugement de cette image ne devrait plus lui importer mais on ne se débarrasse pas d’une addiction comme ça, surtout lorsqu’on ne l’a pas supprimé totalement de sa vie, de sa façon de fonctionner… le rituel se perpétue par la proxémie créée et entretenue avec son public.

Pour conclure, le corps d'une femme ne devrait être un sujet pour personne. Personne ne devrait poser une main sur le ventre d'une femme enceinte sans son approbation.

Tout le monde devrait faire montre d'un peu de psychologie, d'empathie mais malheureusement, l'empathie (cognitive et émotionnelle) a été mise au second plan depuis très/trop longtemps. Mais ça, c'est un autre débat...

Le lien vers la vidéo pour cette nouvelle analyse : https://www.brut.media/fr/health/elykilleuse-brise-les-tabous-autour-de-la-grossesse-205b0c2b-0c3a-4f95-89df-78e1b40eaaf8

Lien vers le site d’Ely Killeuse : http://elykilleuse.fr/ (dernière mise à jour en 12/2018)

Lien vers mon analyse : http://www.ds2c.fr/blog/la-force-d-un-temoignage-investi-et-authentique.html

Photo : profil instagram ely-killeuse