- Accueil

- Blog

Blog

Le passage à l'acte délictuel et criminel : entre déficit identitaire et clivage du Moi

Le 16/03/2025

L’adolescence est une période de transformations psychiques et biologiques intenses, marquée par des conflits internes et des réajustements identitaires. Pour certains individus, ces tensions peuvent conduire au passage à l’acte délictuel ou criminel, qui devient alors une tentative de résolution d’une impasse psychique.

Un évitement de la réalité

Les troubles dépressifs observés à l’adolescence sont souvent liés à une difficulté à accepter une réalité perçue comme décevante. L’individu, confronté à la frustration et à l’angoisse de la séparation (d’avec sa mère), peut se replier sur un univers fantasmé où persistent les imagos archaïques (ce sont des représentations psychiques souvent inconscientes du père, de la mère…).

Ces représentations façonnent l’inconscient et influencent la manière dont le sujet se positionne face au monde, face aux autres. Leur persistance sous des formes rigides peut générer une incapacité à s’adapter aux exigences de la réalité adulte, favorisant alors des comportements de rupture.

Une Identité Menacée

Freud a mis en évidence l’importance du conflit œdipien dans la structuration psychique de l’individu. Lorsque l’enfant ne parvient pas à intégrer ce conflit de manière satisfaisante, l’adolescence réactive ces tensions, créant une incertitude identitaire.

Un déficit d’intégration des identifications parentales peut alors mener à une perte de repères, souvent compensée par l’adhésion à des idéaux de groupe. Ce besoin de se raccrocher à une identité collective peut se traduire par un basculement vers des conduites délinquantes, la bande devenant un substitut aux figures parentales défaillantes. L’individu s’idéalise omnipotent et au-dessus de tous. L’agressivité tend à s’assurer une emprise/domination sur les autres qui sont vus comme des choses, des objets qu’il faut manipuler et maîtriser.

C’est une façon d’oublier l’absence de la mère, perçu comme un abandon, et la scène est rejouée de façon répétitive, sclérosant l’individu dans une position infantile victimaire, dénué d’intentionnalité et de goût pour l’effort. Cette mégalomanie est une défense contre l’autre qui est vu comme dangereux et son inversion en sentiment de dévalorisation en cas d’échec.

Symptômes et passage à l’acte

Dans certaines situations, la détresse psychique ne peut être mentalisée et se traduit par des comportements symptomatiques tels que la délinquance, la toxicomanie ou l’anorexie. Ces conduites permettent d’éviter une confrontation directe avec l’angoisse, en maintenant un clivage/séparation inconsciente du Moi.

Le clivage du Moi se manifeste par la coexistence de deux parties psychiques :

- L’une conforme aux exigences de la réalité extérieure,

- L’autre soumise aux pulsions archaïques.

Ce clivage explique la répétition compulsive des actes transgressifs, où l’acte prend le relais du langage pour exprimer une souffrance indicible. Le passage à l’acte est une annulation de la réalité psychique et des angoisses infantiles.

Une absence de symbolisation

Chez certains adolescents présentant une personnalité de type « psychopathique », on observe une inaffectivité marquée et un déficit dans la structuration des processus symboliques. L’absence de cadre interne (absence du père bien souvent et/ou mère ambivalente, non sécurisante) stable entraîne :

- Une impulsivité incontrôlée,

- Une mythomanie compensatoire,

- Une agressivité primaire mal canalisée,

- Une pauvreté fantasmatique, réduisant les capacités d’élaboration psychique.

Le phénomène de bande vient alors renforcer des identifications superficielles où le sujet fonctionne « comme si » il incarnait un personnage dans un jeu de rôle, sans réelle intégration subjective.

Le passage à l’acte comme solution ultime

L’agressivité, dans sa dimension primitive, est une réponse à l’angoisse de séparation avec la mère. Elle devient un mécanisme de défense contre l’angoisse d’abandon et l’effondrement narcissique.

Pour rappel, l’enfant transfert normalement cette angoisse vers l’adoption d’une peluche par exemple. Cet objet est ainsi sensé symboliser la mère absente et a pour vocation de rassurer l’enfant.

Dans les cas les plus graves, notamment dans les structures psychopathiques ou psychotiques froides, la relation à l’objet se fétichise. Le passage à l’acte ne vise plus seulement à exprimer une tension interne, mais à vérifier sa propre existence par le biais d’un objet/personne externe. L’acte devient alors un moyen de pallier une faille narcissique insupportable.

Le passage à l’acte est une tentative de résolution psychique

Loin d’être un simple dysfonctionnement social, le passage à l’acte délictuel ou criminel traduit souvent un échec des processus d’identification et de symbolisation. Pris dans une impasse psychique très angoissante, l’individu trouve dans l’acte un exutoire à ses tensions internes, un moyen de réaffirmer son existence face à un monde perçu comme hostile ou indifférent.

Que dit la réalité des chiffres ?

En 2004, 500 000 personnes ont fait l'objet d'une condamnation pour un délit ou une contravention « grave », inscrite dans le casier judiciaire. Parmi eux, quatre sur dix ont déjà des antécédents judiciaires au moment de la condamnation de 2004.

Entre 2004 et 2011, si l'on exclut les infractions à la circulation routière, qui constituent un cas de récidive fréquent et atypique, 38 % des condamnés ont récidivé. Ce taux de récidive atteint 59 % pour les condamnés présentant des antécédents judiciaires. Environ 40 % des récidivistes retournent devant la Justice pour la même infraction que celle sanctionnée en 2004.

La récidive est très fréquente chez les jeunes, voire très jeunes, délinquants : six condamnés sur dix en 2004, mineurs au moment des faits reprochés, ont récidivé avant 2011.

Entre 2000 et 2010, le parquet a joué un rôle de plus en plus important dans la justice pénale des mineurs, comme dans celle des majeurs. Depuis une vingtaine d’années, de nombreuses mesures alternatives aux poursuites ont été développées, permettant à la fois d’accroitre la réponse pénale et de soulager les juridictions des infractions les moins graves. Les alternatives aux poursuites constituent ainsi plus de 50 % de la réponse pénale à l’encontre des auteurs mineurs depuis 2004 et 63 % en 2020 contre 46 % pour les auteurs majeurs.

L’emprisonnement, ferme ou assorti, en tout ou partie, d’un sursis, est la peine la plus souvent prononcée et concerne une condamnation de mineurs sur trois (35 % en 2020). La durée des peines d’emprisonnement ferme s’est allongée depuis dix ans : le quantum moyen d’emprisonnement ferme prononcé est passé de 5,5 mois en 2010 à 9 mois en 2020.

Les mesures et sanctions éducatives n’impliquant pas de suivi éducatif représentent toujours en 2020 une part importante des peines et mesures principales prononcées par les juges et tribunaux pour enfants (40 %), même si elles ont décliné (46 % en 2005) au profit de mesures entraînant un suivi, comme la mise sous protection judiciaire.

La récidive des mineurs primo-condamnés est restée relativement stable, plus d’un mineur sur deux condamnés pour la première fois entre 2005 et 2012 a récidivé. La récidive est relativement rapide, 70 % des récidivistes ont récidivé en moins de deux ans. (Source : Info Stat Justice 30/06/2022, mis à jour le 14/07/2024).

En 2020, les alternatives aux poursuites ont concerné 61 600 affaires, et 63 % de ces alternatives étaient des rappels à la loi. Cette mesure, la plus légère, permet au procureur de la République de rappeler au mineur auteur des faits les obligations résultant de la loi malgré l’absence de poursuite (source : Info Stat Justice n°186 – 2000 2020 : un aperçu statistique du traitement pénal des mineurs).

Comment définir la motivation ?

Le 08/02/2025

La phénoménologie, en tant que courant philosophique initié par Edmund Husserl, se concentre sur l'expérience subjective et la manière dont les phénomènes apparaissent à la conscience. Concernant la motivation, la phénoménologie propose une approche centrée sur l'expérience vécue et l'intentionnalité.

Intentionnalité et motivation

Dans la phénoménologie, l'intentionnalité désigne la capacité de la conscience à être dirigée vers quelque chose—un objet, une idée, une action. La motivation est donc vue comme un processus intentionnel, où les actions sont orientées par des significations et des valeurs perçues par l'individu.

La motivation n'est pas simplement une force interne, mais une expérience vécue qui prend sens dans le contexte de la vie de l'individu. Par exemple, un acte motivé est compris non seulement comme une réponse à un besoin, mais comme l'expression d'une relation personnelle au monde.

Husserl considère la motivation comme un principe structurant de la conscience. Il ne la voit pas comme un simple mécanisme causal (comme en psychologie behavioriste), mais comme une relation entre des vécus intentionnels.

Dans la phénoménologie husserlienne, tout acte de conscience est intentionnel, c’est-à-dire dirigé vers un objet ou une signification. La motivation naît de la manière dont une expérience vécue en appelle une autre, selon une nécessité interne, mais sans déterminisme strict.

Par exemple, si quelqu’un ressent un profond sentiment d’injustice après une humiliation, ce vécu peut motiver une action future (une vengeance, une prise de parole, un retrait du monde social). Cette action n’est pas une simple réaction mécanique, mais le résultat d’une configuration de sens dans la conscience.

Husserl distingue la motivation active, qui correspond aux décisions réfléchies, et la motivation passive, qui se manifeste dans les habitudes, les tendances préconscientes, ou les associations involontaires d’idées.

Par exemple, une personne qui a souvent été rejetée peut développer une méfiance automatique envers les autres, sans y réfléchir consciemment. Cette méfiance est une motivation passive, issue d’une accumulation de vécus.

Ainsi, pour Husserl, la motivation est le lien dynamique qui unit nos expériences passées, présentes et futures dans une trame de significations.

Selon Merleau-Ponty

Merleau-Ponty, un autre grand penseur phénoménologique, explore la motivation à travers le corps et la perception. Pour lui, le corps est le point de départ de l'expérience humaine, et la motivation émerge des interactions entre le corps, l'environnement et les autres.

En somme, la phénoménologie envisage la motivation non pas comme un simple mécanisme psychologique, mais comme une expérience riche, enracinée dans la conscience, le corps et les relations avec le monde. Cette approche met l'accent sur la dimension subjective et la signification personnelle des actions motivées.

Merleau-Ponty, influencé par Husserl mais aussi par la psychologie et la neurologie, va plus loin en intégrant la dimension corporelle de la motivation.

Pour Merleau-Ponty, notre perception du monde ne se limite pas à un traitement passif d’informations, mais oriente notre manière d’agir. La motivation ne naît donc pas uniquement de la réflexion, mais aussi de notre rapport immédiat au monde à travers notre corps.

Par exemple, lorsqu’on voit une porte entrebâillée, on a spontanément tendance à vouloir la pousser.

Quand quelqu’un nous regarde fixement dans un contexte hostile, cela peut nous inciter à réagir sans même formuler consciemment l’intention d’agir.

Ces réactions ne sont pas de simples réflexes, mais des motivations perceptives qui émergent de notre interaction corporelle avec le monde.

Contrairement à Sartre, qui pense que l’homme est totalement libre de ses choix, Merleau-Ponty insiste sur le fait que nos motivations sont en partie ancrées dans notre corps et notre histoire vécue. Nous ne sommes pas déterminés, mais notre liberté s’exerce dans un monde déjà structuré par notre passé et notre manière d’exister corporellement.

Par exemple, une personne ayant grandi dans un climat de violence n’est pas condamnée à reproduire cette violence, mais son rapport au danger, à la confiance et à la confrontation est déjà préfiguré par son histoire. Sa motivation à agir sera teintée de cette expérience, même si elle garde une marge de liberté.

Conclusion : Deux visions complémentaires de la motivation

La phénoménologie offre une compréhension nuancée de la motivation, qui dépasse une simple opposition entre déterminisme et libre arbitre. Chez Husserl, la motivation est avant tout un enchaînement logique de vécus intentionnels, où chaque expérience donne du sens à la suivante sans être mécaniquement causée. La conscience se structure ainsi dans une dynamique de significations qui oriente nos décisions.

Chez Merleau-Ponty, la motivation ne se limite pas à un processus purement mental : elle est incarnée, enracinée dans notre perception du monde et notre manière de nous y mouvoir. Loin d’être une simple réaction, elle est une réponse ajustée à notre histoire et à notre situation corporelle, où la liberté s’exerce dans un cadre déjà structuré.

Ces deux perspectives ne s’opposent pas, mais se complètent : la motivation est à la fois une dynamique de sens et une interaction vécue avec le monde. Elle ne se réduit ni à un pur calcul rationnel ni à un simple réflexe biologique, mais s’inscrit dans une expérience humaine totale, où passé, conscience et corps se rejoignent pour orienter nos choix et nos actions.

Prendre une décision sur la base de l'intuition ou de la réflexion ?

Le 25/01/2025

Focus sur : « La Force de l'intuition » de Malcolm Gladwell

Gladwell explore la manière dont notre esprit prend des décisions rapides et intuitives, souvent en quelques secondes, et comment ces jugements peuvent être aussi fiables, voire plus, que des décisions réfléchies et analytiques. Gladwell introduit le concept de « thin-slicing », qui désigne notre capacité à saisir l'essence d'une situation ou d'une personne en se basant sur de brefs instants ou des informations limitées.

Gladwell illustre cette idée à travers diverses anecdotes et études. Par exemple, il mentionne le chercheur John Gottman, capable de prédire avec une précision de 90 % si un couple va divorcer en analysant seulement 15 minutes de leur conversation. Gottman et Amber Tabares, une de ses étudiantes, ont remarqué que chez les couples qui devaient par la suite divorcer, quand l’un des conjoints demandait à l’autre de l’approuver, il n’obtenait jamais satisfaction. Chez les couples plus heureux, au contraire, le conjoint répondait à la demande en disant simplement « oui, oui » ou en hochant la tête.

Gladwell souligne également que ces jugements instantanés sont souvent inconscients. Il cite l'exemple de l'entraîneur de tennis Vic Braden, qui pouvait prédire quand un joueur commettrait une double faute avant même que le service ne soit exécuté, sans pouvoir expliquer comment il arrivait à cette conclusion. Cela démontre que notre subconscient joue un rôle majeur dans nos décisions rapides.

Attention aux biais

Cependant, l'auteur met en garde contre les dangers potentiels de ces jugements intuitifs, notamment lorsqu'ils sont influencés par des stéréotypes ou des préjugés inconscients. Il aborde le concept de « priming » psychologique, où des associations subconscientes peuvent affecter nos perceptions et décisions.

Gladwell discute également de la notion de « paralysie par l'analyse », où un excès d'informations peut nuire à la qualité de nos décisions. Il affirme que, dans de nombreux cas, disposer de moins d'informations mais savoir identifier les éléments pertinents permet de prendre de meilleures décisions. Cette idée est illustrée par des exemples dans divers domaines, tels que la médecine, où des diagnostics basés sur des informations clés peuvent être plus précis que ceux fondés sur une multitude de données.

Dans le cadre de l’analyse des décisions intuitives, Gladwell fait écho au modèle RPD (Recognition-Primed Decision), un cadre développé par le psychologue Gary Klein pour expliquer comment les experts prennent des décisions dans des situations complexes ou stressantes. Ce modèle repose sur l’idée que les décisions intuitives ne sont pas des actes de hasard, mais le fruit de la reconnaissance rapide d’un schéma familier dans une situation donnée. Lorsqu’une personne expérimentée est confrontée à un problème, son cerveau identifie immédiatement une solution en se basant sur des expériences similaires passées, sans qu’il soit nécessaire de comparer systématiquement toutes les options. Ce processus d’intuition experte permet des réponses rapides et adaptées, particulièrement dans des domaines où le temps est un facteur critique, comme la médecine d’urgence, la gestion de crise, ou encore les opérations militaires.

Quels champs d’application ?

Les champs d’application du modèle RPD sont variés. Le RPD intervient dans un contexte où la contrainte de temps est importante, où il est nécessaire d’avoir de l’expérience opérationnelle, dans des conditions dynamiques avec des objectifs non quantifiables.

Par exemple, les pompiers qui évaluent une scène d’incendie peuvent, en quelques secondes, identifier le danger principal et ajuster leurs actions en conséquence. De même, un chirurgien chevronné peut instinctivement détecter une complication potentielle au cours d’une opération grâce à des signaux subtils qu’un novice pourrait ignorer. Ce modèle met en lumière l’importance de l’expérience dans l’efficacité des décisions intuitives, tout en soulignant que les erreurs peuvent survenir lorsque des biais ou des préjugés influencent le jugement initial.

En résumé

Le modèle RPD complète l’analyse de Gladwell en démontrant comment les décisions rapides reposent sur une base solide d’apprentissage et de reconnaissance, en s’avérant souvent supérieures dans des environnements dynamiques et exigeants.

Mais allons encore plus loin, jusqu’à Husserl

La corrélation entre la force de l’intuition de Malcolm Gladwell et l’intentionnalité de Husserl est une réflexion fascinante qui lie deux domaines apparemment distincts : la psychologie intuitive et la phénoménologie.

L’intentionnalité chez Husserl

L’intentionnalité, au cœur de la phénoménologie d’Edmund Husserl, désigne le fait que toute conscience est toujours conscience de quelque chose. Cela signifie que la pensée humaine n’est jamais isolée ou abstraite, mais qu’elle vise toujours un objet ou une situation spécifique. Pour Husserl, cette orientation intentionnelle n’est pas seulement un acte mental délibéré, mais aussi une manière dont notre esprit se dirige spontanément vers le monde, en saisissant les phénomènes dans leur immédiateté.

Intuition dans La Force de l’intuition

Chez Gladwell, l’intuition est décrite comme une capacité du cerveau à prendre des décisions rapides en s’appuyant sur des signaux inconscients et des expériences passées. Cette forme de cognition repose sur une saisie immédiate de l’essence d’une situation (le "thin-slicing"), souvent sans analyse consciente détaillée.

La corrélation : une saisie intuitive de l’essence

Ces deux perspectives peuvent se rejoindre dans l’idée que l’intuition, comme l’intentionnalité, est un mode de rapport immédiat au monde :

1. Saisie directe de l’objet : L’intuition de Gladwell peut être vue comme une application pratique de l’intentionnalité husserlienne, dans laquelle l’esprit, dirigé vers un phénomène, en capte l’essence essentielle sans médiation analytique. Par exemple, un expert en art peut reconnaître instinctivement un faux tableau, tout comme l’intentionnalité husserlienne permet de saisir directement les qualités d’un phénomène.

2. Pré-réflexivité : Husserl souligne que de nombreuses perceptions intentionnelles se déroulent sans réflexion consciente. De la même manière, Gladwell montre que l’intuition opère souvent en arrière-plan, mobilisant des processus inconscients basés sur des expériences accumulées.

3. Le rôle du contexte : Dans les deux approches, le contexte joue un rôle clé. Husserl insiste sur le fait que chaque intention est ancrée dans un horizon de signification, tout comme Gladwell démontre que l’intuition se nourrit des expériences vécues dans des contextes particuliers.

Applications communes

1. Psychologie : En psychologie appliquée, les deux notions renforcent l’idée que nos jugements ne sont jamais neutres ou désincarnés. Ils sont enracinés dans notre expérience du monde et influencés par l’environnement et le vécu.

2. Éthique et prise de décision : La réflexion sur l’intentionnalité peut éclairer les limites de l’intuition. Par exemple, si une intuition est biaisée par des stéréotypes (comme Gladwell le montre), elle pourrait être réexaminée à travers l’analyse intentionnelle husserlienne pour mieux comprendre les structures qui influencent ce jugement.

3. Phénoménologie de l’action : Les deux approches mettent en lumière la manière dont nos actions (qu’elles soient intuitives ou réfléchies) sont toujours orientées vers une finalité, qu’elle soit consciente ou inconsciente.

En conclusion

L’intuition, telle que décrite par Gladwell, peut être interprétée comme une forme d’intentionnalité pré-réflexive. Là où Husserl se concentre sur la manière dont la conscience oriente et constitue les phénomènes, Gladwell explore les manifestations pratiques de cette orientation dans nos jugements rapides. Cette mise en relation ouvre des perspectives intéressantes pour comprendre comment nos décisions intuitives sont enracinées dans notre expérience phénoménologique du monde.

Corps et émotions : intéroception

Le 11/01/2025

L'intéroception est un processus psychophysiologique fondamental qui, bien qu'encore peu exploré dans certaines disciplines, a suscité un intérêt croissant ces dernières années, notamment dans les domaines de la psychologie, des neurosciences et de la psychologie clinique. L'intéroception désigne la capacité de percevoir et de ressentir les signaux internes de notre corps, tels que la faim, la soif, les douleurs, les battements du cœur ou encore les changements dans la température corporelle. Ces informations nous aident à ajuster nos comportements en fonction des besoins physiologiques et émotionnels, et ont une influence directe sur notre état mental et notre bien-être. Dans cet article, nous allons explorer la notion d'intéroception sous différents angles, en analysant son rôle dans le développement de la conscience corporelle, ses liens avec les émotions et les processus cognitifs, ainsi que son impact sur la santé mentale.

Qu'est-ce que l'intéroception ?

L'intéroception peut être définie comme la perception des stimuli internes qui proviennent de l'intérieur du corps, et qui sont ensuite intégrés par le cerveau pour générer des réponses émotionnelles et comportementales adaptées. Ces informations proviennent de récepteurs situés dans diverses parties du corps, comme les muscles, les organes internes et la peau. En d'autres termes, l'intéroception nous permet de prendre conscience de l'état de notre corps, qu'il s'agisse de sensations corporelles telles que la douleur, l'anxiété, la chaleur ou encore la respiration.

Un aspect essentiel de l'intéroception est qu'elle va au-delà des simples sensations physiques : elle est également liée à l'expérience émotionnelle. Par exemple, une augmentation de la fréquence cardiaque peut être interprétée par le cerveau comme un signe d'anxiété ou de stress, et cette information influence notre état émotionnel. De la même manière, une respiration profonde et régulière peut générer un sentiment de calme et de relaxation.

Les mécanismes physiologiques sous-jacents

Les mécanismes physiologiques de l'intéroception reposent sur un ensemble complexe de récepteurs sensoriels, principalement des nocicepteurs et des mécanorécepteurs, qui transmettent les signaux internes à travers le système nerveux. Ces récepteurs détectent des changements dans les conditions internes du corps, comme la température, la pression, l'étirement des tissus ou encore les changements de pH dans les organes internes.

L'information perçue par ces récepteurs est envoyée au cerveau via la moelle épinière et des circuits spécifiques, notamment le cortex insulaire et le cortex cingulaire antérieur. Le cortex insulaire, en particulier, joue un rôle clé dans la conscience corporelle et dans la régulation des émotions, car il traite et intègre les informations internes du corps en fonction des états émotionnels et des intentions comportementales.

L'intéroception et la régulation émotionnelle

L'intéroception a un lien direct avec la régulation émotionnelle, ce qui signifie que la façon dont une personne perçoit les signaux corporels peut influencer ses émotions et son comportement. Par exemple, une personne qui ressent une accélération de son rythme cardiaque ou une tension musculaire peut interpréter ces sensations comme un signe de stress ou d'anxiété. Si cette personne est plus sensible à ses sensations corporelles, elle pourrait réagir avec plus d'intensité émotionnelle à ces signes internes, amplifiant ainsi son stress.

Au contraire, une personne moins sensible à ces sensations pourrait ne pas percevoir les signaux précoces de stress et pourrait réagir de manière plus détachée ou moins adéquate à ces sensations. Cela peut entraîner une difficulté à réguler ses émotions et à répondre de manière appropriée aux situations stressantes.

L'intéroception joue donc un rôle clé dans le développement de la régulation émotionnelle. Une meilleure conscience de l'état corporel permet à une personne d'identifier plus facilement les signes d'émotions naissantes, ce qui lui donne l'opportunité d'agir avant que ces émotions ne prennent le dessus et ne deviennent plus difficiles à contrôler. Ce processus de régulation émotionnelle est essentiel à la gestion du stress, de l'anxiété, de la dépression et d'autres troubles émotionnels.

L'impact de l'intéroception sur les troubles psychologiques

L'intéroception peut avoir un impact majeur sur la santé mentale. De nombreuses études ont démontré que les personnes souffrant de troubles anxieux, dépressifs, de troubles de l'alimentation, ou encore de troubles somatoformes présentent souvent des altérations dans leur capacité à percevoir correctement les signaux internes de leur corps.

Par exemple, les personnes atteintes de troubles anxieux peuvent avoir une hypersensibilité aux signaux corporels. Elles peuvent interpréter des sensations corporelles innocentes, comme des palpitations légères ou des sensations de chaleur, comme des signes de danger imminent, ce qui peut déclencher une réponse excessive de stress et d'anxiété. Cela peut mener à un cercle vicieux où l'anxiété est constamment alimentée par une perception exagérée des signaux corporels.

D'autre part, les personnes souffrant de troubles dépressifs peuvent avoir une conscience corporelle altérée. Elles peuvent éprouver une déconnexion avec leurs sensations corporelles, les percevant comme étrangères ou non significatives. Cela peut entraîner une difficulté à identifier les signaux de détresse corporelle, tels que la fatigue, la douleur ou la tension musculaire, et à y répondre de manière appropriée. Cette déconnexion avec le corps peut renforcer les symptômes de la dépression et rendre plus difficile l'engagement dans des comportements qui favorisent la régulation émotionnelle et le bien-être.

Les troubles de l'alimentation, comme l'anorexie ou la boulimie, sont également souvent associés à une altération de l'intéroception. Les individus souffrant de ces troubles peuvent avoir des difficultés à reconnaître la faim ou la satiété, ce qui conduit à des comportements alimentaires désordonnés et à une gestion déviante des signaux corporels liés à la nourriture.

L'intéroception dans la thérapie psychologique

Les thérapies basées sur la conscience corporelle, comme la thérapie somatique et la pleine conscience (mindfulness), mettent l'accent sur l'amélioration de l'intéroception dans le but de renforcer la régulation émotionnelle et de traiter les troubles psychologiques. Ces approches visent à aider les individus à se reconnecter avec leur corps et à développer une conscience plus précise des signaux internes.

La pleine conscience, par exemple, consiste à porter attention de manière intentionnelle aux sensations corporelles, sans jugement. En cultivant une meilleure conscience de l'état du corps, les individus peuvent apprendre à observer leurs sensations sans réagir de manière impulsive ou excessive. Cela leur permet de mieux comprendre et réguler leurs émotions.

De même, la thérapie somatique s'intéresse à la manière dont les expériences émotionnelles et les traumatismes sont ancrés dans le corps. En travaillant directement avec les sensations corporelles, cette approche aide les individus à libérer les tensions et les émotions refoulées, et à améliorer leur capacité à percevoir et à répondre aux signaux corporels.

Conclusion

L'intéroception est un domaine fondamental de la psychologie et de la neurophysiologie qui influence profondément notre expérience du monde, nos émotions et notre comportement. Elle est intimement liée à la régulation émotionnelle et au bien-être psychologique, et joue un rôle clé dans le traitement de nombreux troubles psychologiques. En développant une conscience accrue de nos sensations corporelles, nous pouvons améliorer notre capacité à comprendre nos émotions, à réguler nos réponses comportementales et à favoriser notre santé mentale.

L'intéroception offre un champ d'investigation prometteur pour les chercheurs et les praticiens, et il est probable que la compréhension de ce processus continuera à évoluer, ouvrant de nouvelles avenues pour le traitement et la gestion des troubles émotionnels et psychologiques. Par l'intégration de la conscience corporelle dans nos vies, nous pouvons espérer renforcer notre bien-être global et mieux naviguer dans les complexités de notre expérience humaine.

Comment expliquer... (en partie) ?

Le 21/12/2024

Comment expliquer (en partie) qu’un homme marié depuis de longues années ait besoin de sédater sa femme pour avoir des relations sexuelles avec elle ? Pire, comment expliquer que cet homme ait besoin d’inviter d’autres hommes à violer sa propre femme et qu’il y ait des hommes pour accepter ?

Comment expliquer (en partie) qu’un adolescent ait besoin d’oublier ses propres valeurs, que son ou ses parents lui ont inculqué, pour participer à une rixe de bandes rivales et de tuer un autre adolescent ?

Comment expliquer (en partie) l’émergence d’une tendance sexuée sur les réseaux sociaux alors qu’elle semble ne rien apporter à celles qui y participent ?

L’habituation !

La relation de cause à effet dans le phénomène d'habituation peut être expliquée à travers le fonctionnement de notre système nerveux et psychologique.

Stimulation initiale (la cause)

Lorsqu'un individu est exposé à un stimulus nouveau ou excitant (comme un nouveau défi, une récompense ou une expérience), son système nerveux réagit fortement. Cette excitation est due à la libération accrue de neurotransmetteurs comme la dopamine, qui jouent un rôle clé dans la sensation de plaisir et de motivation.

Adaptation progressive

Avec des expositions répétées au même stimulus, le cerveau s'adapte. Les neurones deviennent moins sensibles à ce stimulus particulier, ce qui entraîne une diminution de la réponse psychologique. C'est le phénomène d'habituation.

Le système nerveux ajuste sa réponse pour éviter une surcharge, ce qui permet de conserver de l'énergie et de se concentrer sur des stimuli nouveaux ou plus pertinents. Malheureusement la sensation de plaisir ou de satisfaction ressentie face au stimulus diminue, même si le stimulus reste identique.

Baisse d'excitation psychologique (l'effet)

Cette adaptation conduit à une baisse progressive de l'excitation psychologique. Par exemple : une personne qui pratique un sport extrême peut ressentir moins d'adrénaline après plusieurs expériences similaires.

Ou encore, un consommateur de contenu peut trouver un type de divertissement moins intéressant avec le temps.

Recherche d'un stimulus plus intense (besoin de faire plus)

Pour retrouver le même niveau d'excitation ou de satisfaction, l'individu cherche des stimuli plus puissants ou plus extrêmes. Cela peut se traduire par une augmentation de l'intensité du stimulus (plus de risques, plus de défis). Un changement de type de stimulation pour redécouvrir la nouveauté.

Par exemple, l'addiction au plaisir. Dans des comportements liés à la dopamine (jeu vidéo, substances, achats compulsifs, consommation des réseaux sociaux, etc.), l'habituation entraîne une tolérance. L'individu a besoin d'augmenter la "dose" pour retrouver l'excitation initiale, ce qui peut entraîner une escalade ou une dépendance.

Avec un zest de fantasme

Ajouter le critère de laisser libre cours à ses fantasmes enrichit l’explication du phénomène d’habituation, car les fantasmes jouent un rôle important dans la stimulation psychologique et la quête d’excitation.

Les fantasmes comme amplificateurs initiaux

Les fantasmes, en tant que constructions mentales, augmentent l’intensité d’un stimulus. Lorsqu’un individu laisse libre cours à ses fantasmes, il amplifie son excitation psychologique en combinant la réalité et son imagination. L’anticipation créée par les fantasmes intensifie l’expérience du stimulus et ça rend le stimulus encore plus captivant, mais aussi plus rapidement sujet à l’habituation.

Avec le temps, même les fantasmes les plus intenses peuvent perdre leur capacité à stimuler, car l’esprit s’adapte également à ses propres créations. Ce phénomène repose sur une désensibilisation psychologique et donc les scénarios fantasmés deviennent "prévisibles". S’ensuit une escalade mentale pour compenser, l’individu imagine des fantasmes plus complexes, plus extrêmes ou plus éloignés de la réalité pour retrouver le même niveau d’excitation. L’individu peut chercher à concrétiser ses fantasmes pour compenser la perte d’excitation mentale.

Dans ce cas, le lien entre imagination et réalité devient flou, et le besoin de combiner fantasmes et expériences réelles se renforce.

En conclusion

L'habituation suit une relation de cause à effet claire : exposition répétée → diminution de la sensibilité → recherche d'un stimulus plus intense pour compenser.

Ce phénomène reflète une stratégie adaptative du cerveau, mais peut parfois mener à des comportements excessifs, insatisfaisants, délictuels, criminels, dangereux...

Le 20/10/2024

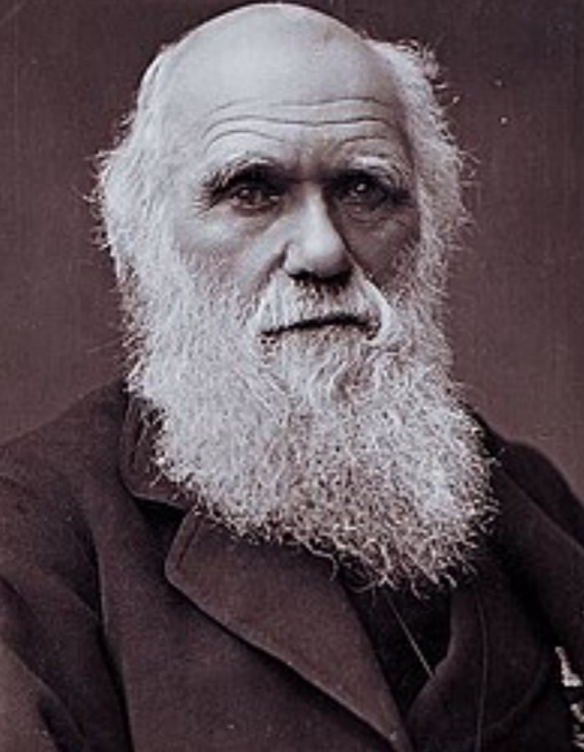

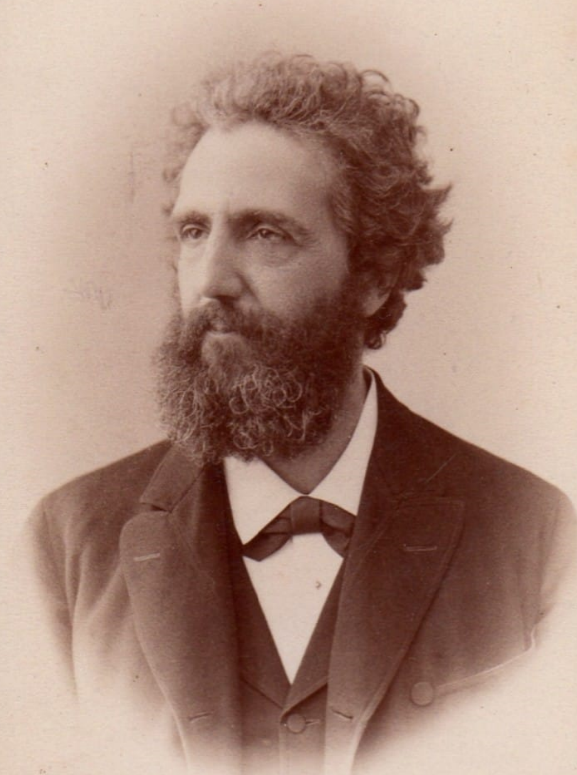

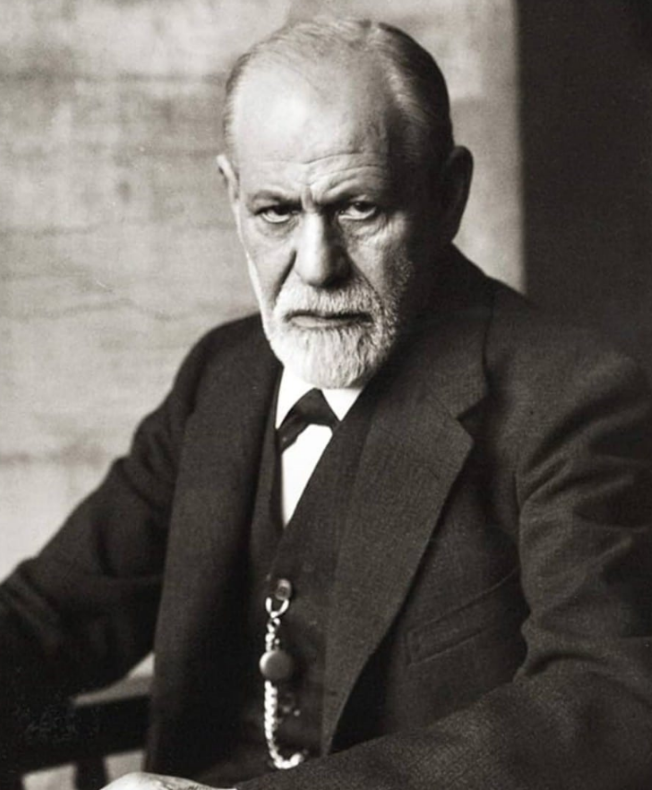

DS2C s’est bâti sur un triptyque psychologique, véritable socle, véritable base pour analyser et décrypter les comportements humains. Charles Darwin, Frantz Brentano et Sigmund Freud sont cette base cruciale. Ils me permettent d’appréhender l’ensemble du fonctionnement humain et du passage à l’acte et de comprendre ce qu’il se trame dans l’esprit d’une personne qui fait ce qu’elle fait, quelles sont ses motivations.

Voyons comment la théorie de l'évolution de Darwin influence la psychologie descriptive et génétique de Brentano, et comment ces idées se connectent à la psychanalyse de Freud.

La théorie de l'évolution de Darwin

Charles Darwin, avec sa publication de "L'Origine des espèces" en 1859, a révolutionné notre compréhension de la biologie et de l'évolution. Sa théorie de la sélection naturelle propose que les espèces évoluent au fil du temps par le biais de mécanismes adaptatifs. Les individus qui possèdent des traits favorables à leur survie et reproduction sont plus susceptibles de transmettre ces traits à leur descendance. Cette théorie a non seulement transformé la biologie, mais a également eu des répercussions profondes sur la psychologie.

L'impact de Darwin sur la psychologie

La théorie de Darwin a encouragé les psychologues à envisager l'esprit humain comme un produit de l'évolution. Des concepts tels que l'instinct, le comportement adaptatif et la fonction des émotions ont été intégrés dans les études psychologiques. La psychologie évolutive, qui émerge plus tard, se base sur l'idée que de nombreux aspects du comportement humain peuvent être compris à travers le prisme de l'évolution.

Frantz Brentano et la psychologie descriptive

Frantz Brentano, philosophe et psychologue autrichien, a développé une approche unique de la psychologie. Dans son œuvre majeure, "Psychologie from an Empirical Standpoint", Brentano propose une psychologie descriptive qui se concentre sur l'expérience subjective. Il insiste sur l'importance de l'intentionnalité, l'idée que les états mentaux sont toujours dirigés vers quelque chose. Cette approche se distingue par sa volonté de décrire les phénomènes psychologiques sans recourir à des explications biologiques ou physiologiques.

Brentano a également introduit la notion de psychologie génétique, qui examine le développement des états mentaux au fil du temps. Il s'intéresse à la manière dont les expériences individuelles et les processus psychologiques évoluent, ce qui établit un lien avec la théorie de l'évolution de Darwin. En effet, tout comme les espèces évoluent, les états mentaux et les comportements humains se développent et s'adaptent en réponse à l'environnement.

La psychanalyse de Freud

Sigmund Freud, souvent considéré comme le père de la psychanalyse, a également été influencé par les idées évolutionnistes. Dans ses théories, Freud propose que les comportements humains sont souvent motivés par des pulsions inconscientes, notamment des désirs sexuels et agressifs. Il introduit des concepts tels que le ça, le moi et le surmoi, qui décrivent les différentes instances de la psyché humaine.

Freud a intégré des idées darwiniennes dans sa conception de la sexualité et des instincts. Il a suggéré que les pulsions humaines, tout comme les traits évolutifs, sont le résultat de processus adaptatifs qui ont été façonnés par l'évolution. La lutte pour la survie, l'angoisse et les conflits internes sont des thèmes récurrents dans son œuvre, soulignant l'importance de l'évolution dans la compréhension de la psyché humaine.

Liens entre les théories

Les liens entre la théorie de l'évolution de Darwin, la psychologie de Brentano et la psychanalyse de Freud se manifestent dans plusieurs domaines clés :

1. **L'évolution et la psychologie** : Les trois penseurs reconnaissent que les comportements et les états mentaux humains sont influencés par des facteurs évolutifs. Darwin établit le cadre de l'évolution, Brentano décrit les processus mentaux, et Freud explore les motivations inconscientes.

2. **L'intentionnalité et les pulsions** : Brentano met en avant l'idée que les états mentaux sont intentionnels, tandis que Freud souligne que ces états sont souvent motivés par des pulsions inconscientes. Cette intersection offre une compréhension plus nuancée de la psyché humaine.

3. **Le développement et l'adaptation** : La psychologie génétique de Brentano et les théories de Freud sur le développement psychologique mettent en lumière comment les individus s'adaptent à leur environnement, un concept central dans la théorie de l'évolution.

En conclusion

Les contributions de Darwin, Brentano et Freud ont façonné notre compréhension de la psychologie moderne. En reliant la théorie de l'évolution aux processus psychologiques, ces penseurs ont ouvert la voie à une exploration plus profonde de la nature humaine. Leur héritage continue d'influencer les recherches contemporaines en psychologie, soulignant l'importance des facteurs biologiques et évolutifs dans la compréhension de l'esprit humain.

DS2C reste à votre disposition pour une MasterClass sur l’analyse comportementale (2h), mais DS2C c’est aussi décrypter et analyser le fonctionnement, le passage à l’acte et la communication non-verbale d’un individu.

Pour toute information, contactez moi par mail : frantz.bagoe@gmail.com ou par téléphone au 06 13 68 38 65.

La peur de l'abandon : explications !

Le 05/10/2024

La peur de l’abandon est un thème central dans le champ de la psychanalyse, car elle touche au cœur des dynamiques inconscientes qui structurent la relation à l'autre et au soi. En psychanalyse, cette peur est souvent analysée en relation avec les premières expériences de séparation, notamment celles vécues avec les figures parentales, et elle se manifeste dans des angoisses profondes liées à la perte d’amour ou de sécurité. Explore la peur de l’abandon à travers plusieurs concepts psychanalytiques centraux, en se basant sur les travaux de Freud, Melanie Klein, Winnicott et Bowlby.

La peur de l'abandon et la psychanalyse freudienne

Freud (1915) a exploré les racines des angoisses fondamentales dans ses travaux sur l'inconscient, en particulier dans ses théories du développement infantile. Dans "Inhibition, Symptôme et Angoisse", Freud introduit la notion d’angoisse primaire, qu'il relie à l’expérience de séparation d’avec la mère. Cette angoisse originelle constitue une base pour comprendre la peur de l’abandon. Freud théorise que le premier lien entre l'enfant et sa mère est essentiel, car c'est la mère qui satisfait les besoins primaires de l’enfant. Lorsqu’il y a une séparation, l'enfant peut ressentir une profonde détresse. La rupture de ce lien est alors vécue comme un abandon, une perte d’objet (la mère en tant qu'objet d'attachement). Freud a également souligné l'importance de la "perte de l'objet d'amour" qui, dans son modèle pulsionnel, est un thème récurrent dans le développement de la névrose. L’enfant, privé de cet amour, peut développer une angoisse qui se manifeste plus tard sous diverses formes. L’idée centrale est que la peur de l’abandon est intimement liée à la perte de l’objet d'amour.

L’angoisse de persécution et l'angoisse dépressive

Melanie Klein (1935) a étendu la compréhension des processus inconscients chez l'enfant, notamment à travers l'idée de positions psychiques. Pour Klein, la peur de l'abandon est liée à deux formes d'angoisse : l'angoisse persécutrice et l'angoisse dépressive, qui caractérisent respectivement la "position paranoïde-schizoïde" et la "position dépressive" chez l'enfant. Dans la position paranoïde-schizoïde, l'enfant projette ses sentiments agressifs et destructeurs sur l'objet (la mère), ce qui crée une angoisse persécutrice. L'enfant craint que l'objet ne revienne pour le persécuter ou le détruire. Par extension, cette peur peut se transformer en une peur d’être abandonné par cet objet si investi, car l’enfant craint que sa propre agressivité ne l’ait détruit. Dans la position dépressive, l’enfant commence à percevoir l’objet comme étant entier, à la fois bon et mauvais. L’angoisse de persécution se transforme alors en angoisse dépressive : l'enfant craint d’avoir endommagé l'objet d’amour à cause de ses impulsions destructrices. Cette culpabilité conduit à une peur plus subtile de l’abandon, car l’enfant ressent une angoisse liée à la perte de l'objet entier (la mère) qu'il aime et déteste à la fois. Cette compréhension kleinienne nous permet de voir comment la peur de l’abandon est non seulement liée à la séparation physique, mais aussi à une séparation psychique interne due à l’agressivité et à la culpabilité.

L’objet transitionnel

Winnicott (1953), en s’intéressant à l’individuation et au développement émotionnel de l’enfant, a proposé la théorie des objets transitionnels et de l’espace transitionnel. Selon lui, la peur de l’abandon est fortement liée à l'expérience de séparation progressive entre l'enfant et sa mère. Winnicott souligne que l’enfant, dans les premiers mois de sa vie, ne distingue pas clairement entre lui-même et le monde extérieur. Il vit dans une sorte de fusion avec sa mère. La tâche développementale majeure est alors de permettre à l'enfant de se séparer progressivement de la mère, tout en maintenant un sentiment de sécurité interne. C’est là que l’objet transitionnel (comme un doudou, une peluche) joue un rôle crucial, car il permet à l'enfant de tolérer la séparation sans vivre une angoisse trop écrasante. Cet objet devient un substitut temporaire de la mère, facilitant ainsi l’autonomisation progressive. Dans cette perspective, la peur de l’abandon peut surgir lorsque ce processus de séparation ne se passe pas en douceur, soit parce que la mère est trop absente ou, au contraire, trop présente, empêchant ainsi l'enfant de développer un sens solide de soi. Si l’enfant ne peut pas internaliser un "objet bon" suffisamment sécurisant, il est condamné à vivre des angoisses d'abandon récurrentes, cherchant constamment un objet externe pour apaiser son anxiété.

L’attachement

La théorie de l’attachement développée par John Bowlby (1969, 1973) offre une autre perspective psychanalytique sur la peur de l’abandon. Bowlby, bien qu’influencé par Freud et Klein, a développé une approche fondée sur l’observation des interactions réelles entre les enfants et leurs figures d’attachement, principalement la mère. Pour Bowlby, les premières expériences d’attachement sont cruciales pour le développement de la personnalité et influencent la capacité à former des relations sécurisantes à l’âge adulte. Un attachement sécurisant, où l’enfant sait que sa figure d’attachement reviendra toujours, permet à l’enfant de développer une confiance fondamentale. En revanche, un attachement insécurisant, où la présence de la mère est imprévisible ou incohérente, entraîne chez l’enfant une peur constante d’être abandonné. Bowlby a identifié plusieurs styles d’attachement, dont l’attachement anxieux-ambivalent, où l’enfant développe une peur chronique de l’abandon à cause d’une figure d’attachement imprévisible. À l’âge adulte, cette peur se manifeste souvent par des comportements de dépendance, un besoin excessif de réassurance et une peur constante de perdre les relations importantes.

Le narcissisme et la peur de l’abandon

La psychanalyse a également exploré la peur de l’abandon dans le cadre des troubles narcissiques. Dans ses travaux sur le narcissisme, Freud (1914) a proposé que l’amour-propre ou narcissisme est une forme d’attachement à soi-même qui est une réponse au risque d’abandon. L’enfant, dans ses premiers mois, est centré sur lui-même. C’est ce que Freud appelle le narcissisme primaire. À mesure que l’enfant se développe, il commence à déplacer une partie de cet amour-propre vers des objets externes, principalement ses parents. Si ce déplacement est entravé, par exemple par une figure d’attachement trop instable ou absente, l’enfant peut retourner à un état de narcissisme primaire comme défense contre la peur de l’abandon. Dans les cas de narcissisme pathologique, la peur de l’abandon est particulièrement aiguë. Le narcissique cherche désespérément à être aimé et admiré par les autres pour combler un vide interne. Cependant, ce besoin compulsif d'attention masque une fragilité sous-jacente : la personne narcissique craint constamment d’être rejetée ou abandonnée. L’amour des autres est essentiel pour maintenir une image idéalisée de soi, et toute menace d'abandon est vécue comme une blessure narcissique.

Le manque fondamental

Jacques Lacan a abordé la question du manque et du désir comme centrales à l’expérience humaine. Pour Lacan (1959), le désir humain est toujours marqué par une quête de complétude, une complétude qui reste à jamais hors de portée. Le désir est lié à ce qu'il appelle "l’Autre" (l’Autre symbolique), une figure qui incarne le manque fondamental autour duquel se structure la subjectivité. Dans cette optique, la peur de l’abandon peut être vue comme une manifestation du désir insatiable de combler ce manque originel. L’être humain, selon Lacan, est fondamentalement marqué par une absence – une séparation primordiale qui survient dès l’entrée dans le langage. La peur de l’abandon est ainsi enracinée dans une quête illusoire d’unité avec l’Autre, une unité qui, en réalité, est impossible à réaliser. Toute relation, en ce sens, porte en elle la possibilité de l'abandon, car elle est fondée sur un manque impossible à combler.

Personnellement, je n’ai plus de doudou depuis longtemps et pour remédier à cet état de manque, cette peur d’être abandonné, j’aime poser ma tête sur le ventre de ma femme : c’est rassurant et plus profond, plus satisfaisant qu’un hug.

Le 22/09/2024

L’objet de DS2C est, depuis 2014, d’étudier le passage à l’acte et de développer une véritable expertise dans, ce qu’on appelle en psycho : l’agir et ses motivations. La base de ce travail d’expertise repose sur une approche générale et clinique. Développer ses connaissances et se documenter parmi les théories actuelles ou qui ont déjà été éprouvées est une nécessité.

A ce titre, je vous propose donc de découvrir la théorie de l’affect, de Silvan Tomkins. Bien moins connue que celle de Paul Ekman, elle est néanmoins pour moi une des bases solides qui sert à s’expliquer une partie du passage à l’acte délictuel/criminel. Elle s’inscrit dans une perspective darwiniste que je revendique.

La théorie de l’affect de Silvan Tomkins, développée dans les années 1960, met l’accent sur les affects en tant que réponses physiologiques qui influencent le comportement humain de manière fondamentale. Cette approche est souvent comparée aux travaux de Paul Ekman en raison de leurs efforts communs pour comprendre les émotions humaines universelles.

Mais leurs théories diffèrent dans leur conceptualisation de l’émotion, leur approche des affects et leurs méthodes de recherche.

Les fondements de la théorie de l'affect de Silvan Tomkins

Tomkins a développé une théorie très originale et complète des affects, qu’il définit comme « des réponses biologiques précoces et essentielles aux stimuli environnementaux ». Contrairement à d'autres approches psychologiques qui considèrent l'émotion comme un sous-produit du cognitif ou comme une réponse secondaire à des événements extérieurs, Tomkins place l’affect – l’émotion - au centre de l’expérience humaine. Tomkins soutient que les affects sont des mécanismes de motivation pour l’homme. Ils constituent un système qui oriente le comportement et permet à l'individu d'interagir avec son environnement de manière adaptative. Tomkins identifie neuf affects de base, qui sont des réponses physiologiques caractéristiques à des situations ou des stimuli spécifiques :

- La surprise (ou l’étonnement)

- La peur (ou la terreur)

- Le dégoût

- Le mépris

- La colère (ou la rage)

- La tristesse (ou l’angoisse)

- La joie (ou l’excitation)

- L’intérêt (ou la curiosité)

- La honte (ou l’humiliation)

Ces affects sont universels, présents chez tous les humains dès la naissance, et régulent l’interaction entre l'individu et son environnement.

Pour Tomkins, les affects se manifestent par des changements visibles et mesurables dans la physionomie, notamment dans l'expression faciale, et sont accompagnés d'une activation autonome (par exemple, une accélération du rythme cardiaque ou une montée d'adrénaline). L'affect se traduit par des réponses physiques reconnaissables.

L’un des aspects clés de sa théorie, c’est son insistance sur le fait que les affects ne sont pas seulement des réponses aux stimuli externes mais ils jouent un rôle dans la régulation de l’attention, augmentant ou diminuant la conscience de certaines situations, et influencent ainsi la manière dont les individus interagissent avec leur environnement et les autres.

Un élément central de la théorie de Tomkins est le concept de script. Les scripts sont des schémas comportementaux que les individus construisent au fil du temps en réponse à des affects récurrents. Chaque individu développe des scripts basés sur ses expériences affectives, qui guident son comportement futur. Par exemple, si un individu associe souvent l’affect de la honte à certaines interactions sociales, il peut développer un script qui l’incite à éviter ces situations à l’avenir.

Les scripts sont donc des moyens d’organiser les expériences affectives et d’anticiper les réponses à des événements futurs. Ils permettent aux individus de donner un sens à leurs expériences émotionnelles et de développer des stratégies d'adaptation.

Comparaison avec la théorie des émotions de Paul Ekman

Paul Ekman est largement reconnu pour ses travaux sur les émotions et l’expression faciale. Bien que Tomkins et Ekman partagent une vision selon laquelle certaines émotions sont universelles, ils diffèrent dans leur approche et leur méthodologie. Il est donc pertinent d’analyser en profondeur les points de convergence et de divergence entre les deux théories.

Ekman, influencé par les travaux de Charles Darwin, a cherché à prouver que certaines émotions sont universelles et se manifestent de la même manière dans toutes les cultures humaines. Grâce à ses recherches sur les expressions faciales, Ekman a identifié six émotions de base universelles :

- La joie

- La tristesse

- La peur

- La colère

- Le dégoût

- La surprise

Ces émotions, tout comme les affects de Tomkins, sont considérées comme innées et partagées par toutes les cultures humaines. Ekman a utilisé des méthodes d'observation des expressions faciales à travers différentes cultures pour démontrer l'universalité de ces émotions.

De ce point de vue, la théorie des émotions d'Ekman est similaire à celle de Tomkins, dans la mesure où les deux théoriciens s’accordent sur le caractère universel de certaines réponses émotionnelles humaines.

L'approche cognitiviste d'Ekman versus la théorie affective de Tomkins

L’une des différences fondamentales entre les deux théories réside dans leur approche de l'émotion. Pour Ekman, les émotions sont principalement des réponses cognitives à des événements spécifiques. Elles sont déclenchées par des évaluations conscientes ou inconscientes de l’environnement. Par exemple, une émotion comme la peur est déclenchée par la perception d'un danger imminent.

En revanche, Tomkins insiste sur le fait que les affects ne nécessitent pas de processus cognitif pour se déclencher. Pour lui, l’affect précède la cognition. Par exemple, un individu peut ressentir de la colère avant même de comprendre pourquoi il est en colère. Tomkins voit l'affect comme une réponse immédiate et automatique qui précède toute réflexion consciente.

Les deux théories accordent une grande importance aux expressions faciales comme indicateurs des émotions. Cependant, leurs interprétations diffèrent. Ekman a développé le système d'encodage facial (Facial Action Coding System - FACS), une méthode pour identifier les émotions humaines à travers l’analyse précise des mouvements des muscles faciaux. Il soutient que chaque émotion de base est associée à une expression faciale spécifique.

Tomkins, de son côté, a également souligné l'importance des expressions faciales, mais il s'est davantage concentré sur la manière dont les affects sont intrinsèquement liés à l'activation physiologique, y compris l'expression faciale. Pour lui, les affects sont des réponses biologiques globales qui incluent, mais ne se limitent pas, aux expressions faciales.

Un autre point de divergence entre Tomkins et Ekman est la place que l'affect ou l'émotion occupe dans la motivation du comportement. Ekman traite les émotions comme des réponses à des stimuli et les considère principalement comme des indicateurs d'états mentaux. En revanche, pour Tomkins, l'affect est le moteur primaire du comportement humain. Il est la force sous-jacente qui motive toutes les actions, pensées et interactions sociales.

Les théories de Tomkins et Ekman ont toutes deux fait l'objet de critiques et de révisions à mesure que la recherche en psychologie émotionnelle a progressé. Tomkins a été critiqué pour son insistance sur l’aspect biologique des affects, certains psychologues estimant que son approche négligeait l'influence des facteurs sociaux et culturels. De plus, sa classification des affects a été jugée simpliste par certains chercheurs, qui ont argumenté que les émotions humaines ne peuvent être réduites à une liste restreinte.

De son côté, Ekman a également fait l'objet de critiques, notamment pour sa focalisation excessive sur l'universalité des émotions, au détriment des variations culturelles et individuelles dans l'expression et la compréhension des émotions.

Cependant, ces deux théories continuent d'influencer profondément le domaine de la psychologie des émotions. Les travaux récents en neurosciences affectives et en psychologie sociale ont montré que les deux approches – celle de Tomkins, centrée sur l’affect, et celle d'Ekman, centrée sur l’émotion et l’expression faciale – peuvent être complémentaires. Certains chercheurs modernes combinent ces perspectives pour offrir une compréhension plus nuancée des émotions humaines.

En conclusion

La théorie de l'affect de Silvan Tomkins et la théorie des émotions de Paul Ekman sont deux approches majeures et influentes pour comprendre la nature des émotions humaines. Alors qu'Ekman a mis l'accent sur l'universalité des expressions faciales et sur les émotions comme réponses cognitives, Tomkins a proposé une vision plus biologique et corporelle des affects comme mécanismes de motivation. Ces différences reflètent des conceptions distinctes de la manière dont les individus interagissent émotionnellement avec leur environnement, mais elles peuvent aussi être vues comme des approches complémentaires plutôt qu’opposées.