- Accueil

- Blog

Blog

Importance du contexte situationnel dans l'analyse d'un passage à l'acte

Le 04/09/2024

L'importance de prendre en compte le contexte situationnel dans l'analyse d'un passage à l'acte délictuel/criminel est cruciale pour comprendre pleinement les motivations et les dynamiques sous-jacentes qui mènent à un tel comportement. Dans le cadre de l'analyse comportementale psychologique, il est impératif de considérer non seulement l'auteur de l'acte, mais également la victime et le contexte global dans lequel le crime a été commis. C'est l'interaction complexe entre ces trois éléments – l'auteur, la victime et le contexte – qui permet de dresser un tableau précis des circonstances ayant conduit au passage à l'acte criminel.

L'auteur : Profil psychologique et motivations

L'analyse du profil de l'auteur est une étape essentielle pour comprendre les raisons qui ont pu le pousser à commettre un crime. Cette étude inclut l'examen de son passé, de ses traits de personnalité, de ses croyances, ainsi que de ses éventuelles pathologies mentales. Le profil psychologique de l'auteur permet de cerner ses motivations, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, et de comprendre comment ces motivations ont pu être activées par des facteurs situationnels ou interpersonnels.

Cependant, se concentrer uniquement sur l'auteur peut mener à une vision limitée et réductrice du passage à l'acte. Le comportement criminel est rarement le fruit d'une seule cause isolée; il émerge souvent d'une combinaison complexe de facteurs individuels et contextuels. Par exemple, une personne présentant une tendance à l'impulsivité ou à l'agressivité pourrait être plus susceptible de commettre un crime sous l'effet de la colère ou du stress, mais c'est souvent l'interaction avec le contexte qui déclenche réellement l'acte.

La victime : Rôle et influence dans la dynamique criminelle

L'étude de la victime, souvent négligée dans les analyses traditionnelles, est tout aussi essentielle. La relation entre l'auteur et la victime peut fournir des indices importants sur le mobile du crime et sur les dynamiques de pouvoir ou de domination qui ont pu exister. Il est crucial de comprendre la perception que l'auteur avait de la victime, comment il ou elle la percevait, et quelle place la victime occupait dans son univers mental.

Certaines théories criminologiques, comme la théorie de la victime désignée ou la théorie du "lien faible", suggèrent que les caractéristiques de la victime peuvent jouer un rôle déterminant dans la sélection par l'auteur. Ainsi, l'analyse de la victime peut révéler si celle-ci a été choisie au hasard ou en fonction de critères précis. Par ailleurs, la réaction de la victime face à l'agression, que ce soit la soumission, la résistance, ou une autre forme de réponse, peut également influencer le déroulement du crime et sa gravité.

Le contexte : Facteur catalyseur du passage à l'acte

Le contexte situationnel est souvent le facteur déclencheur du passage à l'acte. Ce contexte peut être composé de facteurs environnementaux, sociaux, économiques ou culturels. Par exemple, un individu confronté à une situation de stress intense, à une crise financière, ou à des pressions sociales peut être plus susceptible de commettre un acte criminel. Le contexte peut également inclure des éléments plus spécifiques, comme la présence d'une arme, l'opportunité de commettre le crime sans être détecté, ou la perception d'une menace imminente.

L'analyse situationnelle cherche à comprendre comment ces facteurs externes interagissent avec les caractéristiques individuelles de l'auteur et de la victime pour produire un certain comportement criminel. Une approche situationnelle permet également de comprendre comment un même individu pourrait réagir différemment dans des circonstances différentes, ou comment un crime similaire pourrait être commis par des personnes très différentes en raison des contextes distincts.

La dynamique triangulaire : Auteur, victime et situation

Il est essentiel de comprendre que le passage à l'acte criminel résulte souvent d'une dynamique triangulaire entre l'auteur, la victime, et la situation. Cette interaction complexe est au cœur de l'analyse comportementale. Par exemple, un crime peut être le résultat d'une escalade progressive dans une situation tendue, où des signaux émis par la victime ou des événements contextuels spécifiques conduisent l'auteur à franchir un seuil vers la violence.

La compréhension de cette dynamique permet non seulement d'expliquer pourquoi un crime a été commis, mais aussi de prévoir et de prévenir d'autres crimes. En identifiant les facteurs de risque liés à l'auteur, les caractéristiques vulnérables de la victime, et les situations propices au passage à l'acte, il devient possible de développer des stratégies d'intervention ciblées pour prévenir la récidive ou pour intervenir en amont dans des situations potentiellement dangereuses.

Conclusion

Prendre en compte le contexte situationnel dans l'analyse d'un passage à l'acte criminel est non seulement crucial, mais aussi indispensable pour une compréhension complète du crime. L'étude de l'auteur, de la victime et du contexte permet de dévoiler les mécanismes sous-jacents qui ont mené à l'acte, offrant ainsi une vue d'ensemble indispensable à toute analyse criminologique ou intervention préventive. Ignorer l'un de ces éléments reviendrait à négliger la complexité inhérente au comportement humain et à la dynamique des crimes, limitant ainsi notre capacité à comprendre et à prévenir efficacement de tels actes.

Psychologie Evolutionnaire et DS2C

Le 04/01/2026

Psychologie évolutionnaire : pourquoi l'évolution explique nos pulsions (sans les excuser) ?

Temps de lecture : 8 minutes

Pourquoi ressentons-nous de la jalousie ? Pourquoi l'abandon nous terrifie-t-il ? Pourquoi certaines situations déclenchent-elles une rage incontrôlable, même chez des personnes habituellement calmes ? Pourquoi tombons-nous amoureux, parfois contre toute logique rationnelle ?

Ces questions hantent la psychologie depuis ses origines. La psychanalyse y répond en explorant l'inconscient, les traumatismes infantiles, les mécanismes de défense. La psychologie cognitive analyse nos biais, nos schémas mentaux, nos stratégies de régulation émotionnelle. La psychologie sociale étudie l'influence du groupe, des normes culturelles, des contextes situationnels.

Mais il existe une autre réponse, souvent négligée en France, parfois mal comprise, fréquemment rejetée : la psychologie évolutionnaire. Elle propose une explication dérangeante, mais puissante : nous ressentons ces émotions parce que nos ancêtres qui les ressentaient ont mieux survécu, mieux transmis leurs gènes. Nous sommes les descendants de ceux qui étaient jaloux, agressifs, attachés, amoureux.

Cette réponse met peut-être mal à l'aise. Elle semble réduire l'humain à ses gènes, nier la liberté, excuser les comportements violents (« C'est dans ma nature, je ne peux rien y faire »). D'où le rejet massif de la psychologie évolutionnaire par une partie du milieu psychanalytique, féministe, progressiste : trop « biologisante », trop « déterministe », trop « réactionnaire ».

Pourtant, rejeter la psychologie évolutionnaire, c'est se priver d'un outil puissant pour comprendre pourquoi certaines pulsions sont universelles. À condition de ne pas tomber dans le piège du déterminisme biologique. À condition de l'articuler avec d'autres niveaux d'analyse : la psychanalyse (structure psychique avec Freud, Bergeret notamment), la caractérologie (tempérament avec René Le Senne), l’analyse systémique (contexte avec Watzlawick).

C'est précisément ce que je propose dans le modèle DS2C (Décrypter les Stratégies Comportementales de Communication) : intégrer la psychologie évolutionnaire comme premier niveau d'analyse — la phylogenèse — sans en faire une explication totale. L'évolution explique pourquoi la pulsion existe mais elle n'explique pas pourquoi certains passent à l'acte et d'autres non.

Qu'est-ce que la psychologie évolutionnaire ? Que nous apporte-t-elle vraiment ? Et comment l'articuler avec la psychanalyse pour comprendre le passage à l'acte criminel ?

La psychologie évolutionnaire étudie comment la sélection naturelle a façonné nos comportements, nos émotions, nos mécanismes psychologiques. Elle postule que notre cerveau, comme notre corps, est le produit de millions d'années d'évolution. Nos ancêtres qui possédaient certains traits psychologiques (peur des prédateurs, attachement aux enfants, jalousie sexuelle, agressivité défensive) ont mieux survécu et mieux transmis leurs gènes que ceux qui ne les possédaient pas. Nous héritons de ces traits.

Contrairement à ce que certains pensent, la psychologie évolutionnaire ne dit pas que « tout est dans les gènes ». Elle dit que les gènes créent des prédispositions, des tendances statistiques universelles, qui s'expriment différemment selon les contextes culturels, éducatifs, psychologiques. Un homme peut ressentir de la jalousie (prédisposition évolutive) sans pour autant tuer sa compagne (comportement). Entre la pulsion (universelle) et l'acte (singulier), il y a la culture, l'éducation, la structure psychique.

Principe clé : les adaptations évolutives

Le concept central de la psychologie évolutionnaire est celui d'adaptation évolutive : un trait (physique ou psychologique) qui a conféré un avantage reproductif dans l'environnement ancestral de l'espèce humaine.

Exemple physique : nous avons des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Ces organes sont des adaptations évolutives : nos ancêtres qui voyaient et entendaient mieux ont mieux détecté les prédateurs, mieux trouvé de la nourriture, mieux survécu.

Exemple psychologique : nous avons peur des serpents, des araignées, du vide, de l'obscurité. Ces peurs sont des adaptations évolutives : nos ancêtres qui avaient peur de ces dangers ancestraux ont mieux survécu que ceux qui n'avaient pas peur. Mais nous n'avons pas peur « naturellement » des voitures, des prises électriques, des armes à feu (dangers récents). Notre cerveau est « câblé » pour les dangers ancestraux, pas pour les dangers modernes. Steven Pinker l'explique brillamment dans « Comment fonctionne l'esprit » (1997) : « Nous vivons au XXIe siècle, mais notre cerveau date du Pléistocène. »

Exemples classiques : jalousie, attachement, agressivité

Jalousie sexuelle (David Buss)

Pourquoi la jalousie est-elle universelle ? Pourquoi est-elle si douloureuse, si envahissante, parfois si destructrice ?

David Buss, psychologue évolutionniste américain, a mené des études transculturelles (37 cultures, 6 continents) montrant que la jalousie sexuelle suit des patterns évolutifs prédictibles.

Les hommes sont plus jaloux de l'infidélité sexuelle de leur partenaire (« A-t-elle couché avec un autre ? »). Pourquoi ? Parce que, dans l'environnement ancestral, un homme trompé sexuellement risquait d'investir des ressources (nourriture, protection) dans un enfant qui n'était pas le sien (paternité incertaine). Les hommes qui ne ressentaient pas de jalousie sexuelle ont moins bien transmis leurs gènes (ils élevaient des enfants qui n'étaient pas les leurs, c’est encore le cas aujourd’hui).

Les femmes sont plus jalouses de l'infidélité émotionnelle de leur partenaire (« Est-il amoureux d'une autre ? Va-t-il m'abandonner ? »). Pourquoi ? Parce que, dans l'environnement ancestral, une femme abandonnée par son compagnon perdait les ressources nécessaires pour élever ses enfants (nourriture, protection). Les femmes qui ne ressentaient pas de jalousie émotionnelle ont moins bien protégé leurs enfants, donc moins bien transmis leurs gènes.

Ces patterns sont transculturels : on les retrouve dans des sociétés aussi différentes que les États-Unis, le Japon, la Zambie, l'Inde. Ce n'est pas (seulement) une construction sociale, c'est une prédisposition évolutive.

Important : cela n'excuse pas le meurtre passionnel. Ressentir de la jalousie est universel. Tuer par jalousie ne l'est pas. L'évolution explique la jalousie, pas le crime.

Attachement parent-enfant

Pourquoi les parents investissent-ils massivement dans leurs enfants (temps, énergie, ressources) ? Pourquoi est-ce universel ?

Réponse évolutionniste : les parents qui investissaient dans leurs enfants (protection, nourriture, éducation) ont mieux transmis leurs gènes que ceux qui négligeaient leurs enfants. Un enfant protégé survit mieux, grandit mieux, transmet mieux les gènes de ses parents. C'est ce que les évolutionnistes appellent l'investissement parental (Robert Trivers, 1972).

Conséquence observable : l'attachement parent-enfant est universel (Bowlby et Ainsworth). On le retrouve dans toutes les cultures, à toutes les époques. Ce n'est pas (seulement) une construction sociale (« On apprend à aimer ses enfants »), c'est une prédisposition évolutive profonde.

Agressivité défensive

Pourquoi ressentons-nous de la colère, de la rage, parfois une envie de violence, face à une menace, une humiliation, une injustice ?

Réponse évolutionniste : l'agressivité est une adaptation évolutive pour se défendre, protéger ses ressources, dissuader les agressions. Nos ancêtres qui réagissaient agressivement face à une menace ont mieux survécu que ceux qui restaient passifs. La colère mobilise le corps (augmentation du rythme cardiaque, libération d'adrénaline), prépare à l'attaque ou à la fuite (fight or flight, on peut aussi ajouter freeze), signale aux autres : « Ne me menace pas, je suis dangereux. »

Tous les humains ressentent de la colère. C'est universel, transculturel, transhistorique. Ce n'est pas une pathologie, c'est une adaptation évolutive.

Mais tous les humains ne tuent pas. Entre ressentir de la colère (universel) et commettre un meurtre (rare, pathologique), il y a une différence immense. L'évolution explique la colère, pas le meurtre. Ce qui distingue ceux qui passent à l'acte de ceux qui ne passent pas, ce n'est pas la présence de la pulsion (universelle), c'est la capacité de régulation (structure psychique, éducation, contexte).

Ce que la psychologie évolutionnaire apporte (vraiment)

Apport 1 : Comprendre l'universel

La psychologie évolutionnaire explique pourquoi certaines émotions, certains comportements sont universels (transculturels, transhistoriques). La jalousie existe dans toutes les cultures. L'attachement parent-enfant existe partout. L'agressivité face à une menace existe chez tous les humains. La peur des serpents, des araignées, du vide existe dans toutes les sociétés (même celles où ces dangers sont rares ou absents).

Ce n'est pas une construction sociale pure. Si c'était le cas, on observerait des variations culturelles massives : des cultures sans jalousie, des cultures sans attachement parent-enfant, des cultures sans peur des serpents. Or, ce n'est pas le cas. Ces émotions sont universelles parce qu'elles sont ancrées dans notre biologie évolutive.

Cela ne signifie pas que la culture n'a aucun rôle. La culture module, oriente, régule ces émotions universelles. Mais elle ne les crée pas ex nihilo. L'évolution fournit le socle universel, la culture fournit les variations.

Apport 2 : Distinguer l'universel du culturel

Une fois qu'on sait ce qui est universel (pulsions évolutives), on peut identifier ce qui est culturel (modalités d'expression de ces pulsions).

Exemple : la jalousie

Universel (évolutif) : ressentir de la jalousie face à l'infidélité (réelle ou supposée) du partenaire.

Culturel : comment on exprime cette jalousie.

Dans certaines cultures, un homme jaloux tue sa femme (crime d'honneur, toléré ou peu sanctionné).

Dans d'autres cultures, il divorce (procédure légale, socialement acceptée).

Dans d'autres encore, il consulte un thérapeute de couple (régulation par la parole, médiation symbolique).

L'évolution explique pourquoi la jalousie existe. La culture explique comment elle se manifeste. Confondre les deux, c'est soit tomber dans le déterminisme biologique naïf (« Tous les hommes jaloux tuent, c'est dans leur nature »), soit tomber dans le constructivisme social naïf (« La jalousie est une pure invention culturelle, elle n'existe pas "naturellement" »).

Les deux sont faux. La vérité est intermédiaire : la jalousie est une prédisposition évolutive universelle, mais son expression dépend de la culture, de l'éducation, de la structure psychique individuelle.

Apport 3 : Comprendre pourquoi certaines situations sont universellement déclenchantes

La psychologie évolutionnaire permet d'identifier les situations qui activent universellement des pulsions dangereuses : abandon, humiliation, perte de contrôle, menace de mort, privation de ressources, rivalité sexuelle.

Pourquoi ces situations sont-elles si déclenchantes ? Parce que, dans l'environnement ancestral, elles menaçaient directement la survie ou la reproduction. Nos ancêtres qui ne réagissaient pas fortement à ces menaces (abandon = mort probable, humiliation = perte de statut = moins d'accès aux ressources et aux partenaires sexuels) ont moins bien survécu.

Conséquence pratique : si on sait que certaines situations activent universellement des pulsions dangereuses, on peut concevoir des interventions préventives :

Accompagnement intensifié des couples en période de rupture (risque accru de violence conjugale).

Médiation familiale en cas de conflit d'héritage (situation de rivalité fraternelle, réactivation de conflits archaïques).

Soutien psychologique pour les personnes en situation de perte de contrôle (licenciement, maladie grave, ruine financière).

On ne prédit pas individuellement qui va tuer. Mais on identifie des populations à risque (personnes en situation d'abandon, d'humiliation, de perte de contrôle), et on propose des accompagnements pour réduire globalement le risque.

Apport 4 : Réconcilier biologie et psychologie

Pendant des décennies, la psychologie a rejeté la biologie. « Tout est construit socialement, rien n'est inné. » Ce constructivisme radical (dominant dans les années 1970-1990, notamment en France) a eu des effets positifs (lutte contre les stéréotypes de genre, reconnaissance de la plasticité humaine), mais aussi des effets négatifs : déni de la biologie, refus d'admettre que certains traits sont universels, hostilité envers la génétique comportementale et les neurosciences.

La psychologie évolutionnaire permet de dépasser cette opposition stérile (inné vs acquis, biologie vs culture). Elle montre que biologie et culture ne s'opposent pas, elles interagissent :

- La biologie fournit des prédispositions universelles (pulsions, émotions de base, mécanismes cognitifs).

- La culture oriente, module, régule ces prédispositions (éducation, normes sociales, rituels, lois).

Exemple : tous les humains naissent avec la capacité d'apprendre un langage (prédisposition biologique universelle, Chomsky). Mais le langage spécifique qu'ils parlent (français, chinois, swahili) dépend de la culture dans laquelle ils grandissent. La biologie fournit la capacité, la culture fournit le contenu.

Idem pour les pulsions : tous les humains naissent avec des pulsions agressives et sexuelles (prédisposition biologique universelle, Darwin, Freud). Mais comment ils régulent ces pulsions (sublimation, refoulement, passage à l'acte) dépend de leur structure psychique (Bergeret), de leur tempérament (Le Senne), de leur éducation, de leur contexte culturel.

Psychologie évolutionnaire et DS2C : une convergence nécessaire

DS2C : un modèle à quatre niveaux

Dans le modèle DS2C (Décrypter les Stratégies Comportementales de Communication) que je développe, l'analyse du passage à l'acte criminel articule quatre niveaux :

1. Phylogenèse (Darwin) : substrat pulsionnel universel (agressivité, sexualité, attachement). Tous les humains partagent ce socle évolutif. C'est le niveau de la psychologie évolutionnaire.

2. Tempérament (Le Senne) : modalité individuelle de réactivité émotionnelle (émotivité, activité, retentissement). Deux personnes avec la même structure psychique réagissent différemment selon leur tempérament : un colérique (émotif-actif-primaire) passe à l'acte rapidement, un flegmatique (non-émotif-non-actif-secondaire) accumule pendant des années avant d'exploser.

3. Structure de personnalité (Bergeret) : organisation psychique issue de l'histoire libidinale, des identifications primaires, des traumatismes précoces. Trois grandes structures : névrotique (refoulement, Surmoi rigide), psychotique (forclusion, clivage massif), limite (clivage partiel, impulsivité). La structure détermine comment le sujet régule (ou échoue à réguler) ses pulsions.

4. Situation (Watzlawick) : contexte interactionnel déclencheur (escalade symétrique, double contrainte, rupture d'homéostasie, humiliation). La situation active la pulsion, met en échec les défenses, précipite le passage à l'acte.

Le passage à l'acte résulte de la convergence de ces quatre niveaux : phylogenèse + tempérament + structure + situation.

Pourquoi la phylogenèse est le premier niveau (mais pas le seul) ?

La psychologie évolutionnaire explique pourquoi la pulsion existe. Tous les humains ont des pulsions agressives (adaptation évolutive pour se défendre). Tous les humains ont des pulsions sexuelles (adaptation évolutive pour se reproduire). Tous les humains ont des pulsions d'attachement (adaptation évolutive pour protéger leur descendance).

Mais la phylogenèse ne suffit pas à expliquer le passage à l'acte criminel. Sinon, tous les humains tueraient (puisque tous ont des pulsions agressives). Or, la majorité des humains ne tuent pas. Ce qui distingue ceux qui passent à l'acte de ceux qui ne passent pas, ce n'est pas la présence de la pulsion (universelle), c'est la capacité de régulation.

C'est là qu'interviennent les trois autres niveaux :

Tempérament : un sujet impulsif (colérique, émotif-actif-primaire) a plus de mal à différer, à réguler, à symboliser. Il passe à l'acte plus rapidement qu'un sujet secondaire (sentimental, flegmatique) qui accumule, contient, refoule.

Structure : un sujet limite (clivage, angoisse d'abandon) décharge impulsivement face à une menace d'abandon. Un sujet névrotique (refoulement, Surmoi rigide) contient pendant des années, puis explose brutalement (retour du refoulé). Un sujet psychotique (forclusion, impossibilité de symboliser la perte) passe à l'acte de manière répétée, compulsive, sans culpabilité.

Situation : un déclencheur spécifique (abandon pour le limite, humiliation pour le névrotique, effraction du Moi pour le psychotique) active la pulsion, met en échec les défenses, précipite la décharge.

Sans phylogenèse, on ne comprend pas pourquoi la pulsion existe. Mais sans tempérament, structure, situation, on ne comprend pas pourquoi ce sujet-là, dans ce contexte-là, a basculé dans l'acte.

C'est la convergence des quatre niveaux qui explique le passage à l'acte.

Psychologie évolutionnaire + psychanalyse : complémentaires, non contradictoires

Certains opposent Darwin et Freud, biologie et psychanalyse, évolutionnisme et inconscient. C'est une erreur.

Freud lui-même, dans « Totem et Tabou » (1913), évoque la phylogenèse de l'Œdipe : l'interdit de l'inceste serait universel parce qu'il a une fonction évolutive (éviter la consanguinité, favoriser les alliances entre groupes). Les pulsions freudiennes (agressivité, sexualité) sont précisément ce que Darwin appelle des adaptations évolutives.

La différence : Darwin explique pourquoi ces pulsions existent (sélection naturelle, avantage reproductif). Freud explique comment le sujet les régule (refoulement, sublimation, symptôme, passage à l'acte).

Les deux sont complémentaires :

Darwin (phylogenèse) : « Tous les humains ont des pulsions agressives parce que leurs ancêtres qui en avaient ont mieux survécu. »

Freud (structure) : « Oui, mais tous les humains ne tuent pas. Certains refoulent (névrose), d'autres clivent (psychose, limite), d'autres subliment (création artistique, sport). Ce qui compte, c'est la régulation, pas la pulsion elle-même. »

Le modèle DS2C réconcilie les deux : la phylogenèse (Darwin) fournit le substrat universel, la structure (Bergeret, héritier de Freud) explique les modalités individuelles de régulation.

Conclusion

La psychologie évolutionnaire n'est ni une menace pour la liberté humaine, ni une excuse pour les comportements violents. C'est un outil pour comprendre pourquoi certaines pulsions sont universelles, pourquoi certaines situations déclenchent des réactions intenses.

Elle explique pourquoi la jalousie existe (adaptation évolutive contre l'infidélité), pourquoi l'attachement parent-enfant est universel (adaptation évolutive pour protéger sa descendance), pourquoi l'agressivité surgit face à une menace (adaptation évolutive pour se défendre). Elle explique le substrat universel, pas le comportement individuel.

Entre la pulsion (universelle) et l'acte (singulier), il y a la psychologie individuelle : le tempérament (Le Senne), la structure de personnalité (Bergeret), la situation (Watzlawick). C'est cette articulation — phylogenèse + tempérament + structure + situation — que je développe dans le modèle DS2C.

Accepter que l'évolution façonne nos comportements, ce n'est pas renoncer à la responsabilité. C'est comprendre d'où viennent nos pulsions, pour mieux les réguler. Tous les humains ressentent de la colère, de la jalousie, de la peur. La majorité ne tue pas, ne viole pas, ne torture pas. Ce qui nous distingue, ce n'est pas l'absence de pulsions (elles sont universelles), c'est notre capacité à les réguler : par la parole (symbolisation), par la culture (normes, lois, rituels), par la thérapie (élaboration psychique).

Comprendre n'est pas excuser. Expliquer que l'agressivité est une adaptation évolutive ne justifie pas le meurtre. Expliquer que la jalousie est universelle ne justifie pas le crime passionnel. Comprendre, c'est la condition pour agir : identifier les situations à risque, accompagner les personnes vulnérables, proposer des alternatives symboliques au passage à l'acte.

C'est en articulant biologie et psychologie, phylogenèse et structure, universel et singulier, que nous pouvons comprendre — sans prétendre prédire — le passage à l'acte humain, dans toute sa complexité tragique.

Pour aller plus loin :

Si vous souhaitez approfondir ces questions (articulation psychanalyse/évolutionnisme, analyse structurelle du passage à l'acte, limites de l'expertise comportementale), n'hésitez pas à consulter mes autres articles ou à me contacter.

Frantz BAGOE – DS2C

Analyste Comportemental spécialisé dans l'analyse du passage à l'acte criminel.

Prédire un crime ? Pourquoi c'est impossible (et pourquoi c'est important de le dire)

Le 14/12/2025

« Comment a-t-on pu laisser faire ? Les signes étaient là ! »

Après chaque fait divers, la même ritournelle. Mais la vérité est inconfortable : prédire un crime est impossible. Pas faute de moyens ou de vigilance, mais pour des raisons épistémologiques fondamentales.

Dans cet article, j'explique :

• Pourquoi le biais rétrospectif nous trompe

• Pourquoi facteurs de risque ≠ certitude

• Pourquoi les algorithmes prédictifs sont une impasse

• Ce qu'on peut faire (vraiment) : comprendre, pas prédire

Humilité épistémologique ≠ impuissance. C'est une exigence éthique et scientifique.

Après chaque fait divers tragique, la même ritournelle médiatique : « Les signes étaient là », « On aurait dû voir venir », « Comment a-t-on pu laisser faire ? ». Voisins, collègues, proches défilent pour témoigner : « Il était bizarre, renfermé, il avait un regard étrange. » Les experts s'enchaînent sur les plateaux : « Tous les ingrédients du passage à l'acte étaient réunis. »

Et immanquablement, la question surgit : pourquoi n'a-t-on pas pu prédire ce crime ?

La réponse est simple, mais inconfortable : parce que c'est impossible.

Non pas faute de moyens, de vigilance ou de compétence. Mais parce que la prédiction individuelle d'un passage à l'acte criminel se heurte à des limites épistémologiques fondamentales que ni l'intelligence artificielle, ni les grilles de risque les plus sophistiquées, ni l'expertise la plus pointue ne peuvent surmonter.

Voici pourquoi.

Le piège du biais rétrospectif : après coup, tout semble évident

Reprenons un cas médiatisé : Jonathan Daval, qui tue son épouse Alexia en octobre 2017. Après le crime, les médias reconstituent son parcours. On repère des « signes » : discours incohérents sur son parcours professionnel, relation fusionnelle avec Alexia, isolement social relatif. Les commentateurs concluent : « C'était prévisible, tous les signes étaient là. »

Mais avant le crime, ces mêmes signes n'étaient ni visibles, ni significatifs.

Des millions de personnes mentent sur leur CV, ont des relations fusionnelles, vivent de manière discrète, sans jamais tuer leur conjoint. Avant le passage à l'acte, ces comportements sont noyés dans le bruit de fond de la vie ordinaire. Ils ne deviennent des « signes avant-coureurs » qu'après coup, parce qu'on les relit à travers le prisme du crime commis.

C'est le biais rétrospectif (hindsight bias), décrit par les psychologues Fischhoff et Beyth dans les années 1970 : notre tendance à surestimer a posteriori la prévisibilité d'un événement. Une fois qu'un événement s'est produit, nous reconstruisons le passé de manière à le rendre « évident », « inévitable ». On se dit : « J'aurais dû le voir. »

Mais non. Avant, vous ne pouviez pas le voir. Personne ne pouvait.

Facteurs de risque ≠ certitude : la confusion dangereuse

« Oui, mais il présentait des facteurs de risque ! Structure de personnalité fragile, antécédents traumatiques, contexte relationnel toxique... »

Certes. Mais identifier des facteurs de risque n'est pas prédire un passage à l'acte.

Prenons un exemple médical, plus facile à objectiver : un homme de 60 ans, fumeur, hypertendu, diabétique, présente un risque élevé d'infarctus. Le médecin prescrit un traitement préventif, recommande l'arrêt du tabac, l'exercice physique. Mais il ne peut pas prédire si ce patient précis fera un infarctus, quand, ni avec quelle gravité.

Certains patients à risque très élevé ne font jamais d'infarctus. D'autres, à risque faible, en font un à 45 ans. Les facteurs de risque augmentent la probabilité en population (« Sur 100 fumeurs hypertendus diabétiques, 30 feront un infarctus dans les 10 ans »), mais ne permettent pas de prédire individuellement.

Idem pour le passage à l'acte criminel.

Des milliers de personnes cumulent des facteurs de risque (structure de personnalité limite ou psychotique, antécédents de violence, contexte familial toxique, consommation d'alcool, isolement social) sans jamais tuer. La majorité des sujets présentant ce profil ne passent jamais à l'acte homicidaire. Ils souffrent (dépressions, addictions, tentatives de suicide, relations chaotiques), mais ils ne tuent pas.

Alors, qu'est-ce qui distingue ceux qui passent à l'acte de ceux qui ne passent pas ?

Des micro-variables impossibles à mesurer avant le passage à l'acte : seuil individuel de saturation pulsionnelle, intensité émotionnelle du moment précis, séquence interactionnelle exacte, parole prononcée ou tue, présence ou absence d'un tiers, état de fatigue, taux d'alcoolémie à cet instant-là, signification subjective d'un événement banal pour autrui mais déclencheur pour ce sujet-là.

Ces variables ne sont pas accessibles à l'observation externe. On ne dispose pas d'un « refoulomètre » qui indiquerait : « Attention, saturation à 95 %, passage à l'acte imminent. »

Le fantasme de l'algorithme salvateur : « L'IA va tout résoudre »

Face à cette impuissance prédictive, une tentation techniciste : « Avec l'intelligence artificielle, on va enfin pouvoir repérer les futurs criminels. Des algorithmes analyseront des milliers de données (historique judiciaire, posts sur les réseaux sociaux, géolocalisation, consommation de contenus violents), identifieront les profils à risque, alerteront les autorités. »

Ce fantasme est doublement problématique.

1. Techniquement, ça ne marche pas.

Les algorithmes prédictifs fonctionnent sur des corrélations statistiques en population. Ils peuvent dire : « Les personnes ayant ce profil (antécédents judiciaires + consommation de contenus violents + isolement social) ont un risque accru de passage à l'acte. » Mais ils ne peuvent pas dire : « Cette personne précise va commettre un crime. »

Résultat : des taux de faux positifs massifs. Si on enfermait préventivement tous les individus qu'un algorithme désigne comme « à risque », on incarcérerait des milliers d'innocents pour quelques criminels potentiels.

Scénario dystopique, éthiquement inacceptable, juridiquement impossible (on ne punit pas un crime non commis).

2. Éthiquement, c'est inacceptable.

Même si un algorithme était performant (supposons, par hypothèse absurde, 90 % de justesse), cela impliquerait une surveillance généralisée, une collecte massive de données intimes, une présomption de culpabilité fondée sur des « profils ». C'est Minority Report, pas une société démocratique.

Pire : cette surveillance ciblerait prioritairement les populations déjà marginalisées (jeunes des quartiers populaires, personnes avec antécédents psychiatriques, migrants), renforçant les discriminations existantes.

Le fantasme de l'algorithme salvateur est une impasse technique ET éthique.

Ce qu'on peut faire (vraiment) : comprendre, pas prédire

Reconnaître qu'on ne peut pas prédire individuellement, ce n'est pas renoncer à toute action. C'est simplement orienter nos efforts vers ce qui est possible, utile, éthique.

1. Analyser a posteriori pour comprendre

Après un crime, l'analyse comportementale permet de donner du sens : pourquoi ce sujet-là, avec cette histoire-là, dans ce contexte-là, a basculé dans l'acte ? Cette compréhension aide les proches de la victime à sortir de la sidération (« Pourquoi nous ? »), aide le criminel lui-même à élaborer psychiquement son acte (s'il en est capable), aide les professionnels (psychiatres, magistrats) à adapter les prises en charge.

Exemple : le modèle DS2C (que je développe dans mes travaux) articule quatre niveaux d'analyse — phylogenèse (substrat pulsionnel universel), tempérament (modalité individuelle de réactivité), structure de personnalité (névrose, psychose, limite), situation (contexte déclencheur) — pour comprendre a posteriori comment le passage à l'acte s'inscrit dans une logique structurelle et situationnelle cohérente.

Mais cette intelligibilité après coup ne signifie pas qu'on aurait pu prédire avant.

2. Identifier des facteurs de risque en population (pas en individu)

On peut repérer des populations vulnérables (femmes victimes de violences conjugales, personnes isolées avec troubles psychiatriques non suivis, adolescents en rupture familiale et scolaire) et proposer des interventions préventives :

Dispositifs d'écoute et d'hébergement d'urgence pour les victimes de violences conjugales.

Accès facilité aux soins psychiatriques pour les personnes en souffrance psychique.

Accompagnement social des jeunes en rupture.

Ces interventions ne prédisent pas qui va tuer, mais elles réduisent globalement le risque en sortant les sujets de l'isolement, en leur offrant des alternatives symboliques au passage à l'acte.

3. Former les professionnels à repérer les signes de vulnérabilité (pas de dangerosité)

Un médecin, un psychologue, un travailleur social, un enseignant peuvent repérer des signes de souffrance psychique : isolement croissant, discours suicidaire, consommation excessive d'alcool, violence verbale récurrente. Ces signes n'annoncent pas un crime, mais ils signalent une détresse qui nécessite une prise en charge.

L'objectif n'est pas de surveiller des « futurs criminels », mais d'accompagner des personnes en souffrance.

Pourquoi cette humilité est importante (éthiquement et scientifiquement) ?

Reconnaître qu'on ne peut pas prédire, c'est :

1. Respecter la complexité humaine. L'être humain n'est pas une machine dont on pourrait anticiper le comportement en connaissant tous les paramètres. Il reste un sujet, partiellement opaque à lui-même et aux autres, capable de surprise, de changement, de contradiction.

2. Éviter les dérives sécuritaires. Le fantasme prédictif nourrit des politiques de surveillance généralisée, de fichage préventif, de présomption de culpabilité. C'est une pente dangereuse pour les libertés publiques.

3. Préserver la rigueur scientifique. Affirmer qu'on peut prédire (sans en avoir les moyens réels), c'est tromper le public, les décideurs, les magistrats. C'est produire de fausses certitudes qui, lorsqu'elles échouent (un sujet évalué comme « non dangereux » récidive, ou inversement), discréditent toute l'expertise.

L'humilité épistémologique n'est pas une faiblesse, c'est une exigence éthique et scientifique.

Expliquer, ne pas prophétiser

Non, on ne peut pas prédire qui va commettre un crime. Ni avec des grilles de risque, ni avec des algorithmes, ni avec l'expertise la plus pointue. Les facteurs de risque existent, ils orientent la vigilance, mais ils ne désignent pas des futurs coupables.

Ce qu'on peut faire :

Comprendre a posteriori pour donner du sens, orienter les prises en charge, améliorer les pratiques.

Identifier des populations vulnérables (pas des individus dangereux) et proposer des interventions préventives.

Former les professionnels à repérer la souffrance psychique (pas la dangerosité future).

Ce qu'on ne peut pas faire :

Prédire individuellement qui va passer à l'acte.

Éliminer l'incertitude radicale qui traverse toute existence humaine.

Remplacer le jugement clinique par un algorithme omniscient.

Le passage à l'acte reste, in fine, un acte humain singulier, jamais totalement réductible à ses déterminants. Assumer cette limite, c'est préserver à la fois la rigueur scientifique et le respect de la dignité humaine.

Pour aller plus loin :

Si vous souhaitez approfondir ces questions (analyse structurelle du passage à l'acte, limites de l'expertise, enjeux éthiques de la prédiction), n'hésitez pas à me contacter ou à consulter mes travaux sur le modèle DS2C (Décrypter les Stratégies Comportementales de Communication).

Frantz BAGOE – DS2C

Analyste comportemental spécialisé dans l'analyse du passage à l'acte criminel.

Le 11/12/2025

Lien vers la vidéo : https://youtu.be/EYfCXITEy_Y

1. DÉCRYPTER : Observer et évaluer (selon les éléments disponibles)

1.1 Anamnèse

Histoire personnelle : Informations limitées. Homme de 45-46 ans, habitant de Gonnehem, compagnon de Sabine, mère d'Antoine. Aucune information disponible sur son enfance, ses relations parentales précoces, ses éventuels traumatismes. Cette absence d'information est un angle mort majeur de l'analyse.

Il semble qu’il a été élevé par sa mère et sa grand-mère, donc absence du père. Il semble également qu’il était sans emploi, ce qui suggère qu’il se sentait dévalorisé et laissé seul face à sa relation avec son beau-fils.

Enfin, Sabine aurait été sa première relation, d’où une idéalisation qui explique l’envoi de lettres à Sabine lorsqu’il était incarcéré.

Relation avec Antoine : Relation conflictuelle chronique avec son beau-fils, tensions qualifiées d'"invivables" selon l’enquête de la gendarmerie. Il réfléchissait depuis plusieurs mois à la manière de se débarrasser de l'adolescent qu'il ne supportait plus. La nature précise de ces conflits n'est pas documentée dans les sources disponibles.

Événements marquants :

Mise en couple avec Sabine, la mère d'Antoine (date inconnue)

28 janvier 2015 : passage à l'acte (meurtre d'Antoine)

Date indéterminée : gifle reçue d’Antoine alors que Marc Demeulemeester tentait de s’interposer lors d’une dispute entre Antoine et sa sœur

Janvier 2015 - mars 2016 : 13 mois de dissimulation active, participation aux recherches

1er mars 2016 : aveux après interrogatoire prolongé

Première tentative de suicide quelques jours après les aveux (prison de Sequedin)

Juin 2016 : participation à une reconstitution, état de fatigue noté par son avocate

12 août 2016 : suicide réussi (prison de Charleville-Mézières)

1.2 Tempérament (Le Senne) - Hypothèses

Émotivité : Difficile à évaluer avec certitude. Ses apparitions médiatiques montraient peu d'émotions visibles compte tenu de la situation, émotions rares et très contenues. Cela peut indiquer :

Soit une non-émotivité (nE) constitutionnelle

Soit une émotivité (E) massivement contrôlée, refoulée

Son suicide suggère plutôt une émotivité présente mais non-exprimée.

Hypothèse : Émotif (E), mais avec un contrôle défensif massif.

Activité : Très actif dans l'organisation des recherches, prise en charge des battues, présence médiatique volontaire. Cette hyperactivité post-acte suggère un tempérament Actif (A). Mais cette activité est-elle constitutionnelle ou défensive (contrer l'angoisse par l'action) ? Probablement les deux.

Retentissement : Il réfléchissait depuis plusieurs mois à la manière de se débarrasser d'Antoine. Cette rumination prolongée avant le passage à l'acte suggère un retentissement Secondaire (S). Les affects s'accumulent, persistent, ne se déchargent pas immédiatement.

Hypothèse tempéramentale : Passionné (Émotif, Actif, Secondaire) ou Sentimental (Émotif, non-Actif, Secondaire) avec passages à l'action défensifs. Le Passionné rumine longuement, planifie, puis passe à l'acte de manière organisée. Cela correspond au profil : préméditation de plusieurs mois, passage à l'acte méthodique (étranglement durant le sommeil), dissimulation élaborée (lestage du corps, visites régulières pour ajouter des parpaings).

1.3 Structure de personnalité (Bergeret) - Analyse

Hypothèse structurelle : Structure limite avec traits névrotiques.

Arguments pour la structure limite :

Clivage : La dissimulation pendant 13 mois révèle un clivage massif. Il participe activement aux recherches, s'affiche dans les médias comme le beau-père inquiet, organise des battues. Ce n'est pas du simple mensonge stratégique, c'est une coexistence de deux réalités : une partie de lui sait qu'il a tué Antoine, une autre partie joue le rôle du beau-père aimant et inquiet. Ce clivage est caractéristique de la structure limite.

Impossibilité de tolérer l'autre : Les tensions étaient invivables, il ne supportait plus cet adolescent (enfant roi). Cette intolérance absolue suggère un échec de l'ambivalence. Dans une structure névrotique, on peut détester quelqu'un tout en continuant à vivre avec (refoulement, formation réactionnelle). Dans une structure limite, l'objet devient soit tout bon (idéalisé), soit tout mauvais (persécuteur). Antoine était probablement perçu comme l'objet persécuteur qu'il fallait éliminer.

Passage à l'acte prémédité mais non psychotique : Le passage à l'acte est méthodique, organisé, lucide. Ce n'est pas une décharge désorganisée psychotique. Mais ce n'est pas non plus une décompensation névrotique brutale. C'est un passage à l'acte limite : planifié pour "résoudre" une situation relationnelle devenue intolérable.

Arguments pour des traits névrotiques :

Culpabilité post-acte : Son avocate indiquait qu'il regrettait le mal causé, qu'il assumait ses actes et était prêt à en répondre devant la justice. Cette culpabilité suggère un Surmoi actif, une capacité de reconnaître le mal fait à autrui. C'est plus névrotique que limite pur.

Suicide : Signalé comme fragile psychiquement, suivi par un psychiatre, première tentative de suicide quelques jours après les aveux, suicide réussi 5 mois après. Le suicide peut être interprété comme une autopunition (culpabilité névrotique) ou comme une impossibilité de tolérer la réalité de l'incarcération et du jugement à venir (effondrement limite).

Hypothèse finale : Structure limite avec surinvestissement névrotique du contrôle. Il tente de maintenir une façade névrotique (contrôle, dissimulation, rationalisation), mais la structure sous-jacente est limite (clivage, intolérance de l'autre, passage à l'acte pour "résoudre" une impasse relationnelle).

1.4 Indices comportementaux

Dans ses interventions médiatiques, Marc Demeulemeester était flou sur le contexte de la disparition, montrait peu d'émotions, utilisait un langage distancier et des pronoms dilutifs comme "on".

Cependant son corps ne trompe pas, je constate des items gestuels sur son visage qui illustrent une tension accumulée, une fuite émotionnelle mais également une satisfaction à réussir à berner tout le monde.

Ces indices révèlent :

Contrôle défensif massif : Tentative consciente de ne rien révéler qui pourrait trahir sa culpabilité. Mais aussi contrôle inconscient : le clivage permet de jouer le rôle sans affect authentique.

Dissociation partielle : L'utilisation du "on" au lieu du "je" suggère une mise à distance. "On n'a aucune idée" plutôt que "Je n'ai aucune idée". Cette dilution pronominale traduit une difficulté à s'impliquer subjectivement dans le discours.

Absence d'affect congruent : Les émotions montrées étaient rares et très contenues compte tenu de la situation. Un beau-père dont le fils a disparu devrait manifester une détresse intense, visible, voire débordante. L'absence d'affect congruent est un indice fort (mais pas une preuve) de dissimulation.

2. STRATÉGIES : Comprendre la dynamique psychique

2.1 Mécanismes de défense en action

Le clivage : Mécanisme dominant. Marc clive entre deux réalités inconciliables :

Réalité 1 : "J'ai tué Antoine, je l'ai jeté dans le canal, je dois empêcher qu'on le retrouve."

Réalité 2 : "Antoine a disparu, je suis inquiet, je fais tout pour le retrouver."

Ces deux réalités coexistent sans se rencontrer pendant 13 mois. Ce n'est pas du simple mensonge conscient. C'est un clivage actif : une partie du Moi sait, une autre partie ne sait pas (ou fait comme si elle ne savait pas).

Le contrôle omnipotent : Il retournait régulièrement sur les lieux pour ajouter des parpaings et empêcher le corps de remonter à la surface. Cette tentative de contrôle total révèle une angoisse massive : si le corps remonte, tout s'effondre, notamment sa relation avec Sabine. Il doit maîtriser la situation, contrôler chaque variable. Ce contrôle omnipotent est typique des structures limites.

La rationalisation : La préméditation de plusieurs mois suggère une tentative de rationaliser l'acte. "Antoine est invivable, je ne peux plus le supporter, la seule solution est de m'en débarrasser." Cette rationalisation permet de transformer un désir meurtrier inacceptable en "solution logique" à un problème relationnel.

L'acting out post-acte : La participation active aux recherches, les apparitions médiatiques, l'organisation des battues constituent un acting out massif. Marc ne se contente pas de se taire (dissimulation passive). Il s'affiche publiquement, joue le rôle du beau-père inquiet, du sauveur, adresse un message à la société : "Regardez comme je cherche Antoine, je ne peux pas être le coupable." C'est une mise en scène destinée à tromper, mais aussi à convaincre une partie de lui-même qu'il n'a pas tué.

2.2 Patterns relationnels

Pattern de contrôle rigide : La relation avec Antoine était probablement marquée par une tentative de contrôle de la part de Marc. Un adolescent de 15 ans s'oppose naturellement à l'autorité parentale. Si Marc ne tolérait aucune opposition, aucune autonomie, les conflits devaient être permanents.

Complémentarité rigide beau-père/beau-fils : Marc a probablement tenté d'imposer une complémentarité rigide : "Je suis l'autorité (beau-père), tu es le subordonné (beau-fils)". Mais Antoine, adolescent en quête d'autonomie, résistait à cette complémentarité. Cette résistance était vécue par Marc comme une menace insupportable.

Triangulation mère/beau-père/fils : Quelle était la position de la mère d'Antoine dans ce système ? Soutenait-elle son fils contre Marc ? Soutenait-elle Marc contre son fils ? Était-elle prise dans une double contrainte (loyauté envers son fils vs loyauté envers son compagnon) ? Cette dimension n'est pas documentée dans les sources, mais elle est cruciale pour comprendre la dynamique familiale.

2.3 Dynamique pulsionnelle

Agressivité accumulée : Marc réfléchissait depuis plusieurs mois à la manière de se débarrasser d'Antoine. Cette rumination prolongée révèle une agressivité qui s'accumule, qui ne se décharge pas immédiatement (retentissement secondaire), qui devient obsédante. L'agressivité n'est pas refoulée (elle est consciente), mais elle ne peut être exprimée directement (inhibition de l'action violente immédiate).

Passage de la rumination à la planification : À un moment donné, certainement que la gifle reçue est l’élément déclencheur, Marc bascule de la rumination ("je ne supporte plus cet adolescent") à la planification ("comment puis-je m'en débarrasser ?"). Ce basculement révèle un échec de la régulation symbolique. Au lieu de chercher des solutions relationnelles (dialogue avec Antoine, médiation familiale, thérapie, séparation du couple), il cherche une solution définitive : l'élimination physique.

Déshumanisation de l'objet : Pour pouvoir tuer, Marc a probablement dû déshumaniser Antoine. Ne plus le percevoir comme un sujet adolescent avec ses désirs, ses peurs, ses besoins, mais comme un objet encombrant, nuisible, qu'il faut éliminer. Cette déshumanisation est caractéristique des passages à l'acte limites : l'objet persécuteur n'est plus un humain, c'est une menace à détruire.

2.4 Fragilités structurelles identifiées

Intolérance à la frustration : Marc ne pouvait tolérer qu'Antoine lui résiste, s'oppose, existe comme sujet autonome. Cette intolérance révèle une fragilité narcissique massive. Pour un sujet névrotique, l'opposition adolescente est frustrante mais tolérable. Pour un sujet limite, elle devient une menace existentielle.

Incapacité à se séparer symboliquement : Face à une relation invivable, un sujet bien régulé cherche des solutions : médiation, séparation du couple, placement de l'adolescent chez son père biologique. Marc n'a envisagé qu'une seule solution : l'élimination physique. Cette incapacité à se séparer symboliquement (par la parole, la négociation, la rupture relationnelle) révèle une défaillance limite.

Absence d'élaboration de la culpabilité avant l'acte : Un sujet névrotique qui rumine un meurtre pendant des mois serait envahi par la culpabilité avant même de passer à l'acte. Cette culpabilité anticipée empêcherait généralement le passage à l'acte. Marc a pu planifier pendant des mois sans que la culpabilité ne l'arrête. Cela suggère soit un clivage massif (la partie qui planifie ne ressent pas de culpabilité), soit une suspension temporaire du Surmoi.

3. COMMUNICATION : Analyser le contexte déclencheur

3.1 Contexte familial pré-passage à l'acte

Climat relationnel : Tensions qualifiées d'"invivables" . Mais quelle était la nature précise de ces tensions ? Disputes quotidiennes ? Violences verbales ? Provocations mutuelles ?

Escalade symétrique probable : Les conflits beau-père/adolescent prennent souvent la forme d'escalades symétriques. L'adolescent provoque ("tu n'es pas mon père"). Le beau-père surenchérit ("dans ma maison, c'est moi qui commande"). L'adolescent renchérit ("je ne t'obéirai jamais"). L'escalade monte progressivement. Si aucun mécanisme de régulation n'existe (médiation maternelle, capacité de l'un ou l'autre à désamorcer), l'escalade peut devenir chronique, insupportable.

3.2 Le déclencheur situationnel (hypothèses)

Le passage à l'acte survient le 28 janvier 2015. Qu'est-ce qui a déclenché le passage à l'acte ce jour-là après des mois de rumination ?

Hypothèse 1 : Rupture d'homéostasie : Un événement spécifique a fait basculer Marc de la rumination à l'acte. Une dispute particulièrement violente ? Une menace d'Antoine ("je vais dire à maman ce que tu me fais") ? Une humiliation publique ? Il semble que l’élément déclencheur soit la gifle que Marc a reçue lorsqu’il a tenté de s’interposer lors d’une dispute entre Antoine et sa soeur.

Hypothèse 2 : Saturation de la capacité de contention : Marc a ruminé pendant des mois. À un moment donné, la tension accumulée a dépassé sa capacité de contention. Le passage à l'acte n'a pas nécessairement besoin d'un déclencheur spécifique majeur. C'est l'accumulation chronique qui finit par déborder.

3.3 Le contexte post-acte : dissimulation et acting out

Phase de dissimulation active (janvier 2015 - mars 2016) :

Marc participe activement aux recherches, organise des battues, s'affiche dans les médias, retourne régulièrement sur les lieux pour lester davantage le corps. Cette phase révèle :

Un contrôle défensif massif : Il doit maintenir la dissimulation, empêcher toute découverte.

Un clivage en action : Il joue le rôle du beau-père inquiet tout en sachant qu'Antoine est mort par sa main.

Une angoisse chronique : Chaque jour, il vit dans la terreur d'être découvert. Cette angoisse est probablement insoutenable.

Phase d'effondrement (mars 2016 - août 2016) :

Aveux après interrogatoire, tentative de suicide immédiate, signalement comme fragile psychiquement, suicide réussi 5 mois plus tard. L'effondrement post-aveux révèle que le clivage ne tient plus. Les deux réalités se rencontrent brutalement. Marc doit affronter ce qu'il a fait. La culpabilité devient insoutenable. Le suicide devient la seule "solution" pour échapper à cette culpabilité et à la perspective du jugement. Je rappelle également que Marc avait écrit des lettres à Sabine pour tenter de retrouver son amour, pour qu’elle lui pardonne son acte.

4. CONVERGENCE DS2C : Pourquoi Marc Demeulemeester est-il passé à l'acte ?

Niveau phylogénétique :

Substrat pulsionnel agressif universel, activé par des conflits chroniques avec Antoine. L'agressivité phylogénétique existe chez tous les humains. Chez Marc, elle a été massivement activée par une relation vécue comme invivable.

Niveau tempéramental :

Probablement Passionné (Émotif, Actif, Secondaire). Ce tempérament favorise :

L'accumulation des affects (retentissement secondaire) : la colère s'accumule pendant des mois au lieu de se décharger immédiatement

La planification (activité dirigée) : passage de la rumination à l'organisation méthodique du meurtre

L'intensité émotionnelle refoulée (émotivité) : affects massifs mais contrôlés en surface, jusqu'à l'explosion finale

Niveau ontogénétique :

Structure limite avec traits névrotiques. Cette structure détermine :

Le clivage : coexistence de deux réalités (je sais que j'ai tué / je joue le beau-père inquiet)

L'intolérance de l'objet persécuteur : Antoine devient l'objet mauvais qu'il faut éliminer

Le passage à l'acte comme "solution" : incapacité à résoudre symboliquement le conflit relationnel

La culpabilité post-acte : traits névrotiques qui produisent un effondrement après les aveux

Niveau situationnel :

Complémentarité rigide + escalades symétriques répétées + rupture d'homéostasie

Complémentarité rigide : Marc tente d'imposer son autorité, Antoine résiste

Escalades symétriques : disputes répétées où aucun ne peut céder sans perdre la face

Rupture d'homéostasie : événement déclencheur spécifique (gifle) ou saturation chronique de la tension accumulée

Absence de régulation externe : pas de médiation maternelle efficace, pas de soutien thérapeutique

Convergence finale :

Le passage à l'acte de Marc Demeulemeester résulte de la convergence de ces quatre niveaux :

Pulsion agressive phylogénétique activée par des conflits chroniques

Tempérament Passionné favorisant l'accumulation (secondaire) et la planification (actif)

Structure limite ne permettant qu'un clivage instable, une intolérance de l'autre, une résolution par l'acte plutôt que par le symbole

Contexte situationnel de complémentarité rigide et d'escalades répétées, sans médiation externe efficace

À un moment donné (janvier 2015), cette convergence atteint un point critique. La capacité de régulation de Marc est débordée. La pulsion agressive, accumulée pendant des mois, ne peut plus être contenue par le clivage. L'opportunité se présente (Antoine endormi, vulnérable). Le passage à l'acte survient.

5. PROFIL SYNTHÉTIQUE

Structure : Limite avec traits névrotiques

Tempérament : Passionné (hypothèse)

Mécanismes de défense dominants : Clivage, contrôle omnipotent, rationalisation

Angoisse dominante : Probablement angoisse d'engloutissement (Antoine envahit son espace, menace sa position, il doit s'en débarrasser)

Pattern relationnel : Complémentarité rigide, intolérance de l'opposition adolescente

Type de passage à l'acte : Prémédité, méthodique, lucide, avec dissimulation élaborée

Issue : Effondrement post-aveux, culpabilité insoutenable, suicide

6. LIMITES DE CETTE ANALYSE

Angles morts majeurs :

Absence d'anamnèse détaillée : Nous ne savons rien de l'enfance de Marc, de ses relations parentales, de ses traumatismes éventuels, de son histoire conjugale avant la relation avec la mère d'Antoine.

Absence d'informations sur la nature précise des conflits avec Antoine : Étaient-ce des conflits d'autorité classiques ? Des provocations mutuelles ? Des violences réciproques ?

Absence d'informations sur le rôle de la mère : Comment se positionnait-elle dans le conflit entre son compagnon et son fils ? Cette position est essentielle pour comprendre le système familial.

Absence d'expertise psychiatrique disponible : Marc est mort avant son procès. Aucune expertise psychiatrique complète n'a été rendue publique. Nous travaillons donc sur des hypothèses structurelles, pas sur des certitudes diagnostiques.

Analyse uniquement à partir de sources médiatiques : Les informations disponibles proviennent de la presse. Elles sont partielles, parfois contradictoires, nécessairement lacunaires.

Cette analyse DS2C est donc une reconstruction hypothétique basée sur les éléments disponibles. Elle propose une grille de lecture cohérente avec notre modèle théorique, mais elle ne prétend pas à la certitude. Une analyse complète nécessiterait l'accès au dossier judiciaire, aux témoignages, aux expertises, aux interrogatoires.

Les structures de personnalités pour comprendre le passage à l'acte

Le 06/12/2025

Bergeret et le passage à l'acte : la structure détermine la décompensation

Pourquoi deux individus confrontés aux mêmes facteurs de risque développementaux produisent-ils des passages à l'acte radicalement différents ? L'un commet un homicide délirant, brutal, sans affect apparent. L'autre multiplie les violences impulsives dans ses relations intimes. Un troisième passe à l'acte une fois, de façon symbolique, puis s'effondre dans la culpabilité. Les trajectoires de vie peuvent être similaires (trauma précoce, attachement insécure, adversité cumulée), mais les modalités du passage à l'acte divergent totalement.

La réponse se trouve dans la structure de personnalité. Jean Bergeret a montré que l'organisation psychique ne se réduit pas à des traits de surface, mais constitue une architecture profonde qui détermine le mode de relation à soi, à l'autre, et à la réalité. Cette structure organise trois dimensions fondamentales : la nature de l'angoisse dominante, la solidité du Moi, et les mécanismes de défense privilégiés.

Dans la méthode DS2C, l'analyse de la structure de la personnalité est déterminant : il permet de prédire le TYPE de passage à l'acte. Un sujet psychotique décompensera par effraction délirante. Un sujet limite passera à l'acte impulsivement, de façon répétée, dans la dépendance relationnelle. Un sujet névrotique produira un acte rare, symbolique, chargé de culpabilité. La structure ne dit pas SI le passage à l'acte aura lieu (cela dépend des autres niveaux, cf méthode DS2C), mais elle dit COMMENT il se produira.

La typologie structurale de Bergeret

Bergeret distingue trois grandes structures de personnalité : psychotique, limite, et névrotique. Cette typologie n'est pas une classification psychiatrique au sens du DSM (qui catalogue des symptômes), mais une analyse de l'organisation psychique profonde.

Les trois critères structuraux différenciels :

La structure psychotique se caractérise par une angoisse de morcellement (dissolution du Moi), un Moi fragmenté sans frontières stables, des mécanismes de défense archaïques (déni massif, clivage primaire, projection délirante), et des relations d'objet fusionnelles sans différenciation stable entre soi et l'autre.

La structure limite présente une angoisse d'abandon (perte de l'objet vécu comme perte de soi), un Moi fragile maintenu par le clivage, des défenses intermédiaires (clivage, identification projective, déni partiel), et des relations d'objet anaclitiques marquées par la dépendance massive et l'alternance entre idéalisation et dénigrement.

La structure névrotique s'organise autour d'une angoisse de castration (perte phallique, impuissance), un Moi solide capable de refoulement, des mécanismes de défense matures (refoulement, formation réactionnelle, sublimation), et des relations d'objet génitales où l'autre est investi comme sujet séparé dans une triangulation œdipienne résolue.

Pourquoi la structure détermine le passage à l'acte

La structure organise la façon dont le sujet traite l'affect, gère la frustration, et réagit à la menace. Face à un événement déclencheur (stress, conflit, perte), la structure dicte le mode de décompensation :

- Psychotique : Effraction du pare-excitation fragile → morcellement → passage à l'acte hors réalité (délirant)

- Limite : Angoisse d'abandon insupportable → clivage → décharge impulsive pour évacuer la tension

- Névrotique : Conflit intrapsychique → retour du refoulé → acte symbolique porteur de sens inconscient

La structure n'est pas un destin. Elle est une organisation qui contraint sans déterminer absolument. Mais elle rend certains passages à l'acte hautement probables et d'autres improbables.

Structure psychotique et passage à l'acte

Organisation psychotique

La structure psychotique se caractérise par une fragilité majeure des frontières du Moi. Le sujet ne parvient pas à maintenir une différenciation stable entre soi et l'autre, entre dedans et dehors, entre réalité interne et externe. L'angoisse dominante est celle de morcellement : le Moi menace de se fragmenter, de se dissoudre.

Les mécanismes de défense sont archaïques : déni massif de la réalité, clivage primaire (coexistence de représentations contradictoires sans intégration), projection délirante (l'affect intolérable est attribué à l'extérieur sous forme persécutive). Le Moi psychotique n'a pas construit de pare-excitation suffisant : l'affect envahit sans possibilité d'élaboration symbolique.

Modalités du passage à l'acte psychotique

Le passage à l'acte psychotique survient quand le morcellement devient imminent. Le sujet agit le délire : il ne passe pas à l'acte POUR quelque chose (il n'y a pas de motivation compréhensible), il agit la fragmentation elle-même.

Caractéristiques :

- Brutalité : Le passage à l'acte est soudain, sans phase préparatoire observable

- Absence d'affect : Le sujet semble froid, détaché, alexithymique. L'émotion n'est pas élaborée, elle est court-circuitée

- Absence de sens symbolique : L'acte n'a pas de signification inconsciente accessible (comme dans la névrose). Il est la décharge pure

- Gravité extrême : Sans limite interne (Surmoi fragile ou absent), le passage à l'acte peut être d'une violence inouïe

- Absence de culpabilité post-acte : Le sujet ne comprend pas ce qu'on lui reproche, ou rationalise de façon délirante

Exemple clinique : matricide délirant

Un homme de 32 ans, diagnostiqué schizophrénie paranoïde, vit chez sa mère. Depuis plusieurs semaines, il entend des voix qui lui disent que sa mère a été remplacée par un imposteur qui veut l'empoisonner. Il observe des "signes" : elle a changé de coiffure, elle cuisine différemment, elle le regarde bizarrement. L'angoisse monte. Un soir, pendant le dîner, il voit sa mère verser du sel dans sa soupe : c'est la preuve qu'elle veut l'empoisonner. Il se lève, prend un couteau, et la poignarde à mort.

Après l'acte, il explique calmement aux policiers qu'il a "éliminé l'imposteur" pour "sauver sa vraie mère". Il ne montre aucune émotion. Il ne comprend pas pourquoi on l'arrête. Pendant l'expertise psychiatrique, il maintient son délire : ce n'était pas sa mère, mais "quelqu'un qui lui ressemblait".

Analyse structurale :

- Angoisse de morcellement : confusion identitaire (mère réelle/mère imposture)

- Moi fragmenté : incapacité à tester la réalité

- Projection délirante : l'angoisse persécutive est attribuée à un "complot"

- Passage à l'acte = agir le délire pour restaurer une cohérence psychique (même délirante)

Structure limite et passage à l'acte

Organisation limite

La structure limite (ou état-limite, borderline) se situe entre psychose et névrose. Le Moi est constitué mais fragile. Le sujet a construit des frontières entre soi et l'autre, mais elles menacent constamment de s'effondrer. L'angoisse dominante est celle d'abandon : perdre l'objet = disparaître soi-même.

Le mécanisme de défense central est le clivage : l'objet est soit totalement bon (idéalisé), soit totalement mauvais (persécuteur). Le sujet ne peut intégrer l'ambivalence. L'identification projective est massive : le sujet projette dans l'autre des parties de lui-même (souvent des affects intolérables comme la rage ou la honte) et tente de les contrôler en contrôlant l'autre.

Les relations d'objet sont anaclitiques : l'autre est nécessaire pour contenir l'angoisse, mais il n'est pas investi comme sujet autonome. D'où l'alternance typique : fusion intense (l'autre est tout) puis rejet violent (l'autre est persécuteur).

Modalités du passage à l'acte limite

Le passage à l'acte limite survient quand l'angoisse d'abandon devient insupportable. Il ne s'agit pas d'agir un délire (comme dans la psychose), mais de décharger une tension qui ne peut être élaborée psychiquement.

Caractéristiques :

- Impulsivité : Le passage à l'acte est précédé d'une montée de tension brève, sans planification

- Répétition : Le passage à l'acte se répète (contrairement à la névrose où il est souvent unique). Chaque décharge soulage temporairement, mais l'angoisse revient

- Violence dans l'intimité : Le passage à l'acte vise l'objet d'attachement (conjoint, parent, enfant) plutôt qu'un inconnu

- Alternance culpabilité/déni : Après l'acte, le sujet peut exprimer du regret (quand l'objet est reclivé positivement), ou du déni (quand le clivage négatif persiste)

- Fonction anti-dépressive : Le passage à l'acte évite l'effondrement dépressif. Agir remplace penser

Exemple clinique : violence conjugale récurrente

Une femme de 38 ans consulte après sa troisième hospitalisation pour coups portés par son conjoint. Elle décrit un pattern répétitif : tout va bien pendant quelques semaines, puis elle perçoit un "signe" que son conjoint va la quitter (il rentre tard, il est au téléphone, il regarde une autre femme). L'angoisse monte. Elle le questionne, devient intrusive, vérifie son téléphone. Il se sent étouffé, prend ses distances. Elle interprète cette distance comme confirmation de l'abandon imminent. Une dispute violente éclate. Il la frappe. Après, il s'excuse, promet que ça ne se reproduira plus. Elle le croit (reclivage positif). Le cycle recommence.

Lors de la quatrième crise, elle menace de le quitter pour "le punir". Il semble indifférent. Elle panique. Elle tente de se suicider (scarifications superficielles). Il revient, affolé. Elle se sent rassurée : il tient à elle. Le cycle continue.

Analyse structurale :

- Angoisse d'abandon : toute distance est vécue comme menace de perte totale

- Clivage : le conjoint oscille entre "sauveur idéalisé" et "persécuteur"

- Identification projective : elle projette sa propre rage dans le conjoint et le provoque jusqu'à ce qu'il agisse cette rage

- Passage à l'acte (auto et hétéro-agressif) = décharge de l'angoisse insupportable + tentative de maintenir le lien (même violent)

Focus : Romand et la structure limite

Le cas Jean-Claude Romand (analysé dans l'article précédent) illustre parfaitement la structure limite. L'angoisse d'effondrement narcissique (variante de l'angoisse d'abandon : si l'image s'effondre, je n'existe plus), le clivage massif (maintenir deux réalités parallèles), le faux-self total (pas de noyau identitaire stable), et le passage à l'acte comme défense ultime contre le morcellement. Romand tue sa famille non par haine, mais parce qu'ils incarnent le miroir du mensonge : les détruire = tenter de préserver l'identité fictive.

Structure névrotique et passage à l'acte

Organisation névrotique

La structure névrotique est la plus solide des trois. Le Moi est constitué, différencié, capable de refoulement. L'angoisse dominante est celle de castration : peur de la perte phallique, de l'impuissance, de l'humiliation. Le sujet a traversé l'Œdipe, intégré l'interdit, constitué un Surmoi structurant (et non persécuteur).

Les mécanismes de défense sont matures : refoulement (l'affect est maintenu hors de la conscience), formation réactionnelle (l'affect est transformé en son contraire), sublimation (l'énergie pulsionnelle est dérivée vers des buts socialement valorisés). Le névrotique pense, élabore, symbolise. Le passage à l'acte est rare précisément parce que l'affect peut être traité psychiquement.

Modalités du passage à l'acte névrotique

Le passage à l'acte névrotique survient quand le refoulement échoue. Un affect longtemps contenu (souvent la haine, l’humiliation) fait retour et envahit le Moi. L'acte est alors porteur d'un sens symbolique : il réalise un fantasme inconscient, il punit le Surmoi, il accomplit un désir interdit.

Caractéristiques :

- Rareté : Le névrotique ne passe généralement pas à l'acte. Quand il le fait, c'est souvent un événement unique

- Charge symbolique : L'acte a un sens. Il peut être analysé, décodé, mis en lien avec l'histoire du sujet

- Culpabilité massive : Après l'acte, le sujet s'effondre. Le Surmoi le persécute. Il exprime des regrets authentiques, parfois se dénonce

- Planification inconsciente : L'acte peut sembler impulsif, mais une reconstruction montre souvent une préparation inconsciente (actes manqués, oublis, qui facilitent le passage à l'acte)

Exemple clinique : crime passionnel isolé

Un homme de 45 ans, cadre supérieur, marié depuis 20 ans, découvre que sa femme le trompe. Il ne dit rien. Il encaisse. Pendant trois mois, il observe, accumule des preuves, rumine. Il n'exprime rien : ni colère, ni tristesse. Il continue la vie conjugale comme si de rien n'était.

Un soir, elle rentre tard. Il lui demande calmement où elle était. Elle ment. Il sort un revolver (qu'il a acheté deux semaines plus tôt, prétendument pour "se protéger d'une agression") et tire. Une balle. Elle meurt. Il appelle immédiatement la police, avoue, pleure, dit : "Je ne sais pas ce qui m'a pris, je l'aimais".

Pendant l'expertise, il se révèle qu'il a été élevé par une mère froide, séductrice, qui alternait entre proximité et rejet. Enfant, il fantasmait la tuer. Adolescent, il a refoulé ces fantasmes matricides. Sa femme, par son infidélité, a réactivé l'humiliation infantile (être rejeté par la mère). Le passage à l'acte est un retour du refoulé : il tue symboliquement la mère en tuant la femme.

Analyse structurale :

- Angoisse de castration : l'infidélité = humiliation phallique insupportable

- Moi solide mais débordé : pendant trois mois, le refoulement tient, puis cède

- Retour du refoulé : le fantasme matricide infantile se réalise sur la femme

- Culpabilité massive : le Surmoi le persécute, il se dénonce, s'effondre

- Passage à l'acte = accomplissement d'un désir inconscient longtemps refoulé

Implications cliniques pour DS2C

Identifier la structure = prédire le type de décompensation

Dans l'analyse DS2C, la structure de personnalité permet de poser une hypothèse prédictive :

- Si structure psychotique : risque de passage à l'acte délirant, brutal, potentiellement gravissime. Surveillance des signes de décompensation psychotique (repli, bizarreries, discours persécutif).

- Si structure limite : risque de passages à l'acte répétés, impulsifs, dans l'intimité relationnelle. Surveillance des signes d'angoisse d'abandon (comportements intrusifs, alternance idéalisation/dénigrement, menaces suicidaires).

- Si structure névrotique : passage à l'acte rare, mais si facteurs de stress cumulés + échec du refoulement, acte isolé, symbolique, suivi d'effondrement. Surveillance des signes de rumination cachée, d'inhibition émotionnelle excessive, d'accumulation de tension non exprimée.

Conséquences pour l'évaluation du risque

Un facteur de risque criminologique (trauma précoce, violence familiale) n'a pas le même poids selon la structure. Un sujet limite avec attachement insécure présente un risque élevé de violences répétées dans l'intimité. Un sujet névrotique avec le même attachement insécure présentera des difficultés relationnelles, mais rarement un passage à l'acte violent.

L'évaluation du risque doit donc impérativement intégrer la structure. Les outils actuariels (qui quantifient des facteurs de risque) doivent être complétés par une analyse structurale qualitative.

En conclusion

La structure de personnalité n'est pas un destin, mais une organisation qui contraint le mode de relation à soi, à l'autre, et à la réalité. Face à un même déclencheur, le psychotique décompense par effraction délirante, le limite par décharge impulsive, le névrotique par retour du refoulé. La structure détermine le TYPE de passage à l'acte.

Frantz Bagoe

Analyste comportemental

Créateur de la méthode DS2C

Jean-Claude ROMAND : analyse DS2C d'un effondrement annoncé

Le 29/11/2025

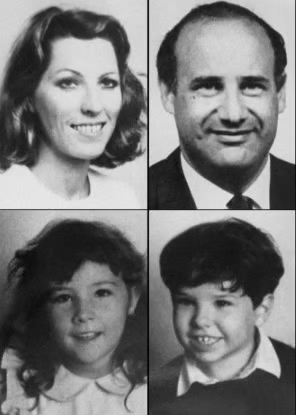

Les faits

Le 9 janvier 1993, les pompiers découvrent dans les décombres d'une maison incendiée à Prévessin-Moëns (Ain) les corps de Florence Romand et de ses deux enfants, Antoine (7 ans) et Caroline (5 ans), tués par balles. Le même jour, les parents de Jean-Claude Romand, Aimé et Anne-Marie, sont retrouvés assassinés à leur domicile de Clairvaux-les-Lacs (Jura). Jean-Claude Romand est découvert vivant, intoxiqué aux barbituriques.

L'enquête révèle l'impensable : pendant 18 ans, Romand a fait croire à tous qu'il était médecin chercheur à l'Organisation Mondiale de la Santé à Genève. En réalité, il a échoué en deuxième année de médecine en 1975 et n'a jamais exercé la moindre activité professionnelle. Chaque matin, il partait "travailler" et errait dans les forêts, les parkings, les bibliothèques. Il vivait de l'argent emprunté à ses proches sous prétexte de placements financiers avantageux via ses contacts à l'OMS.

Début janvier 1993, un ami réclame le remboursement d'une somme importante. L'échéance approche. Le mensonge va être découvert. Romand ne peut ni avouer ni continuer. Il tue méthodiquement sa famille, tente de se suicider, échoue.

Jugé en 1996, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il refuse systématiquement d'expliquer son geste au-delà de formules creuses ("Je ne sais pas", "C'était la seule solution"). Libéré en 2019 après 26 ans de prison, il maintient le silence.

Ce cas illustre de façon saisissante la nécessité d'une analyse multi-niveaux. Aucune approche mono-causale ne peut rendre compte de ce passage à l'acte : ni les facteurs de risque criminologiques classiques (Romand n'a aucun antécédent de violence), ni une lecture exclusivement psychiatrique (il n'est pas psychotique), ni une explication situationnelle (des milliers de personnes sont acculées financièrement sans tuer leur famille). Seule une méthode intégrative comme DS2C permet de comprendre comment et pourquoi cet effondrement était prévisible.

Application de la méthode DS2C

Niveau 1 : Analyse développementale

Histoire d'attachement

Romand naît en 1954 dans le Jura, fils unique d'un couple modeste. Le père, Aimé, est ouvrier forestier, effacé, peu présent. La mère, Anne-Marie, est surprotectrice, anxieuse, investit massivement son fils unique comme projet narcissique. Romand est "l'enfant parfait" : sage, poli, brillant à l'école, jamais un problème.

Cet attachement n'est pas sécure. Il est anaclitique : Romand existe à travers le regard maternel. Il n'a pas construit d'assise narcissique propre. Son identité repose entièrement sur la validation externe : être le bon élève, celui qui réussit, celui qui rend fiers. Toute faille dans cette image est vécue comme menace existentielle.

Trajectoire développementale

Le parcours scolaire est sans faute jusqu'en 1975. Romand entre en médecine à Lyon. Deuxième année : il échoue à l'examen. Cet échec est vécu comme effondrement narcissique total. Impossible d'avouer. Impossible de décevoir. Il commence à mentir : il prétend avoir réussi, s'inscrit en troisième année, assiste aux cours sans jamais passer les examens.

De 1975 à 1993, la trajectoire est celle d'une imposture systématique. Romand construit une vie fictive : il "travaille" à l'OMS, se marie (1980), a deux enfants (1985, 1987), achète une maison. Chaque matin, il part "au bureau" : il erre. Il lit *Le Monde*, des revues médicales, se tient informé pour soutenir la conversation. Il emprunte de l'argent à ses proches (beaux-parents, amis, maîtresse) en promettant des placements via l'OMS. Il vit de ces escroqueries.

Aucun turning point positif. Pas de ressource alternative. Le mensonge s'auto-entretient : chaque jour de plus rend l'aveu plus impossible. La spirale est infernale.

Facteurs de risque et de protection

- Facteurs de risque développementaux :

- Attachement insécure (anaclitique, surprotection maternelle)

- Faux-self précoce (obligation d'être parfait)

- Trauma narcissique (échec 1975) non élaboré

- Absence totale de soutien social réel (tous les liens reposent sur le mensonge)