- Accueil

- Blog

Blog

Importance du contexte situationnel dans l'analyse d'un passage à l'acte

Le 04/09/2024

L'importance de prendre en compte le contexte situationnel dans l'analyse d'un passage à l'acte délictuel/criminel est cruciale pour comprendre pleinement les motivations et les dynamiques sous-jacentes qui mènent à un tel comportement. Dans le cadre de l'analyse comportementale psychologique, il est impératif de considérer non seulement l'auteur de l'acte, mais également la victime et le contexte global dans lequel le crime a été commis. C'est l'interaction complexe entre ces trois éléments – l'auteur, la victime et le contexte – qui permet de dresser un tableau précis des circonstances ayant conduit au passage à l'acte criminel.

L'auteur : Profil psychologique et motivations

L'analyse du profil de l'auteur est une étape essentielle pour comprendre les raisons qui ont pu le pousser à commettre un crime. Cette étude inclut l'examen de son passé, de ses traits de personnalité, de ses croyances, ainsi que de ses éventuelles pathologies mentales. Le profil psychologique de l'auteur permet de cerner ses motivations, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, et de comprendre comment ces motivations ont pu être activées par des facteurs situationnels ou interpersonnels.

Cependant, se concentrer uniquement sur l'auteur peut mener à une vision limitée et réductrice du passage à l'acte. Le comportement criminel est rarement le fruit d'une seule cause isolée; il émerge souvent d'une combinaison complexe de facteurs individuels et contextuels. Par exemple, une personne présentant une tendance à l'impulsivité ou à l'agressivité pourrait être plus susceptible de commettre un crime sous l'effet de la colère ou du stress, mais c'est souvent l'interaction avec le contexte qui déclenche réellement l'acte.

La victime : Rôle et influence dans la dynamique criminelle

L'étude de la victime, souvent négligée dans les analyses traditionnelles, est tout aussi essentielle. La relation entre l'auteur et la victime peut fournir des indices importants sur le mobile du crime et sur les dynamiques de pouvoir ou de domination qui ont pu exister. Il est crucial de comprendre la perception que l'auteur avait de la victime, comment il ou elle la percevait, et quelle place la victime occupait dans son univers mental.

Certaines théories criminologiques, comme la théorie de la victime désignée ou la théorie du "lien faible", suggèrent que les caractéristiques de la victime peuvent jouer un rôle déterminant dans la sélection par l'auteur. Ainsi, l'analyse de la victime peut révéler si celle-ci a été choisie au hasard ou en fonction de critères précis. Par ailleurs, la réaction de la victime face à l'agression, que ce soit la soumission, la résistance, ou une autre forme de réponse, peut également influencer le déroulement du crime et sa gravité.

Le contexte : Facteur catalyseur du passage à l'acte

Le contexte situationnel est souvent le facteur déclencheur du passage à l'acte. Ce contexte peut être composé de facteurs environnementaux, sociaux, économiques ou culturels. Par exemple, un individu confronté à une situation de stress intense, à une crise financière, ou à des pressions sociales peut être plus susceptible de commettre un acte criminel. Le contexte peut également inclure des éléments plus spécifiques, comme la présence d'une arme, l'opportunité de commettre le crime sans être détecté, ou la perception d'une menace imminente.

L'analyse situationnelle cherche à comprendre comment ces facteurs externes interagissent avec les caractéristiques individuelles de l'auteur et de la victime pour produire un certain comportement criminel. Une approche situationnelle permet également de comprendre comment un même individu pourrait réagir différemment dans des circonstances différentes, ou comment un crime similaire pourrait être commis par des personnes très différentes en raison des contextes distincts.

La dynamique triangulaire : Auteur, victime et situation

Il est essentiel de comprendre que le passage à l'acte criminel résulte souvent d'une dynamique triangulaire entre l'auteur, la victime, et la situation. Cette interaction complexe est au cœur de l'analyse comportementale. Par exemple, un crime peut être le résultat d'une escalade progressive dans une situation tendue, où des signaux émis par la victime ou des événements contextuels spécifiques conduisent l'auteur à franchir un seuil vers la violence.

La compréhension de cette dynamique permet non seulement d'expliquer pourquoi un crime a été commis, mais aussi de prévoir et de prévenir d'autres crimes. En identifiant les facteurs de risque liés à l'auteur, les caractéristiques vulnérables de la victime, et les situations propices au passage à l'acte, il devient possible de développer des stratégies d'intervention ciblées pour prévenir la récidive ou pour intervenir en amont dans des situations potentiellement dangereuses.

Conclusion

Prendre en compte le contexte situationnel dans l'analyse d'un passage à l'acte criminel est non seulement crucial, mais aussi indispensable pour une compréhension complète du crime. L'étude de l'auteur, de la victime et du contexte permet de dévoiler les mécanismes sous-jacents qui ont mené à l'acte, offrant ainsi une vue d'ensemble indispensable à toute analyse criminologique ou intervention préventive. Ignorer l'un de ces éléments reviendrait à négliger la complexité inhérente au comportement humain et à la dynamique des crimes, limitant ainsi notre capacité à comprendre et à prévenir efficacement de tels actes.

Colère et tristesse : deux expressions émotionnelles d’un même conflit ? Une lecture comportementale

Le 05/07/2025

En résumé

La colère et la tristesse sont souvent considérées comme des émotions opposées, l'une tournée vers l'extérieur, l'autre vers l'intérieur. Pourtant, elles peuvent s’enchaîner, coexister, voire se substituer l’une à l’autre. Cet article explore leur lien fonctionnel et émotionnel sous une perspective comportementale, en mettant en lumière leurs mécanismes, leurs fonctions adaptatives et leurs implications thérapeutiques.

En introduction

Les émotions humaines jouent un rôle crucial dans l’adaptation de l’organisme à son environnement. Elles servent de guide pour ajuster nos comportements face aux événements significatifs. Parmi elles, la tristesse et la colère apparaissent fréquemment dans le discours clinique, en particulier dans les contextes de perte, de frustration ou d’injustice.

Si, d’un point de vue phénoménologique, elles semblent opposées – l’une inhibitrice, l’autre mobilisatrice – leur analyse comportementale révèle une complémentarité fonctionnelle. Dans bien des cas, ces deux émotions émergent du même contexte déclencheur et peuvent s'influencer mutuellement.

Compréhension comportementale des émotions

L’approche comportementale considère l’émotion non pas comme une entité autonome mais comme un ensemble de réponses (physiologiques, cognitives, comportementales) organisées autour d’un stimulus déclencheur et renforcées selon leurs conséquences.

Dans cette optique, la colère et la tristesse sont des comportements émotionnels socialement et historiquement conditionnés, façonnés par l’histoire individuelle de renforcement. La colère est souvent associée à une tentative de reprise de contrôle, tandis que la tristesse reflète un désengagement passif, souvent renforcé par l’attention ou le soutien social reçu (Skinner, 1953 ; Frijda, 1986).

Tristesse et colère : deux réponses à une perte ou une frustration

La tristesse apparaît généralement comme une réponse émotionnelle à une perte perçue : d’un lien, d’une opportunité, d’un statut ou d’un espoir. Elle induit un ralentissement, un retrait, favorisant l’introspection et la recherche d’aide. À l’inverse, la colère survient lorsque l’individu perçoit un obstacle à ses objectifs ou une injustice menaçant son intégrité ou ses attentes.

Pourtant, dans bien des situations, la perte qui engendre la tristesse contient aussi une dimension de frustration – et donc un potentiel de colère. Une séparation amoureuse, par exemple, peut activer simultanément la tristesse de la perte et la colère contre l'autre ou soi-même. Ce chevauchement n’est pas pathologique, mais adaptatif : chaque émotion remplit une fonction complémentaire.

« Il n’y a pas de colère sans perte, pas de perte sans colère. » (Averill, 1982)

Fonctions adaptatives des deux émotions

En tant que produits de l’évolution, colère et tristesse ont survécu car elles servent une fonction adaptative.

La tristesse facilite l’acceptation d’un événement irréversible et mobilise l’environnement social (pleurs, retrait, discours plaintif), ce qui peut générer du soutien et de la compassion.

La colère, quant à elle, favorise la mobilisation énergétique nécessaire pour repousser une menace, défendre ses droits ou corriger une injustice. Elle est tournée vers l'action, la transformation, voire la réparation.

Sous un angle comportemental, ces deux états émotionnels peuvent donc être analysés à travers leur fonction de régulation des contingences sociales et environnementales. La colère apparaît quand un comportement assertif est possible ou a été renforcé dans le passé ; la tristesse se maintient lorsqu’un comportement de retrait ou de demande d’aide a été renforcé.

Colère masquant tristesse : stratégie d’évitement émotionnel

Dans certains cas, la colère peut agir comme une stratégie d’évitement émotionnel. Plutôt que de ressentir la vulnérabilité inhérente à la tristesse – émotion perçue comme faible ou menaçante dans certains contextes culturels ou familiaux –, l’individu peut adopter une posture colérique. Cela est particulièrement fréquent chez des personnes pour qui l’expression de tristesse n’a jamais été validée ou a été punie.

Hayes et al. (1999), dans le cadre de la thérapie ACT (Acceptance and Commitment Therapy), parlent d’évitement expérientiel : l’individu fuit certaines émotions internes douloureuses en les recouvrant d’émotions plus "acceptables" ou socialement renforcées. Dans cette logique, la colère est parfois renforcée parce qu’elle donne une illusion de contrôle ou permet de se couper du sentiment de perte.

Ce phénomène est souvent observable en clinique : un patient en colère contre son ex-partenaire pourra, après un travail de décantation émotionnelle, exprimer une tristesse intense liée à l’abandon. La colère initiale n’était qu’un masque fonctionnel visant à éviter l’affect douloureux de la perte.

Implications cliniques : analyser les fonctions comportementales

D’un point de vue thérapeutique, il est essentiel de ne pas se focaliser uniquement sur le contenu verbal ou la topographie de l’émotion exprimée (colère, tristesse, etc.), mais d’en analyser la fonction.

- Que permet cette émotion ?

- Quel comportement accompagne-t-elle ?

- Quelles sont ses conséquences dans l’environnement de l’individu ?

L’analyse fonctionnelle (S-O-R-C : Situation – Organisme – Réponse – Conséquence) permet de décoder le rôle joué par ces émotions dans le maintien ou la modification des comportements. Dans cette perspective, le thérapeute peut aider le patient à identifier les renforcements sociaux, cognitifs ou physiologiques qui maintiennent l’émotion dominante, et l’accompagner vers une expression plus congruente.

Les outils comportementaux comme l’exposition émotionnelle (pour tolérer la tristesse), les jeux de rôle assertifs (pour canaliser la colère), ou encore les techniques de pleine conscience (pour observer l’émotion sans s’y fondre) sont des ressources efficaces pour rééquilibrer ce système émotionnel.

En conclusion

Colère et tristesse ne sont pas des ennemies, ni même des opposées. Elles peuvent être vues comme les deux faces d’un même processus adaptatif : la réponse à la perte, à la frustration ou à l’injustice. Leur enchaînement, leur substitution ou leur coexistence s’expliquent non pas par une logique émotionnelle simpliste, mais par une analyse fonctionnelle des comportements qui les accompagnent.

Dans l'accompagnement psychothérapeutique, comprendre ces dynamiques permet d’aider le patient à décoder ses réactions émotionnelles, à lever les stratégies d’évitement, et à favoriser des comportements plus ajustés à ses valeurs et à son environnement.

Références

Averill, J. R. (1982). Anger and Aggression: An Essay on Emotion. Springer.

Ekman, P. (1992). An argument for basic emotions. Cognition & Emotion, 6(3–4), 169–200.

Frijda, N. H. (1986). The Emotions. Cambridge University Press.

Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (1999). Acceptance and Commitment Therapy: An Experiential Approach to Behavior Change. Guilford Press.

Izard, C. E. (1992). Basic emotions, relations among emotions, and emotion–cognition relations. Psychological Review, 99(3), 561–565.

Kuppens, P., Van Mechelen, I., Smits, D. J., & De Boeck, P. (2003). The appraisal basis of anger. Emotion, 3(3), 254–269.

Lazarus, R. S. (1991). Emotion and Adaptation. Oxford University Press.

Skinner, B. F. (1953). Science and Human Behavior. Macmillan.

La foule : je la recherche ou je m'en écarte ?

Le 21/06/2025

Le bruit d’une foule n’est pas un simple phénomène acoustique. Il s’agit d’une expérience profondément subjective, inscrite dans le corps, la mémoire et l’histoire inconsciente de chaque personne. Tandis que certains y trouvent un sentiment de sécurité, de fusion, voire d’exaltation, d’autres ressentent une angoisse immédiate, un malaise ou un besoin irrépressible de fuite.

Pouquoi un même stimulus – le bruit d’une foule – peut susciter des affects aussi opposés selon les structures psychiques des sujets ?

Le bruit de la foule : stimulus polysémique

Le bruit d’une foule ne peut être réduit à un simple fond sonore. Il s’agit d’un ensemble chaotique, souvent imprévisible, de sons humains : rires, cris, applaudissements, conversations simultanées, déplacements de corps. Cette multiplicité crée une surcharge sensorielle susceptible de désorganiser l’écoute.

Le monde extérieur est toujours partiellement investi de représentations internes. Le bruit d’une foule ne fait pas exception : il peut être entendu comme la rumeur du groupe originaire, l’écho d’un conflit œdipien, le rappel d’un trauma infantile ou le signe d’une perte de contrôle.

Les sources inconscientes de l’angoisse face à la foule

Freud évoque, dans son travail sur la psychologie des masses (*Psychologie des foules et analyse du moi*, 1921), le risque de dilution de l’identité individuelle au sein de la foule. Le sujet peut craindre d’être happé, absorbé, de perdre ses repères narcissiques. Le bruit de la foule devient alors le signal d’un envahissement psychique.

La foule évoque la masse indifférenciée, la horde primitive. Son bruit peut réveiller des contenus préœdipiens ou des angoisses de type fusionnel. Chez certains sujets, la rumeur collective évoque inconsciemment le sein maternel envahissant ou le chaos des premières expériences affectives non contenues.

Quand le bruit de la foule devient source de plaisir

Inversement, certains sujets éprouvent un plaisir intense dans la foule. Le bruit devient alors un fond sonore rassurant, contenant, qui symbolise la chaleur du groupe, l’abolition des conflits individuels. C’est le retour au bercail, au sein groupal, où le sujet se sent protégé de l’angoisse de séparation.

Chez d’autres, cette fusion est recherchée comme une suspension du Surmoi. La foule offre un alibi pour la régression pulsionnelle, parfois destructrice. Freud note dans *Psychologie des foules* que la responsabilité morale se dilue dans le groupe : le bruit collectif devient alors le signal d’un affranchissement des limites.

L’angoisse de l’autre comme miroir

Le névrosé projette dans la foule son propre malaise face au désir de l’Autre. Le bruit évoque la cacophonie de ses conflits internes. Il oscille entre l’envie d’appartenir et la peur d’être envahi.

Chez le sujet psychotique, la foule peut être vécue comme persécutrice. Le bruit devient porteur de messages secrets, de voix menaçantes, parfois hallucinatoires. L’impossibilité de symboliser le chaos extérieur renforce le sentiment de danger.

Certains sujets pervers trouvent dans le bruit de la foule un terrain de jeu jouissif : ils s’y insèrent pour provoquer, manipuler, ou prendre plaisir à l’agitation. La foule devient objet de maîtrise, voire de jouissance sadique.

L’attachement sécure/insécure

Les théories de l’attachement (Bowlby, Ainsworth) offrent un éclairage complémentaire : un sujet ayant développé un attachement sécure supportera mieux la présence du groupe et ses manifestations sonores. À l’inverse, un attachement insécure (évitant ou ambivalent) prédispose à une hypersensibilité à la désorganisation groupale.

Le rapport au bruit est aussi ancré dans les toutes premières expériences corporelles : cris maternels, bruits domestiques, ambiance sonore de la famille. Ces empreintes sensorielles précoces modèlent la manière dont le sujet perçoit les sons humains et les rassemblements.

Lecture évolutionniste : entre alarme et sécurité

D’un point de vue évolutionniste, les réactions divergentes au bruit de la foule trouvent une explication possible dans les mécanismes ancestraux de détection du danger et de l’opportunité sociale. Chez l’animal social que nous sommes, la perception des sons produits par un groupe nombreux (cris, hurlements, bousculades) a pu évoluer comme un signal ambivalent : à la fois alerte de menace (attaque, panique, incendie, prédation) et indice de sécurité (présence du groupe protecteur, coopération, appartenance).

Ainsi, une foule bruyante pouvait signifier :

- Un danger immédiat : cris d’alarme signalant un prédateur, une menace, une attaque. L’activation de l’amygdale cérébrale et du système sympathique pouvait alors entraîner une réaction de fuite ou de vigilance extrême — ce qui se retrouve aujourd’hui dans certaines réactions anxieuses ou paniquées en milieu urbain dense.

- Une opportunité sociale : regroupement pour la chasse, la protection mutuelle, la célébration tribale. Dans ce cas, la foule devient source de plaisir, de fusion, de coopération, avec la sécrétion d’ocytocine et de dopamine.

Chez l’être humain, ces deux systèmes – alarme et attachement – coexistent dans le traitement inconscient des sons de foule. C’est leur balance relative, modulée par le vécu infantile et les structures psychiques, qui détermine la tonalité affective du bruit de la foule.

« Ce qui, pour un sujet, évoque la chaleur du clan, évoquera pour un autre la panique du troupeau en fuite. »

Ce que la psychanalyse appelle angoisse de séparation, angoisse de castration, ou angoisse de perte d’objet, peut être lu, du point de vue évolutionniste, comme des codages archaïques de la dépendance au groupe pour la survie. Être seul, en danger, sans bruit autour, c’est potentiellement être exposé à la prédation. À l’inverse, une foule désorganisée ou criarde peut signifier que le groupe est lui-même en déroute — et qu’il n’y a plus de figure contenant ou protectrice.

Freud lui-même, bien que méfiant envers les explications purement biologiques, laissait entrevoir une certaine continuité phylogénétique, notamment dans Totem et tabou (1913) ou dans Malaise dans la civilisation (1930), où il écrit :

« La civilisation est construite sur la répression des instincts. Mais ces instincts, eux, n’ont pas disparu. Ils sont là, enfouis, prêts à surgir. »

Ainsi, les instincts sociaux et les perceptions collectives (comme le bruit d’une foule) activent des couches très anciennes du psychisme, communes à toute l’espèce, mais modifiées dans leur expression par l’histoire singulière du sujet.

En conclusion

Le bruit de la foule, loin d’être un simple stimulus sonore, engage les couches les plus profondes du psychisme. Il réveille des traces mnésiques, des structures d’attachement, des fantasmes archaïques et des conflits inconscients. Sa perception est donc toujours subjective, toujours signifiante, et sa valence – angoissante ou rassurante – dépend étroitement de l’histoire infantile, de la structure psychique et des mécanismes de défense en jeu.

À la croisée de la psychanalyse et de l’éthologie, cette approche montre combien nos réactions les plus immédiates sont façonnées par des héritages à la fois biologiques et psychiques, et combien le groupe humain, dans sa présence bruyante, reste une énigme pour le sujet désirant.

Anne Sinclair évoque Pierre Nora avec tendresse

Le 07/06/2025

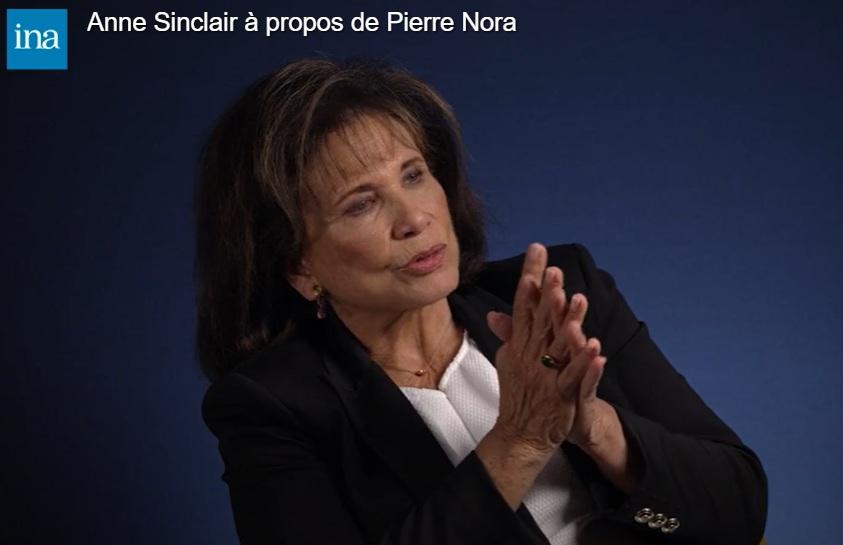

En couple depuis 2012 avec l’historien et membre de l’académie française Pierre Nora, Anne Sinclair, journaliste franco-américaine qu’on ne présente plus, a annoncé la disparition de son mari le 2 juin dernier.

Anne Sinclair à propos de Pierre Nora : «J'ai été sauvée par un homme extraordinaire» | INA

C’est avec une grande tendresse qu’Anne Sinclair évoque sa relation avec Pierre Nora au travers de gestes faits avec ses mains qui illustrent si bien ce sentiment d’affection et d’amour authentique, sincère. Elle associe son corps à son discours.

Ce sentiment de tendresse se manifeste généralement par des paroles, des gestes doux, ronds, caressants, et c’est exactement ce que nous propose Anne Sinclair dans cette interview.

Elle caresse son lobe droit avec sa main droite lorsqu’elle dit que Pierre Nora, cet homme extraordinaire, l’a sauvé, lui a apporté de la tendresse et lui a fait reprendre goût à la vie. C’est un geste qui est fait lorsque des propos nous flattent et certainement que Pierre Nora se montrait élégant avec elle.

Son buste est plutôt en position arrière, penché vers la droite, une position qui traduit un esprit d’analyse des questions pour apporter des réponses construites et ne pas tomber dans l’émotion. Ce qui est tout à fait cohérent avec sa posture de journaliste que nous lui connaissons.

Anne Sinclair joue également avec la bague de son annulaire droit (image non inversée, je retrouve cette bague à ce même doigt sur différentes photos, également sa coiffure montre que le mouvement des cheveux est toujours de la gauche vers la droite), elle l’enlève puis la remet plusieurs fois, quand elle dit que Pierre Nora est arrivé à un moment de sa vie où il avait perdu un être cher et qu’elle avait traversé ce qu’elle avait traversé, et elle s’en lave littéralement les mains à l’évocation de ce souvenir. C’est un geste, se laver les mains, qui illustre un certain malaise que le visage lui ne montre pas, cependant il faut bien qu’une partie du corps le fasse.

La tendresse est également de mise lorsque ses mains se joignent, doigts croisés vers l’intérieur, paumes dirigées vers elle dans une sorte de retour sur soi. Geste qui illustre une sorte de choix à faire à un moment alors qu’on est partagé justement. Elle le fait lorsqu’elle confie qu’ils se sont consolés mutuellement bien qu’ils avaient, tous les deux, des âges bien avancés… et elle s’en lave à nouveau littéralement les mains.

Finalement, je retiendrai de cette tendresse évoquée ses mains jointes, pour unir deux parties en somme, en fin d’interview lorsqu’elle dit « lui et moi. »

#analysecomportementale #langagenonverbal #interview

Le 31/05/2025

Réactance psychologique : quand l'interdiction pousse à transgresser

Dans l’observation clinique et comportementale, il est fréquent de constater que certaines personnes, confrontées à une restriction de leur liberté, adoptent des comportements paradoxaux, voire destructeurs. Cette réponse est connue sous le nom de réactance psychologique. Formulée par Jack Brehm en 1966, la théorie de la réactance met en lumière un mécanisme puissant, parfois invisible, qui peut pousser un individu à adopter des conduites déviantes, allant jusqu’au passage à l’acte délictuel.

La réactance : un refus de la soumission

La réactance est une réponse émotionnelle et cognitive à la perte perçue de liberté. Lorsqu’un individu sent qu’on lui impose un comportement, qu’on lui retire un choix ou qu’on limite son autonomie, une tension interne émerge : la réactance. Celle-ci peut se traduire par un désir accru de faire exactement ce qui est interdit ou de défier l’autorité en place.

Prenons un exemple simple : un panneau "Ne touchez pas" dans un musée peut paradoxalement inciter davantage de visiteurs à tendre la main. Ce phénomène, anecdotique en surface, révèle en profondeur un fonctionnement universel du psychisme.

Selon Brehm (1966), plus l’individu perçoit la restriction comme injuste, arbitraire ou humiliante, plus la réactance sera intense.

La réactance : à la lumière de Freud

Freud n’a jamais employé le terme de « réactance », mais plusieurs de ses concepts viennent éclairer ce phénomène. L’opposition à la contrainte peut s’enraciner dans la tension entre le ça (les pulsions), le surmoi (l’interdit, la loi) et le moi, en quête de compromis.

Le passage à l’acte délictuel peut s’interpréter comme une décompensation du moi, incapable de maintenir l’équilibre entre pulsion et interdiction. Lorsqu’un interdit externe vient résonner avec un conflit interne non résolu (par exemple, une frustration infantile refoulée), la réactance peut se transformer en agressivité agie.

Ainsi, chez certains sujets, une autorité perçue comme oppressive ou infantilisante ravive une lutte archaïque contre la figure parentale : transgresser la règle revient alors à récupérer symboliquement un pouvoir perdu.

La réactance : quand elle mène à l’acte délictuel

La réactance n’est pas en soi pathologique. C’est même un mécanisme sain de protection de l’autonomie. Cependant, lorsqu’elle devient chronique, exacerbée ou instrumentalisée dans un contexte de frustration sociale, elle peut favoriser des passages à l’acte.

Plusieurs types de délits peuvent en découler :

Les délits contre l’autorité : insultes envers des représentants de l’ordre, refus d’obtempérer, sabotage de dispositifs de contrôle (ex : caméras de surveillance).

Les infractions motivées par la provocation : taguer un mur interdit, voler dans un magasin avec une forte présence sécuritaire.

La violence conjugale ou familiale, dans des contextes où l’individu se sent « pris au piège », humilié ou dominé, peut également découler d’une réactance intense contre une perte de pouvoir perçue.

Une étude menée par Silvia et al. (2005) a montré que la réactance augmente lorsque les individus se sentent contraints dans un contexte perçu comme injuste, renforçant le risque de comportements antisociaux. De même, Dillard & Shen (2005) ont démontré que des messages perçus comme trop directifs augmentent significativement l’opposition comportementale.

Communication non verbale et signes de réactance

En tant qu’analyste du comportement, je peux détecter la réactance par l’observation attentive des gestes. Voici quelques signaux révélateurs :

Micro-expressions de colère : contraction rapide du front, serrement de la mâchoire, se gratter la mâchoire.

Geste d’auto-apaisement : se frotter la nuque, tapoter les doigts (signe d’une tension intérieure), jambe qui s’agite.

Évitement du regard ou regard défiant prolongé, selon le profil.

Modification de la prosodie : hausse du ton, débit saccadé, respiration plus bruyante.

Ces signes, analysés selon le contexte, peuvent précéder une rupture comportementale : une insulte, une fuite, un passage à l’acte.

Une escalade favorisée par le contexte social

La société moderne multiplie les injonctions : obligation de performance, restrictions légales croissantes, contrôles numériques omniprésents. Cette accumulation de pressions peut générer une fatigue psychique collective, propice à l’explosion réactante.

C’est dans les milieux précaires, souvent marqués par le sentiment d’impuissance apprise (Seligman, 1975), que la réactance peut devenir explosive. Le passage à l’acte n’est alors plus seulement une réaction émotionnelle, mais un acte revendicatif, une manière de reprendre le contrôle par la violence ou la transgression.

Prévention et accompagnement : une approche intégrative

La théorie de l’autodétermination (Deci & Ryan, 1985) suggère qu’un individu à qui l’on laisse une marge de choix, même minimale, ressent moins le besoin de se rebeller.

En thérapie/accompagnement psychologique, l’identification des conflits intrapsychiques liés à l’autorité permet de désamorcer le besoin compulsif de transgression. Le travail sur la reconnaissance de ses émotions, la gestion de la frustration et l’estime de soi est également fondamental.

Conclusion : un signal d’alerte à ne pas négliger

La réactance n’est pas une pathologie, mais un thermomètre de l’individu face à la contrainte. Lorsqu’elle devient chronique ou violente, elle signale une perte de dialogue entre les instances internes du psychisme, une désintégration de la relation à l’autorité, et un risque d’agir au lieu de penser.

Dans l’analyse comportementale appliquée au champ délictuel, la réactance doit être perçue non pas comme une simple provocation, mais comme un symptôme. C’est en l’écoutant, en la comprenant, que l’on peut espérer contenir la vague plutôt que de simplement ériger des digues.

Je suis Frantz BAGOE, gérant de DS2C et j’analyse les passages à l’acte, j’évalue les comportements pour identifier les causes sous-jacentes, les facteurs déclencheurs et les conséquences qui renforcent ou maintiennent ces comportements. C’est pour les particuliers (en individuel ou en couple) mais également les professionnels.

Références scientifiques :

Brehm, J. W. (1966). A Theory of Psychological Reactance. Academic Press.

Dillard, J. P., & Shen, L. (2005). On the nature of reactance and its role in persuasive health communication. Communication Monographs, 72(2), 144–168.

Silvia, P. J., & al. (2005). Reactance and persuasive health communication : A meta-analytic review. Health Communication, 20(1), 1–9.

Seligman, M. E. (1975). Helplessness: On Depression, Development, and Death. Freeman.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior. Springer.

Freud, S. (1923). Le moi et le ça. (The Ego and the Id).

Du passage à l'acte à l'acting out

Le 25/05/2025

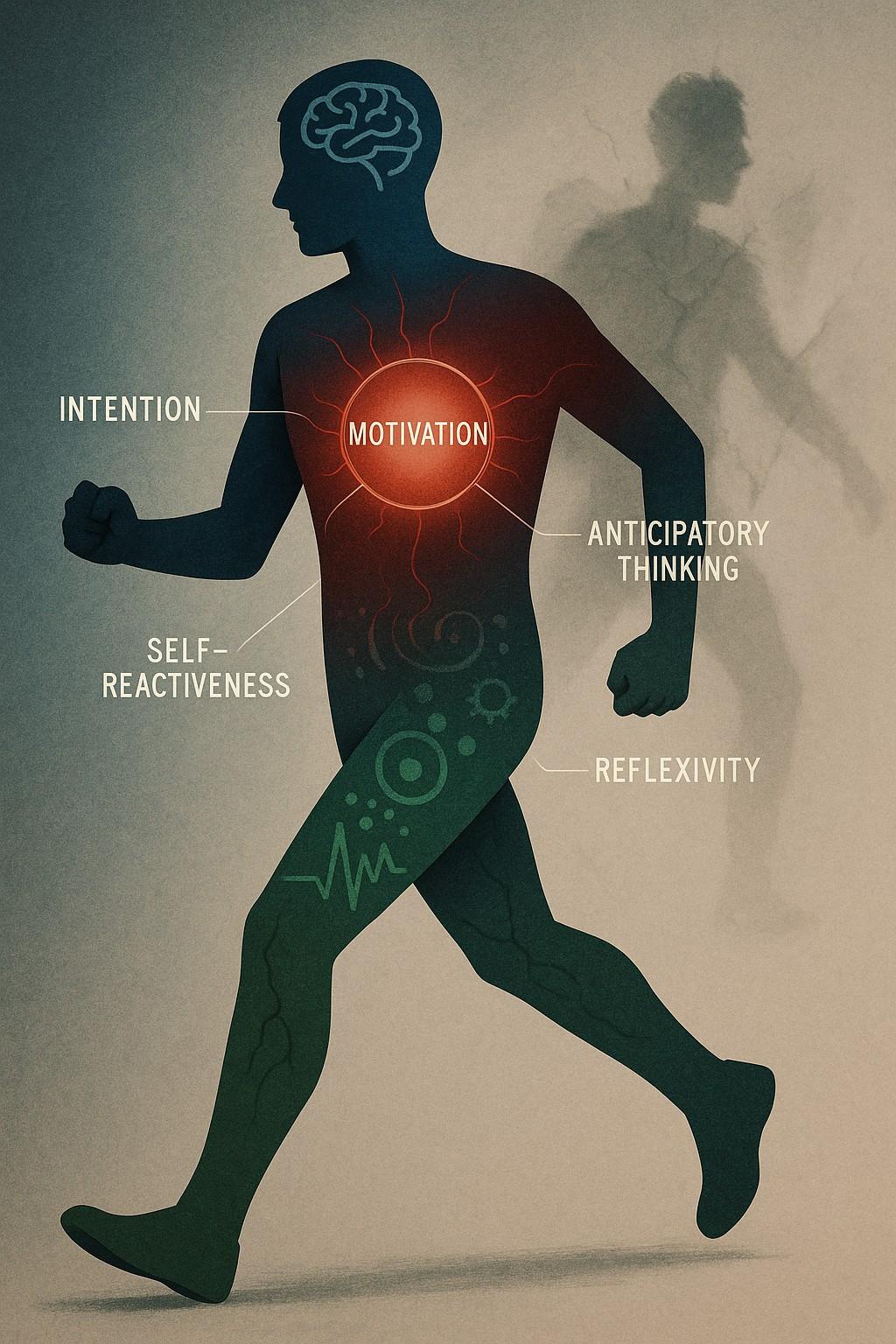

Le comportement humain ne naît pas au hasard. Il résulte d’une interaction complexe entre trois grandes dimensions : cognitive (les pensées et représentations mentales), affective (les émotions et sentiments), et biologique (l’état physique, le fonctionnement cérébral, etc.). Ces trois éléments forment ce qu’on appelle une causalité triadique : un modèle qui montre que nos actions sont le produit de plusieurs influences simultanées et interdépendantes, je n’évoque pas l’influence de l’environnement ici.

De cette interaction peut émerger un moteur essentiel à l’action : la motivation. Cette dernière ne se résume pas à une simple envie passagère ; elle repose sur quatre caractéristiques principales :

- L’intentionnalité : c’est le fait que des états mentaux tels que percevoir, croire, désirer, craindre et avoir une intention, se réfèrent toujours à quelque chose.

- La pensée anticipatrice : ici, les événements futurs imaginés servent à la fois à nous pousser à agir (motivation) et à ajuster notre comportement en fonction de ce qui est attendu (régulation).

- L’auto-réactivité : cela correspond à notre aptitude à nous autoréguler, c’est-à-dire à gérer nous-mêmes notre motivation, nos émotions et nos actions.

- La réflexivité : pour ajuster son comportement de manière fine, il est essentiel d’avoir un certain recul sur soi, d’être capable de s’observer, de s’analyser et de se remettre en question.

Pour comprendre pourquoi une personne agit comme elle le fait, il faut prendre en compte ce mélange subtil entre pensées, émotions, état physique et capacité à se projeter. C’est dans cet équilibre que naît la motivation, ce moteur discret mais fondamental de nos comportements.

Ce cadre permet aussi d’éclairer certains comportements impulsifs ou violents, comme ce que l’on appelle en psychologie l’acting out. Il s’agit d’un passage à l’acte souvent brutal, où une tension interne – émotionnelle ou psychique – n’est pas verbalisée, mais exprimée directement par le comportement. Lorsqu’une personne n’a pas accès à la réflexivité ou à l’autorégulation, ou lorsque la pensée anticipatrice est court-circuitée par une charge affective trop intense, l’acting out peut devenir une manière de "dire sans mots".

Deux exemples concrets (soft) :

- Un adolescent en colère après une dispute avec ses parents claque violemment la porte, renverse des objets et quitte la maison sans prévenir. Il ne parvient pas à exprimer verbalement ce qu’il ressent, et son passage à l’acte devient le seul moyen d’extérioriser sa frustration.

- Un patient en thérapie, submergé par une émotion qu’il ne parvient pas à formuler, interrompt brusquement la séance en lançant une remarque blessante, puis quitte le cabinet. Là encore, le comportement agit comme un exutoire émotionnel, en l’absence de mots disponibles pour canaliser la tension.

Ces exemples montrent que l’acting out est souvent un signal de détresse, et qu’il peut être compris comme une tentative de rétablir un équilibre intérieur perdu.

L’acting out se définit par un acte impulsif en lien avec la dynamique relationnelle. Porot (1969) le définit comme un passage à l’acte réservé aux actes violents et agressifs à caractère impulsif et délictueux. Pour lui, le terme de « passage à l’acte » correspond plutôt à l’agir, c’est-à-dire à l’ensemble des actes, de l’impulsif aux conduites organisées.

Dans les éléments qui, conjugués entre eux favorisent cet acting out selon Vercier (1938), nous retrouvons l’infantilisme psychique, la faiblesse du jugement, le défaut d’autocritique, l’absence de gestion des émotions. Tardif (1998) y ajoute l’alexithymie, c’est-à-dire une incapacité à développer une activité symbolique, par l’inhabilité à mettre en mots et à différencier émotions et sensations corporelles et par un appauvrissement de la vie fantasmatique/phantasmatique ( on distingue « fantasme » qui est un scénario imaginaire où le sujet est présent et qui figure, d'une façon plus ou moins déformée par les processus défensifs, l'accomplissement d'un désir et, en dernier ressort, d'un désir inconscient et « phantasme » qui désigne le fantasme inconscient). « Le problème de l’alexithymique ne réside pas dans la propension à décharger les émotions mais dans l’impossibilité de tolérer les affects et les informations significatives qui y sont liés, ce qui génère une incapacité à élaborer ce qu’il ressent » (Tardif, 1998).

Ce mode de fonctionnement primaire caractérise une incapacité à freiner l’impulsivité, à tolérer la frustration. C’est prendre un raccourci entre ressenti et comportement, ce qui évite de passer par une phase d’élaboration intellectuelle, trop coûteuse, trop vorace en énergie.

En compensation de cet acting out, c’est un sentiment d’impunité, d’omnipotence, de toute puissance mais il s’agit en arrière-plan d’une réactualisation des conflits internes avec une compulsion de répétition. C’est un mode d’expression d’enfant en bas âge envahi par la honte, le désespoir, et l’incapacité de résilience… leurs tensions psychologiques sont déplacées vers des voies moins coûteuses en énergie, en effort, en remise en question…

Ces individus qui font de l’acting out leur mode d’expression courante, cachent des squelettes émotionnels (voire pire) dans un placard qu’ils ne veulent surtout pas ouvrir. Pas très valorisant mais lorsque l’éducation fait montre d’un manque flagrant de limite et d’obligation, de la dévalorisation du débat contradictoire et d’une absence totale de la recherche de sources fiables, il ne faut pas s’étonner. Le goût de l’effort devrait être un pilier dans l’éducation, et nous sommes tous acteurs de nos vies…

« Le recours à l’acte, à la violence, est une réalisation narcissique de puissance pour échapper à la menace de vide narcissique créée par la captation spéculaire. Le retournement de la passivité en activité et, inversement, la cyclicité de ces processus se réfèrent à une angoisse de passivation et d’anéantissement, l’acte criminel sauvant d’un effondrement insupportable » (Balier, Zagury, Meloy).

Sources :

Raoult, P.-A. (2006). Clinique et psychopathologie du passage à l'acte. Bulletin de psychologie, Numéro 481(1), 7-16. https://doi.org/10.3917/bupsy.481.0007.

Vercier (V.). – Les états de déséquilibre mental, Thèse de médecine, Paris, 1938.

Tardif (Monique). – Le déterminisme de la carence d’élaboration psychique dans le passage à l’acte, dans Millaud (F.), Le passage à l’acte. Aspects cliniques et psychodynamiques, Paris, Masson, 1998, p. 25-40.

Le 10/05/2025

Pourquoi agit-on comme on agit ? Que ce soit pour accomplir une tâche quotidienne, faire un choix important ou commettre un acte répréhensible, nos comportements ne surgissent pas de nulle part. Ils prennent racine dans un processus mental complexe, où la manière dont on perçoit la réalité, les objectifs que l'on se fixe et nos croyances personnelles jouent un rôle central.

Percevoir et interpréter sa réalité

Chaque individu perçoit le monde à travers ses propres filtres : son histoire, ses valeurs, ses émotions, sa morale. Deux personnes confrontées à une même situation peuvent s’en faire des représentations très différentes. C’est cette interprétation personnelle qui influencera les réactions futures.

Donner un sens, anticiper, agir

À partir de cette perception, on construit une idée de ce que l’on pourrait faire : c’est l’intention (la place CENTRALE de mes recherches, lectures, articles). Une intention, c’est une image mentale d’une action qu’on envisage sans l’avoir encore réalisée. Elle agit comme un engagement personnel vers un objectif. En ce sens, nous sommes des acteurs de nos propres vies – ou comme le dit le psychologue Albert Bandura, des agents actifs.

Ce qui guide nos actions, ce ne sont pas uniquement des impulsions ou des réactions immédiates, mais aussi des objectifs que nous projetons dans l’avenir. Cette capacité à se projeter et à s’auto-influencer permet d’anticiper les résultats possibles, et oriente nos décisions dans le présent.

Nos propres règles comme boussole

Quand une personne adopte ses propres normes morales ou règles de conduite, elle commence à évaluer ses comportements à travers son propre regard intérieur : est-ce que ce que je fais est en accord avec ce que je pense être juste ? Ces évaluations internes peuvent parfois être plus fortes que les récompenses ou punitions extérieures.

La pensée sur soi-même : moteur de changement

Ce que les psychologues appellent métacognition – penser à ses propres pensées – est essentiel dans ce processus. C’est cette capacité à se regarder agir, à réfléchir à la justesse de ses choix, qui permet à l’être humain de s’adapter, d’apprendre et de se corriger.

Le rôle des objectifs

Avoir un but clair augmente la motivation et l’engagement. Les objectifs proches dans le temps (ex. : « Je finis ce dossier ce soir ») aident à guider nos actions immédiates. Les objectifs lointains (ex. : « Je veux changer de carrière ») sont plus difficiles à maintenir seuls, car ils sont influencés par trop de facteurs externes. C’est pourquoi les chercheurs recommandent une organisation en paliers : des petits objectifs à court terme pour soutenir les grandes ambitions.

Motivation et intention : deux moteurs complémentaires

La motivation répond à la question : « Pourquoi est-ce que je fais cela ? » Elle s’enracine dans des besoins personnels (Maslow), des désirs internes ou des récompenses extérieures (Deci et Ryan), ou encore dans le sentiment de pouvoir agir (Bandura).

L’intention, elle, s’intéresse au « Comment vais-je m’y prendre ? » Elle est au cœur de théories comme celle du comportement planifié (Ajzen) ou de la fixation de buts (Locke et Latham). C’est ce passage à l’action qui donne corps à la motivation.

En résumé, le passage à l’acte, qu’il soit banal ou transgressif, résulte rarement d’un simple réflexe. Il s’appuie sur un enchaînement psychique : percevoir, interpréter, planifier, décider… et agir. Ce processus mental est influencé par nos croyances, nos objectifs, et notre capacité à penser sur nos propres pensées. Comprendre ce mécanisme, c’est mieux comprendre nos comportements — et ceux des autres.

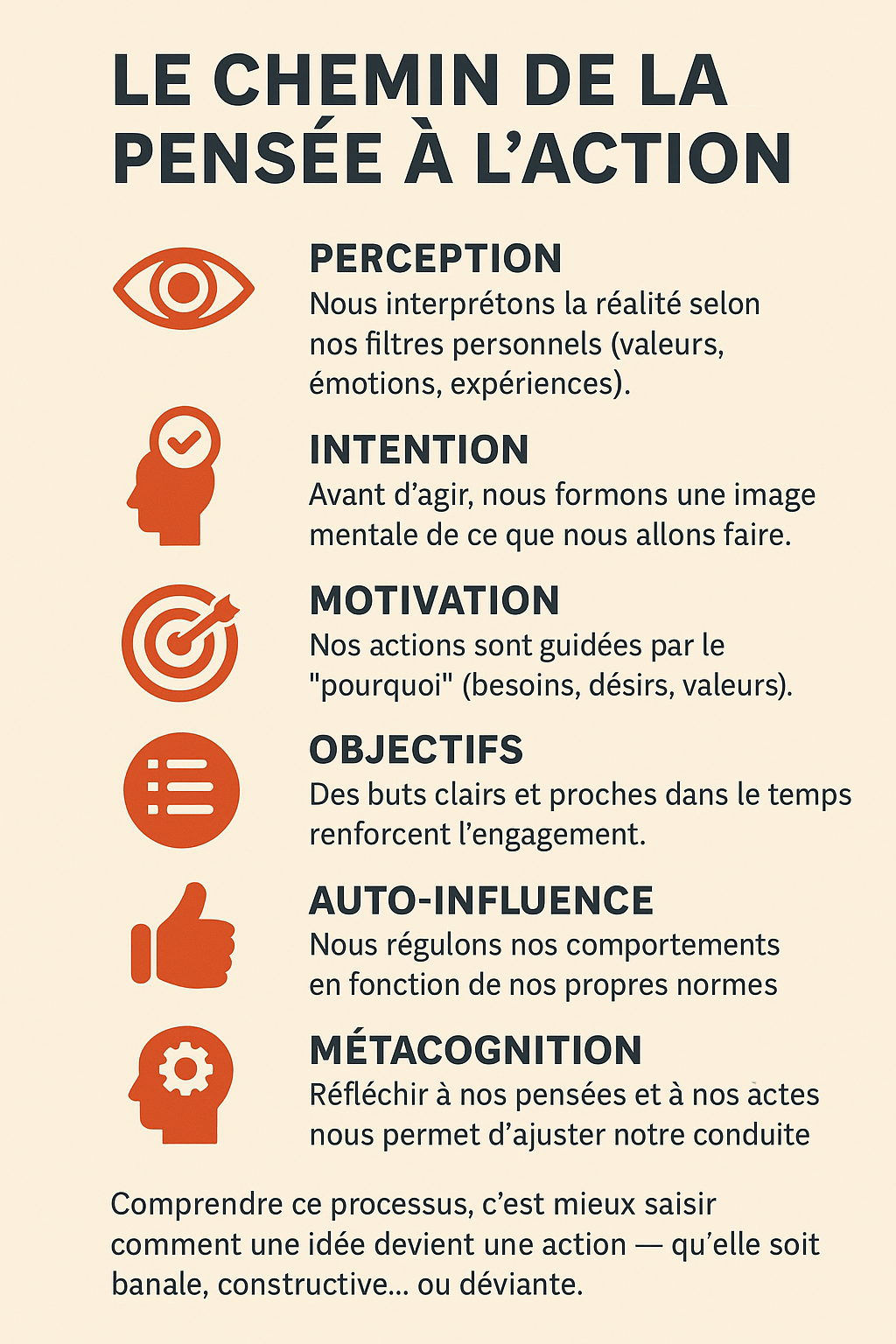

À retenir : le chemin de la pensée à l’action

Perception : Nous interprétons la réalité selon nos filtres personnels (valeurs, émotions, expériences).

Intention : Avant d’agir, nous formons une image mentale de ce que nous allons faire.

Motivation : Nos actions sont guidées par le « pourquoi » (besoins, désirs, valeurs).

Objectifs : Des buts clairs et proches dans le temps renforcent l’engagement.

Auto-influence : Nous régulons nos comportements en fonction de nos propres normes.

Métacognition : Réfléchir à nos pensées et à nos actes nous permet d’ajuster notre conduite.

Comprendre ce processus, c’est mieux saisir comment une idée devient une action — qu’elle soit banale, constructive… ou déviante.

Le féminicide : crime passionnel !

Le 01/05/2025

Les modèles sociaux ne se transmettent pas de façon abstraite ou théorique, mais plutôt dans le cadre des interactions quotidiennes et concrètes qui constituent le plus sûr vecteur de la socialisation ; et ces interactions se déroulent d’abord et avant tout dans le cadre de la famille, mais aussi plus tard dans les groupes secondaires (amis, collègues…), toutes formes de socius proches qui secrètent chacun leurs normes de fonctionnement particulières, interprétant à leur manière les modèles dominants dans la société au sens large.

Jean Laplanche enfonce le clou en précisant que « la sexualité infantile refoulée des parents agit comme une prescription exprimée au travers d’actes complexes, de paroles et de comportements émanant d’un socius proche. » C’est bien au sein de la famille que nous intériorisons et actualisons les normes sociales qui régissent notre vie intime.

Dans le cadre d’un crime dit « passionnel » ou d'un crime dit « sexuel », il s’agit dans la plupart des cas d’une pathologie du narcissisme mais ce qui est intéressant, c’est la distinction qui doit être faite entre ces deux types de crimes et l’intentionnalité qui est celle au travers d’une personne que l’on voit et que le criminel « passionnel » considère comme un vulgaire objet, dont il nie l’altérité.

Le criminel « passionnel » a un objet et il est en relation avec lui (l’autre personne, la victime), ce qui n’est pas le cas avec le criminel « sexuel », le pervers narcissique ou encore les tueurs sadiques.

Le passage à l’acte pour le criminel « passionnel » est sa seule vérité, incapable d’exprimer toute l’émotion qu’il ressent et qu’il juge comme étant blessant pour lui, qui pourrait même anéantir sa psyché.

Un environnement familial dans l’enfance empreint d’autoritarisme ("une emprise exercée par l’adulte au seul nom du fait que l’enfant est sien", comme le précise A. Houel, P. Mercader et H. Sobota) – bien différent de l’autorité – inégalitaire, inexpression de l’affect et manipulatoire peut nuire à la symbolisation des femmes (et des hommes), et cela de génération en génération. Ces autrices ajoutent que « l’autoritarisme du père (…) associé au maternalisme (…) est délétère pour nos sujets en ce qu’il les a empêchés de devenir eux-mêmes. »

Cela étant, même si le criminel « passionnel » est à 80% un homme, il appartient au registre phallique, donc narcissique et qu’en cela, les femmes sont également concernées.

Le rapport Coutanceau (2006 b) l’indiquait déjà : 1 femme meurt tous les 4 jours des coups portés par son partenaire. La moitié de ces femmes subissait déjà des violences avant le passage à l’acte…

Il est VITAL pour les HOMMES d’en prendre conscience, d’être persuadés que seule la remise en question de ce qu’ils pensent être vérité dans leur couple est LA solution ! Les comportements sont la somme d’attitudes, de non-dits, de mots exprimés par chaque protagoniste. Il n’y a QUE le dialogue et l’expression de ce que l’on ressent, perçoit, qui peut dénouer des situations difficiles, des engueulades et si la séparation est nécessaire, alors elle doit être ACCEPTEE SANS VIOLENCE parce qu’il y a une vie après à construire pour chacun, parce que notre Être, notre personne ne va pas se disloquer, ne va pas disparaître, il n’y a aucun déshonneur, aucune castration. Ce sera un Moi simplement différent.

En terme évolutionniste, un homme qui tue sa compagne à la suite d’une séparation est une affirmation qu’elle leur appartient et qu’en cela, il tend à contrôler et donc anéantir dans le cas d’un meurtre, le fait qu’elle aurait pu reproduire à nouveau, donner naissance à un autre enfant qui ne serait pas de lui.

Votre relation bat de l’aile et vous souhaitez savoir comment vous en êtes arrivés là ?

Votre compagnon a clairement besoin de se remettre en question ?

Le premier pas est le plus difficile, c’est aussi un passage à l’acte mais positif celui-là, parce que grâce à la relation avec le thérapeute, le dialogue s’installe sans jugement et les choses peuvent enfin avancer. Simplement dénouer cette pelote de laine…

Alors contactez-moi pour en discuter ensemble : ds2c@gmail.com

Source :

« Psychosociologie du crime passionnel » - Annik Houel, Patricia Mercader, Helga Sobota, éd. Puf, 2008

« Auteurs de violence au sein du couple : prise en charge et prévention » - Roland Coutanceau, Auteurs de violence au sein du couple : prise en charge et prevention | vie-publique.fr